相続登記の原本還付方法│法定相続情報一覧図で時短する方法も紹介

相続手続する場合には、戸籍謄本や住民票、遺産分割協議書といった書類の提出が必要です。原本をその都度用意すると、必要以上の発行手数料や手間がかかってしまいます。

そこで活用したいのが原本還付という手続きです。この手続きを利用すると、提出書類を再利用することで、発行手数料の節約と手間の削減が可能です。

相続登記で使用した書類の原本還付を受けるためには、返却を希望する書類の原本のコピーを法務局に提出する必要があります。

原本還付の手続は、一見すると手間が増えてしまうように感じるかもしれません。しかし事前に原本のコピーを用意しておけば、ご自身で簡単な手順で申請できます。

また、法定相続情報一覧図を活用することで複数の相続手続を並行できるため、時間の短縮につなげられます。

この記事の目次 [表示]

1.原本還付とは-提出書類の原本を手続終了後に返却してもらうこと

提出した書類の原本を返却してもらいコピーは法務局で保管してもらう仕組みを、原本還付といいます。相続登記するためには、法務局に登記申請書と添付書類の提出が必要です。添付書類は、3つの種類に分類できます。

| 相続登記に必要な添付書類 | 内容 | 該当する書類 |

|---|---|---|

| 登記原因証明情報 | 登記の原因を証明する書類 ※相続があったことや相続人が誰であるかなどを証明する書類 | ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 ・住民票除票 ・相続人全員の戸籍謄本 |

| 住所証明情報 | 不動産を引き継ぐ人の住所を証明する書類 | ・住民票 |

| 評価証明書 | 登録免許税算定根拠を証明する書類 | ・固定資産評価証明書 |

住所証明情報と評価証明書は、1つの書類を提出すれば完了します。一方で登記原因証明情報は、遺産分割の方法により提出書類が異なるため注意が必要です。

| 遺産分割の方法 | 提出書類(登記原因証明情報) |

|---|---|

| 法定相続分による遺産分割 | 被相続人 ・出生から死亡までの戸籍謄本 ・住民票の除票 相続人 ・相続人全員の戸籍謄本(被相続人の死亡日以降) |

| 遺産分割協議による遺産分割 | 被相続人 ・出生から死亡までの戸籍謄本 ・住民票の除票 相続人 ・相続人全員の戸籍謄本(被相続人の死亡日以降) その他 ・遺産分割協議書 ・相続人全員の印鑑証明書 |

| 遺言書による遺産分割 | 被相続人 ・死亡の記載がある戸籍謄本 ・住民票の除票 相続人 ・不動産を引き継ぐ相続人の戸籍謄本(被相続人の死亡日以降) その他 ・遺言書 |

相続登記には、住民票や戸籍謄本などの書類を提出しなければなりません。これらの書類は、ほかの相続手続きにおいても原本の提出を求められます。原本還付により提出書類の原本を手元に保管しておくことで、書類を再取得する手間と費用を省けます。

2.原本還付できる書類一覧

相続登記で提出した書類は、登記申請書を除いて原本還付できます。相続登記において原本還付できない書類は、申請用に作成する登記申請書のみです。不動産登記規則第55条にて、以下のような原本還付に関する規定が定められています。

(添付書面の原本の還付請求)

第五十五条 書面申請をした申請人は、申請書の添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付を請求することができる。ただし、令第十六条第二項、第十八条第二項若しくは第十九条第二項又はこの省令第四十八条第三号(第五十条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四十九条第二項第三号の印鑑に関する証明書及び当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。

引用:e-Gov法令検索「不動産登記規則第55条」

原本還付できる書類

- 戸籍謄本等

- 住民票

- 遺産分割協議書

- 遺言書

- 印鑑証明書

- 固定資産評価証明書

添付書類として提出した書類は、すべて原本還付できます。ほかの手続で使う予定のある書類は、原本還付により再利用すると便利です。

3.相続登記で使用した書類の原本還付のメリット

原本還付のメリットは、以下のとおりです。

原本還付のメリット

- 費用の節約

- 時間の節約

原本還付を受ければ、書類の取得にかかる費用や切手代、役所に行くまでの交通費を節約できます。書類を再利用することで取得にかかる手間を省け、時間の節約にもなるのです。

相続手続きには、死亡日から10ヶ月以内に相続税を申告するといった時間的制約があります。書類を取得する手間が省ける原本還付は、余裕をもって相続手続きするためにもおすすめです。

3-1.発行手数料等の費用を節約できる

原本還付により取得する書類が1通で済むため、発行手数料の節約につながります。相続登記に必要な提出書類の発行手数料は、以下のとおりです。

| 書類 | 発行手数料の一例 (1通あたり) |

|---|---|

| 戸籍謄本・抄本 | 450円 |

| 除籍謄本・抄本 | 750円 |

| 改製原戸籍謄本・抄本 | 750円 |

| ※住民票 | 300円 |

| ※印鑑証明書 | 300円 |

| ※固定資産評価証明書 | 400円 |

※自治体によって金額の違いがあります

発行手数料以外には、役所に出向く場合の交通費、郵送する場合の切手も必要です。戸籍謄本は法務局だけでなく、銀行に提出するケースもあります。発行手数料を抑えるためにも、原本還付を活用した節約がおすすめです。

3-2.書類を何度も取得する手間を省略できる

令和6年3月1日から戸籍謄本の広域交付が始まり、本籍地以外の近くの市町村役場でも取得できるようになりました。戸籍謄本を取得する手間は軽減されたものの、必要のつど役所に行っていたのでは時間がかかってしまいます。手間を省くためにも、原本還付をおすすめします。

4.相続登記で使用した書類の原本還付の手順

原本還付は、以下の手順で行います。

相続登記における原本還付の手順

- 原本還付を受ける書類をコピーする

- コピーした書類に原本と相違ない旨を付記し署名押印する

- コピーした書類をまとめ、複数枚にわたる場合は契印する

- 原本と一緒に提出する

必要書類を提出するだけでは、原本還付を受けられません。申請を受ける法務局では、相続登記に関する必要資料を保管しておく必要があるためです。法務局に提出した原本のコピーを保管してもらうことで、原本の返却を受けられます。

原本還付は相続登記をスムーズに進めるうえで欠かせない作業です。慣れない手続きではありますが、手順を確認しながら進めることで不備なく原本還付を受けられます。

4-1.原本還付を受ける書類をコピーする

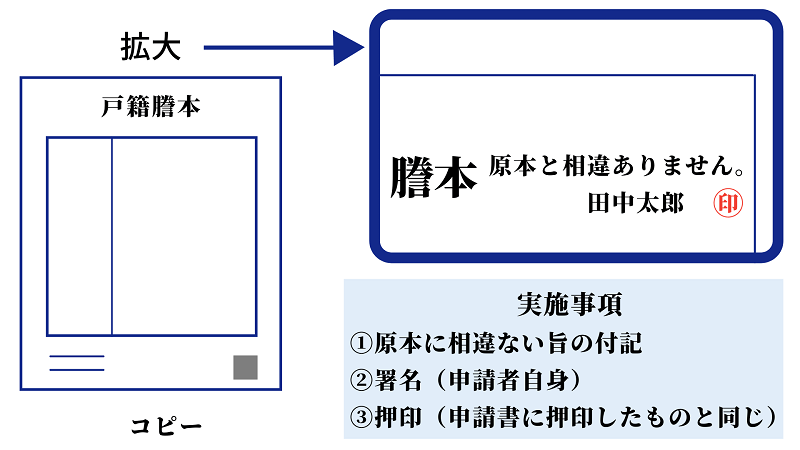

▲コピーの取り方

原本還付を受けるためには、法務局で原本の代わりに保管するコピーを用意する必要があります。コピーの取り方については、原本還付を受けたい書類の全ページを原寸大でコピーすることがポイントです。相続登記に関係ない部分のコピーは不要ですが、必要な部分と不要な部分の判断が困難であるため、全ページコピーすることをおすすめします。

4-2.コピーした書類に署名押印する

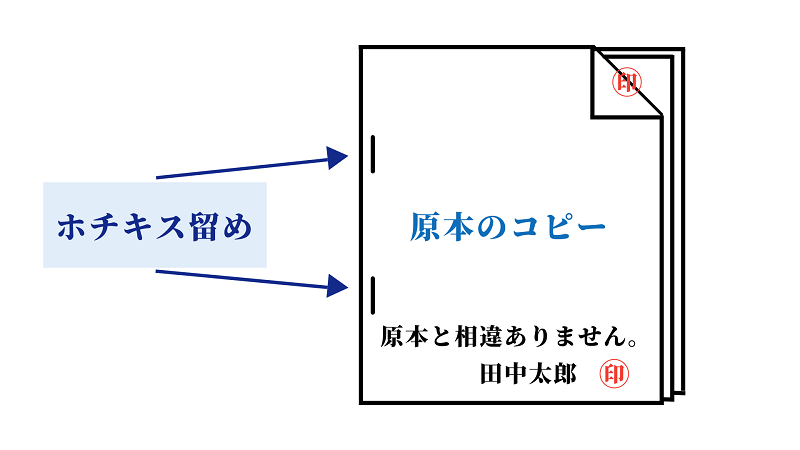

▲記名押印の方法

コピーした書類には、原本と相違ない旨の付記と署名押印が必要です。余白スペースであればどこに記載してもよいので、書類に応じて書きやすい場所に記載しましょう。

4-3.コピーした書類を束ねて契印する

▲コピーした書類のまとめかた

コピーした書類が複数枚ある場合は、1枚目に原本と相違ない旨を付記し、署名押印したうえで書類を折って契印します。契印の場所はとくに定められていませんが、目立つ位置に押印するのが一般的です。

戸籍謄本は複数枚にわたるケースが想定されるため、忘れずに契印しましょう。

4-4.登記申請書と書類の原本とコピーをまとめて提出する

登記申請では、登記申請書と添付書類の原本およびコピーをまとめて提出します。提出時は書類の紛失を防ぐため、原本とコピーをそれぞれ別のクリアファイルにまとめるとよいでしょう。

原本が返却されるのは、相続登記の完了後です。登記官による登記申請の審査後、原本とコピーを照合し、一致を確認したうえで申請者に返却されます。

5.相続関係説明図を提出する-原本のコピーが不要になる

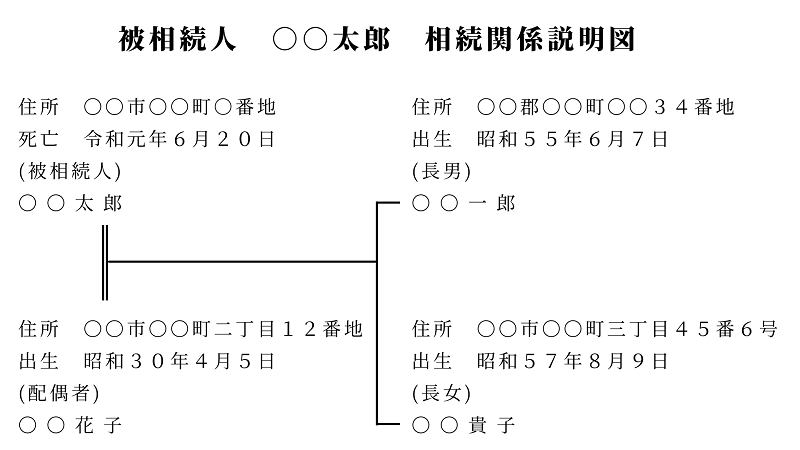

▲相続関係説明図のイメージ

原本還付のために戸籍謄本をコピーするのが面倒だと感じる人は、相続関係説明図の作成をおすすめします。相続関係説明図は、コピーされた戸籍謄本の代わりとなる書類です。

法務局は戸籍謄本のコピーに代わり、相続関係説明図を保管して原本還付します。コピー機が自宅にない場合や、戸籍謄本が数十枚にわたりコピーするのが大変な場合に手間が省けます。

相続関係説明図は、被相続人との相続関係を説明するのに便利な書類です。法務局への原本還付以外にも使える書類であるため、作成しておくことをおすすめします。

5-1.提出不要となる書類

相続関係説明図にてコピーの提出が不要となる書類は、以下のとおりです。

相続関係説明図にてコピーの提出が不要となる書類

- 被相続人の戸籍謄本(除籍謄本や改製原戸籍謄本含む)

- 相続人の戸籍謄本

登記原因証明情報として提出した戸籍謄本は、コピーなしで原本還付されます。法務局で戸籍謄本の原本やコピーを保管しなくても、提出した相続関係説明図で相続関係を把握できるためです。

相続人が大人数である場合は、添付する戸籍謄本が何十通にもなることがあります。すべての原本をコピーし、記名押印するのは手間です。相続登記に必要な戸籍謄本が膨大になる場合には、相続関係説明図の作成をおすすめします。

5-2.相続関係説明図の書き方と記載事項

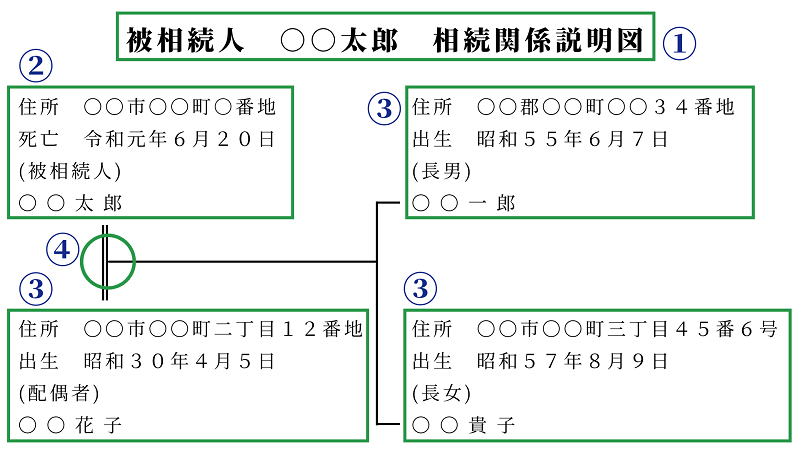

▲相続関係説明図の書き方

相続関係説明図は以下の手順で作成します。

相続関係説明図作成手順

- タイトルに被相続人の氏名を明記する

- 被相続人の情報を記載する

(最後の住所・死亡日・被相続人であること・氏名) - 相続人の情報を記載する

(住所・生年月日・続柄・氏名) - 線でつなげ被相続人との関係性を明らかにする

(配偶者との関係は二重線、その他は一本線でつなげる)

相続関係説明図は公的な書類ではないため、書き方に明確な決まりがありません。記載するうえで重要なポイントは、被相続人の相続関係をわかりやすく示すことです。たとえば続柄や関係性を線で区別するなど、一目で相続関係がわかるように記載します。

被相続人の相続関係が複雑で作成に不安がある場合は、司法書士のような専門家への依頼を検討してみてください。的確でわかりやすい相続関係説明図を入手できます。

6.法定相続情報一覧図を提出する-戸籍関係書類の提出が不要になる

登記官の認証を受けた法定相続情報一覧図の写しを提出すれば、戸籍謄本の提出なしに相続登記できます。法定相続情報一覧図の写しは、被相続人の相続関係について戸籍謄本の内容と書類に記載された内容に相違ないことを証明したものです。

法定相続情報一覧図の写しがあれば、相続登記の申請時に戸籍謄本が必要ありません。法定相続情報一覧図による手続きには、以下のようなメリットもあります。

法定相続情報一覧図による手続きのメリット

- 複数ある戸籍謄本を一枚で管理できる

- 複数枚発行することで不動産と銀行の相続手続きが同時に行える

戸籍謄本の束を毎回提出することに手間を感じる場合や、複数の法務局に登記申請する必要がある場合は、法定相続情報一覧図での手続きをおすすめします。

法定相続情報証明制度とは

- 相続手続きの簡略化を目的として2017年から開始された制度

- 提出した戸籍謄本等をもとに登記官が被相続人に対する相続人を確認

- 相続人に相違ないことを法定相続情報一覧図の写しで証明可能

- 法定相続情報一覧図の写しは5年間手数料なしで何通でも発行可能

6-1.法定相続情報一覧図を提出すべき人

法定相続情報一覧図を用いて相続手続きすべき人は、以下のとおりです。

法定相続情報一覧図を用いて相続手続きすべき人の特徴

- 被相続人から管轄の法務局が異なる複数の不動産を相続した人

- 多数の金融機関と取引があり同時に相続手続きを進めたい人

- 複数ある戸籍謄本一式を一枚の書類で管理したい人

相続手続きをスムーズに進めたい場合は、法定相続情報一覧図の活用をおすすめします。複数ある戸籍に関する書類を一枚で管理できたり、提出先の異なる相続手続きを同時に進められたりするメリットがあるためです。

限られた時間の中でスムーズに相続手続きを進めたい人は、法定相続情報一覧図を活用してみましょう。

6-2.法定相続情報一覧図の書き方と記載事項

▲法定相続情報一覧図(記載例)

| 法定相続情報一覧図の記載事項 | 記載内容とポイント |

|---|---|

| ①タイトル | ・誰の法定相続情報一覧図であるかを記載 |

| ②被相続人 | ・氏名 ・被相続人であることの記載 ・生年月日 ・死亡日 ・最後の住所地 ・最後の本籍地(任意) |

| ③相続人 | ・氏名 ・続柄 ・生年月日 ・住所地(任意) |

| ④作成者 | ・作成日 ・作成者の住所、氏名 |

| ⑤図示 | ・配偶者との関係性は二重線 ・その他の相続人との関係性は一本線 |

法定相続情報一覧図は相続関係説明図と異なり、記載事項が定められています。法定相続情報証明制度によって公式に認証を受ける書類であり、記載漏れは書類不備につながるため注意が必要です。

相続登記の場合は、住所証明情報として不動産を引き継ぐ相続人の住民票が必要となります。ただし法定相続情報一覧図に相続人の住所が記載されていれば、住民票の提出を省略可能です。

記載事項の漏れがない法定相続情報一覧図を作成することが、スムーズな相続手続きを進めるうえで重要なポイントです。

7.法定相続情報一覧図を作成するメリット

法定相続情報一覧図を作成するメリットは、以下のとおりです。

法定相続情報一覧図を作成するメリット

- 複数の相続手続きを同時にできる

- 戸籍関係書類を一枚で管理できる

- 発行手数料が無料になる

- 5年間いつでも発行できる

法定相続情報証明制度によって交付される法定相続情報一覧図の写しは、相続手続きの負担を減らすために利用開始されました。登記官の認証を受けた法定相続情報一覧図があれば、相続手続き時の戸籍謄本による被相続人の相続関係を確認する手間が省けます。

法定相続情報一覧図の写しは複数枚を無料発行できるため、同時に複数の相続手続きを進めることが可能です。作成に手間のかかる手続きですが、負担なくスムーズに相続手続きしたい人は法定相続情報一覧図の活用をおすすめします。

7-1.同時に複数の相続を手続きできる

法定相続情報一覧図があれば、以下の手続きが可能です。

法定相続情報一覧図が使用できる主な相続手続き

- 不動産の名義変更(法務局)

- 預貯金の払い戻し・名義変更(銀行)

- 株式・投資信託などの名義変更(証券会社)

- 死亡保険金の受け取り(保険会社)

- 相続税申告・納税(税務署)

- 遺族年金などの受け取り(年金事務所)

※銀行・証券会社・保険会社については、対応していないケースがあるため事前確認が必要

法定相続情報一覧図の写しは複数枚を発行でき、複数の相続手続きを同時に進められます。原本還付を待つ必要もありません。

相続登記の手続きは、完了するまで戸籍関係書類一式の原本還付を受けられません。金融機関の手続きが進まず、相続手続きの完了まで時間がかかってしまうケースもあります。限られた時間でスムーズに手続きをしたい場合は、法定相続情報一覧図の活用を検討してみましょう。

7-2.戸籍関係書類を一元的に管理できる

交付された法定相続情報一覧図の写しは、被相続人の相続関係を確認する資料(戸籍謄本一式の代わり)として使用できます。法定相続情報一覧図と戸籍謄本の記載内容が同じであることを、登記官により認証されているためです。

相続人が複数人となるケースでは、複数の戸籍謄本が必要になります。都度準備したり提出したりすることは、手間と負担がかかります。書類の管理や手続きの手間を減らしたい人にとって、法定相続情報一覧図の作成はメリットがあるといえます。

7-3.発行手数料が無料になる

法定相続情報一覧図の写しは、無料で交付を受けられます。申請した法務局に保管されている法定相続情報一覧図の写しは、法定相続情報証明制度において無料交付が規定されているためです。

また保管期間中に限り、再発行時も無料で交付を受けられます。どの手続きに何の書類が必要となるかは、相続手続きを進めていく過程で判明していくものです。手続の都度に発行手数料がかかると、想定外の費用がかさむ原因となります。費用を抑えたい人は、無料で交付できる法定相続情報一覧図の写しを活用しましょう。

7-4.5年間いつでも発行できる

法定相続情報一覧図は、法務局に保管中であればいつでも再発行できます。法定相続情報一覧図の保管期間は、申出日の翌年から起算して5年間です。

相続手続きの過程で、書類が急遽必要になった場合でも対応できます。ただし再発行の申請は、申出人のみ可能となる点に注意が必要です。期間内であれば必要なときにいつでも再発行を申請できることは、スムーズに相続手続きするうえでメリットといえます。

8.法務局へ登記申請する3つの方法

法務局への相続登記は、以下3つの方法で申請できます。

相続登記を申請する3つの方法

- 窓口で申請

- 郵送で申請

- オンラインで申請

3つの方法には、それぞれメリットとデメリットがあります。状況や考え方に合わせて、自分に合った方法を選択することが大切です。

8-1.必要書類を持参して窓口で提出する

窓口で相談しながら相続登記を申請したい人は、法務局に必要書類を持参する方法がおすすめです。書類不備があった場合でも、簡易的な内容であればその場で修正できるため安心して手続きできます。

申請に必要な書類は、相続する不動産のある場所を管轄する法務局のみ受付可能です。また法務局は混雑する場合もあるため、空いている時間帯(平日の午前中)を考慮する必要もあります。申請する法務局から遠方で暮らす人には、移動の手間や交通費の負担を感じる方法です。事前予約が必要な場合もありますので、事前に法務局へ確認されることをおすすめします。

窓口での相続登記は、直接会話しながら相談できる安心感を得られます。「大切な相続手続きを安心して行いたい」と考える人は、窓口での相続登記がおすすめです。

8-2.書留またはレターパックプラスで郵送する

窓口に足を運ぶことが不便だと感じる人は、法務局へ郵送して申請する方法がおすすめです。最寄りの郵便局やコンビニのポストへ投函することで申請できるため、法務局へ持参する時間や交通費を抑えられて便利です。

郵送する際は「書留」または「レターパックプラス」を利用する必要があります。普通郵便では、法務局で正しく受理されないこともあるため注意が必要です。遠方の法務局に申請する必要がある人は、郵送での申請をおすすめします。

8-3.オンライン申請する

パソコン操作に慣れている人は、オンラインでの申請をおすすめします。オンライン申請は、窓口に行くことも書類を郵送する準備も必要なく、自宅から手続きできて便利です。

しかしオンライン申請では、慣れない人には手間を感じる作業が発生します。専用ソフトウェアのインストールや電子証明書の取得が必要です。さらにオンライン申請では申込書のみ対応しており、添付書類は窓口に持参するか郵送しなければなりません。

結果的に添付書類の提出は必要ですが、法務局や郵便局での待ち時間を短縮できます。年間何件も登記申請する司法書士事務所は、効率の良さからオンライン申請を採用しているところも増えています。パソコン操作で効率的に登記申請したい人は、オンライン申請での申請がおすすめです。

9.相続登記の原本還付及び法定相続情報一覧図の活用で効率的な相続手続きを

相続登記における原本還付は、スムーズに相続手続きを進めるための重要な制度です。一度取得した資料を再取得する必要がないため、無駄な費用を抑えつつ相続手続きを進められます。

また、効率よく費用を抑えて相続手続きを進めるためには、法定相続情報一覧図の写しの活用がおすすめです。しかし法定相続情報一覧図を作成するための戸籍謄本の収集は、時間と手間がかかります。慣れない手続きをスムーズに進めるためにも、早くから相続の専門家に相談することをおすすめします。

司法書士法人チェスターなら、法定相続情報一覧図の作成から相続登記の手続きまで具体的なアドバイスが可能です。相続登記のみならず、相続財産に関する手続き全体をサポートできます。お困りの際には、ぜひ司法書士法人チェスターへお気軽にご相談ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!

相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。

例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、遺産分割は弁護士、不動産売却は不動産業へ…。

慣れない手続きの中で、これら多くの窓口を一つひとつご自身で探し、調整するのは精神的にも時間的にも大きな負担となります。

そんな複雑な相続の手続きに関することなら、まずはチェスターへご相談ください。

税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。

相続手続き周りでお困りの方はまずは下記よりお気軽にお問い合わせください。

※CST法律事務所は、弁護士法上、独立した法律事務所であり、グループ法人とは相互に連携しながらサービスを提供しますが、法律事務に関する委任契約の締結及び業務の遂行はグループ法人から独立して行っています。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

相続手続き編