相続登記に必要な印鑑証明書を解説!有効期限/その他の相続手続きでの必要性

この記事の目次 [表示]

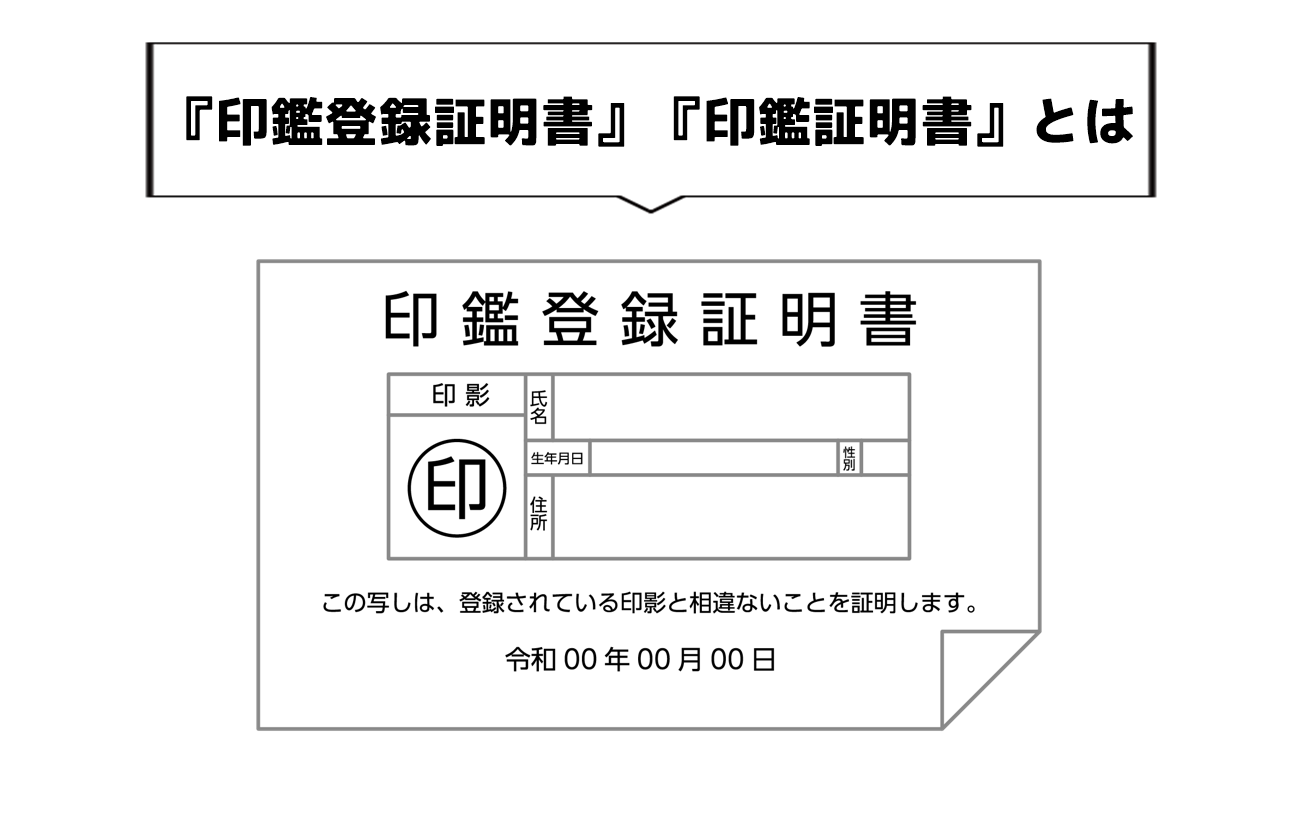

1.印鑑証明書とは

印鑑証明書とは、自治体に登録した印鑑の印影と登録した人の住所氏名および生年月日の情報が記載された書類で、その印鑑が自治体に登録された印鑑と相違ないことを自治体が証明するものです。

自治体に登録した印鑑のことを実印と呼びます。この印鑑登録は一人について一つの印鑑しかできないため、どんな人でも実印は一つしかありません。その唯一の実印が正しいものであることを証明するのが印鑑証明書です。

これに対し認印(みとめいん)というものがありますが、これは日常的に使用される印鑑を指します。自治体に印鑑登録されていない印鑑はすべて認印です。たとえば、「田中」という印鑑は、世の中に無数に存在し、誰でも簡単に入手することができます。そのため、本人であることの証明力は実印と比べて弱くなります。

重要な書類には、世の中に一つしか存在しない印鑑である実印を押印し、その実印が本人のものであることが間違いないことを証明するために、自治体の発行する印鑑証明書を添付します。これによって、この書類が押印した本人によって作成されたということを証明するのです。

1-1.印鑑証明書が必要となる相続手続き

印鑑証明書は、実印を押印する場面で求められる書類です。本人によって押印されたことを証明する強力な証拠となるからです。また、印鑑証明書の印影と書面に残された印影を照合することで書面の偽造防止にもつながります。そのため、相続手続きの様々な場面で必要とされています。

1-1-1.遺産分割協議

被相続人の全遺産について、法定相続分と異なる割合で遺産分割を行うときは、必ず遺産分割協議書を作成しなければなりません。そして、作成した遺産分割協議書には、協議に参加した相続人全員が署名をし、実印を押印します。このとき印鑑証明書が必要になります。

1-1-2.不動産の相続登記

不動産について、法定相続分と異なる割合で相続登記を行う場合にも、遺産分割協議書の作成が必要となります。遺産分割協議書には、遺産分割協議に参加し署名押印した相続人全員の印鑑証明書を添付します。

法定相続分で登記する場合、また遺言書に基づいて登記をする場合には印鑑証明書の添付は不要です。

印鑑証明書以外の必要書類については、「相続登記の必要書類と取得の仕方、期限を一覧でわかりやすく紹介」をご参照ください。

1-1-3.金融機関における相続手続き

被相続人が死亡すると、金融機関の口座は凍結され、預金を引き出すことができなくなります。

そこで、相続人が解約の手続きを行うことになりますが、このとき解約に必要な書類として法定相続人全員の署名押印を求められることがあります。

口座凍結についての詳細な説明は死んだら勝手に口座凍結!?相続で凍結されても困らないための【対策と解除法】もご覧ください。

遺言書や家庭裁判所の調停調書または審判書がある場合は、相続により預金を取得する人のみ印鑑証明書を提出すれば足りますが、その他の場合は法定相続人全員の印鑑証明書が必要になります。遺産分割協議書がある場合も同様です。

1-1-4.相続税の申告

相続税の申告手続きの際も、遺産分割協議書を作成した場合には、法定相続人全員の印鑑証明書が必要になります。相続人が1名の場合や遺言書が遺されている場合は、遺産分割協議書を作成しないため印鑑証明書は不要となります。

1-2.相続放棄の手続きを行う際は印鑑証明書が不要

相続放棄とは、被相続人の相続に関する全ての権利義務を承継しないことであり、家庭裁判所に申述する必要があります。この申述が受理されると、プラスの財産だけでなく、債務などのマイナスの財産も承継しないことになります。

相続放棄の手続きは家庭裁判所に申述書と添付書類を提出しますが、その添付書類の中に印鑑証明書はありません。

代わりに、相続放棄の意思確認のため、家庭裁判所から照会書が郵送されることがあります。

なお、相続放棄の詳細については「相続放棄をした人がいる場合の相続登記手続き」をご参照ください。

1-3.印鑑証明書の必要枚数

相続登記の申請において、相続人が1人しかいない場合や遺言書がある場合、遺産分割の調停や審判などの裁判手続きを経た場合は、印鑑証明書の提出は不要となります。

それ以外の場合における印鑑証明書の必要枚数は、法定相続人1人につき1通です。

相続登記や銀行等の解約手続きに使用した印鑑証明書は原本還付してもらえるので、印鑑証明書1通あれば全ての手続きを完了させることができます。印鑑証明書は重要書類のため、特にお急ぎでなければ、紛失や盗難を防ぐためにもできるだけ少ない枚数で手続きを行うのが望ましいです。

他方、相続税の申告手続きに添付する印鑑証明書は原本還付できないため、相続税の申告手続きは一連の手続きの最後に行うか、あらかじめ印鑑証明書を1人につき2通用意しておくと手続きがスムーズに行えます。

1-4.他の相続人から印鑑証明書を受け取る際の確認事項

相続人の一人が、相続人全員を代表して、相続手続きを行うことがあります。その際、他の法定相続人から、印鑑証明書を受け取ることになりますが、次のことを確認しなければなりません。

【確認事項1】

受け取った印鑑証明書の枚数を確認します。

何通預かったか記録しておいて、後々相続人間で不要なトラブルにならないよう扱いには十分注意しましょう。

【確認事項2】

その印影を確認します。遺産分割協議書等に押印された印影と印鑑証明書に記載された印影が同じものか、書類を重ねて光に透かすなどしてチェックします。印影の大きさや字体の違いが発見されることも稀にあります。

【確認事項3】

最後に印鑑証明書に記載された住所氏名と遺産分割協議書等に署名した住所氏名を確認します。

住所について〇番〇を〇-〇と記載する程度の違いであれば特に問題ありませんが、できる限り印鑑証明書の記載と同じにすべきです。字の間違いや漏れにも注意します。

2.相続登記における印鑑証明書の有効期限

相続登記における遺産分割協議書に添付する印鑑証明書には有効期限がありません。

何年も前に発行された古い印鑑証明書であっても使用できます。

しかし、遺産分割協議書は押印した人の押印の意思についても担保されるべきです。「私は遺産分割協議の内容に納得していない。それは別の手続きに使用した印鑑証明書だ。」などと言われると非常に面倒なこととなります。

遺産分割協議書への押印の意思についてのトラブルをできるだけ避けるためにも、古すぎる印鑑証明書の添付は避け、遺産分割協議書の日付に近接した日に取得した印鑑証明書を添付して、押印した人の意思を担保しましょう。

2-1.相続登記以外の印鑑証明書の有効期限は?

売買や贈与などによる不動産の所有権移転登記の際は、売主や贈与者など不動産の権利を失ってしまう人について(このような人を登記義務者といいます)印鑑証明書を添付する必要があります。

そしてこの印鑑証明書は登記申請日より3か月以内に取得したものである必要があります。登記義務者の『直近の』登記申請の意思を確認するためです。不動産に関する権利を失うことについて確かに納得したという意思確認として印鑑証明書を添付するのです。

このように、同じ不動産の登記申請であっても、売買や贈与と相続では添付する印鑑証明書の有効期限が異なります。しかし相続登記であっても、法定相続人の押印について意思の確認は必要です。そのため遺産分割協議の日付に近接した日に取得した印鑑証明書を添付するようにしましょう。

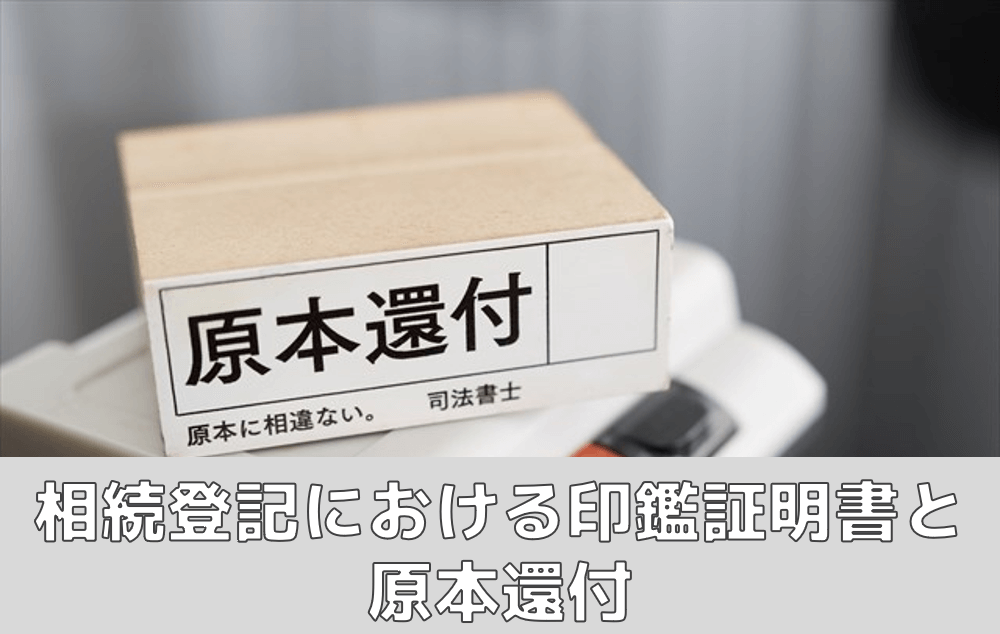

3.相続登記における印鑑証明書と原本還付

売買や贈与など、所有権移転登記の際に添付する印鑑証明書は原則として原本還付することはできませんが、相続登記の際に添付する印鑑証明書は原本還付を求めることができます。

印鑑証明書以外の書類の原本還付については「相続登記申請時の原本還付手続きを解説!方法/メリット/返却してもらえる書類」をご参照ください。

3-1.印鑑証明書の原本還付を受ける手順

印鑑証明書の原本をコピーし、コピーの裏面に『本書は原本と相違ありません。申請人氏名』という奥書をし、相続登記の申請時に使用する印鑑で押印します。

このときの印鑑は認印でも構いません。

4.印鑑登録していない場合に必要となる手続き

相続登記の際に添付を求められる印鑑証明書ですが、相続人の中には印鑑登録を行っていないがために印鑑証明書を取得できない場合もあります。このような際の手続きについて解説します。

4-1.①過去に印鑑登録をしたことがないケース

印鑑証明書は住民票等と違い、求められる場面が多い書類であるとはいえません。そのため印鑑登録自体をしたことがない人も中にはいます。このような場合は、まず実印を作成することから始めなければなりません。

実印を作成したら、住民登録されている(自分の住民票がある)自治体に対し、作成した実印、運転免許証などの本人確認書類を提出します。大抵は印鑑を即日に登録してもらえますが、印鑑証明書を取得できるようになるまで数日要する場合もあります。

印鑑登録は、代理人によっても申請することができます。その際は、委任状、登録する印鑑、代理人の本人確認ができる書類(運転免許証など)を住民登録している自治体の窓口に提出します。ただし、この場合は印鑑証明書を即日発行してもらうことができないことが多いです。

なお、代理人が親族などの近親者であっても登録する実印を預けることは危険な行為といえます。印鑑登録は面倒でも本人が申請するのが望ましいです。

また委任状などの書類の不備で印鑑証明書の発行が遅れたりすることも防げます。

4-2.②意思能力がないケース

意思能力とは、自らの行為の結果を判断することができる精神的能力のことをいいます。法律で意思能力の基準が規定されているわけではありませんが、一般的には10歳未満の子供、重い精神障害や認知症にある者は意思能力がないとされています。

印鑑登録は、15歳未満はできないため、幼児などが法定相続人となっている場合は印鑑証明書を取得することができません。そもそも未成年者は遺産分割協議に参加することができません(未成年者が結婚していた場合を除きます)。

その場合は親権者が未成年者の代わりに遺産分割協議に参加します。しかし、未成年者が法定相続人となっている場合は、その親権者も法定相続人である場合が多いです。

親権者が、自身と子の両方の立場で遺産分割協議に参加することは、利益相反行為となるため、親権者は未成年者の代理人として参加することができません。

このような場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任申立てを行う必要があります。家庭裁判所によって選任された特別代理人が未成年者の代わりとなって遺産分割協議に参加します。

遺産分割協議書には未成年者の代わりに特別代理人が署名押印します。押印された実印について、特別代理人の印鑑証明書を添付します。

次に、重い精神障害や認知症などにより意思能力がないとされている場合、意思の確認ができないので印鑑登録をすることができません。そのため、印鑑証明書の取得もできないこととなります。

このような人が法定相続人となっている場合は、遺産分割協議ができないため、家庭裁判所に成年後見人選任の申立てをする必要があります。家庭裁判所に選任された成年後見人が、法定相続人である成年被後見人に代わって遺産分割協議に参加します。

遺産分割協議書には成年被後見人の代わりに成年後見人が署名押印します。

押印された実印について、成年後見人の印鑑証明書を添付します。このように、意思能力がない相続人がいる場合の相続登記の手続きは、代理人の印鑑証明書を添付して対応することになります。

4-3.③海外に居住しているケース

遺産分割協議書に署名すべき法定相続人が一時的に海外に居住している場合、日本国内の市区町村に住民票があれば、印鑑登録をすることによって、印鑑証明書を発行してもらうことができます。

海外在住で日本に住民登録がない場合は、在外公館(日本国大使館)で印鑑証明書に代わるものとして署名証明(サイン証明)を取得します。これは申請者の署名と拇印が確かに領事の面前で行われたことを証明するものになります。

遺産分割協議書の場合は、遺産分割協議書に相続人が領事の面前で署名をします。そして在外公館が発行する証明書と遺産分割協議書を合綴して割印をします。この手続きは必ず署名する相続人本人が在外公館に出向かなければならず、郵送や代理ではできません。

5.印鑑登録をしているが印鑑証明書を使用できない場合の相続登記の手続き

印鑑登録は15歳以上であればできるため、15歳以上ならば、未成年者であっても印鑑登録をし、印鑑証明書を取得することが可能です。しかし15歳以上であっても、未成年者が遺産分割協議書に署名押印することはできません。

未成年者は、親などの法定代理人の同意を得なければ、原則として有効な法律行為(契約など)をすることができません(民法第5条)。

遺産分割協議も法律行為であるため、15歳以上の未成年者も遺産分割協議に参加できないのです。

この場合、遺産分割協議には子の法定代理人である親権者、利益相反行為になる場合は特別代理人が参加するため、15歳以上の未成年者で印鑑証明書を取得できる場合でも、親権者や特別代理人の印鑑証明書を添付することになります。

なお、2022年(令和4年)4月1日から、成人年齢が18歳に引き下げられます。そのため、18歳以上であれば、問題なく遺産分割協議に参加でき、印鑑証明書も取得できるため、この場合は親権者や特別代理人でなく、本人の印鑑証明書を添付することになります。

次に、印鑑登録をしているが、認知症のため意思確認が難しい場合、たとえ印鑑証明書を取得できたとしても、遺産分割協議に参加することができません。この場合は成年後見人を選任してもらい、成年後見人の印鑑証明書を添付することにより対応します。

しかし、認知症の法定相続人を無理やり遺産分割協議に参加させ、親族が代筆で遺産分割協議書に署名したりする事例があります。意思の確認ができない状態での遺産分割協議は無効になる可能性があるなどトラブルの元になります。

その場では親族全員が納得し合意したとしても、後々協議の内容がひっくり返される懸念が生じます。ただ、認知症といっても程度の差があり、遺産分割協議に参加できる意思能力のある人もいるため一概には言えません。場合によっては医師の診断を仰ぐことも大切です。

6.印鑑証明書の取得を代理人に依頼する場合

印鑑証明書の取得を代理人に依頼することもできます。このとき印鑑登録証(カード)と代理人の本人確認資料を住民登録している自治体に提出し、交付を受けます。印鑑登録証(カード)があれば、委任状は必要ありません。

ただし、印鑑証明書は本人を証明する重要な確認資料であるため、できるだけ本人自身が印鑑証明書の取得をすべきです。また、最近は自治体の窓口以外に郵便局や公民館でも取得できることがありますが、このときは本人が必ず赴く必要があります。

7.印鑑証明書発行のために実印を作成する際のポイント

実印の作成は、はんこ屋であればどこでも構いません。

実印に関する詳細な決まりごとはありませんが、あまりに小さい、または大きすぎる印影であったり、絵など本人の氏名と関係のない事項が示された印鑑は印鑑登録できないこともあるので注意が必要です。

また、印鑑を作成する時間がないからといって、三文判を印鑑登録する人がいますが、これはお勧めできません。

実印は誰もが1つだけ持つことのできる最大の本人確認情報であり、印影の単純な三文判を印鑑登録すると、偽造される危険性が高くなるからです。

8.まとめ

相続手続きの際に求められることの多い印鑑証明書は、普段使用する機会が少ないこともあって、その取扱いに不慣れな人が多いという現実があります。印鑑証明書の準備、相続登記の手続きなどに不明点があれば、相続手続き専門の司法書士法人チェスターにご相談ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!

相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。

例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、遺産分割は弁護士、不動産売却は不動産業へ…。

慣れない手続きの中で、これら多くの窓口を一つひとつご自身で探し、調整するのは精神的にも時間的にも大きな負担となります。

そんな複雑な相続の手続きに関することなら、まずはチェスターへご相談ください。

税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。

相続手続き周りでお困りの方はまずは下記よりお気軽にお問い合わせください。

※CST法律事務所は、弁護士法上、独立した法律事務所であり、グループ法人とは相互に連携しながらサービスを提供しますが、法律事務に関する委任契約の締結及び業務の遂行はグループ法人から独立して行っています。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

相続手続き編