遺言書は公正証書で作成すべきか?

この記事の目次 [表示]

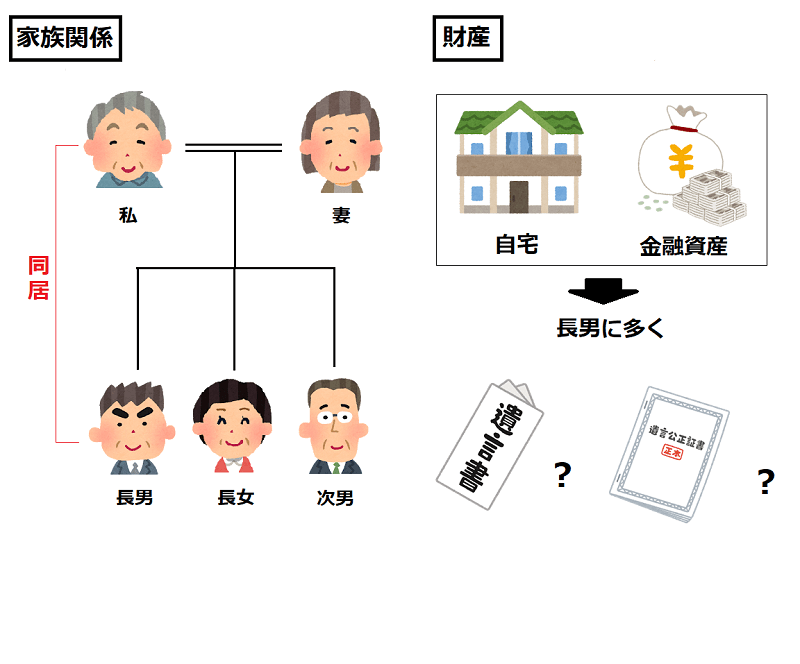

事例|「終活」として遺言書を作成することにしたケース

現在、私は70歳です。60歳で会社を定年退職した後、退職金を運用しながら悠々自適な生活を送っています。財産は、自宅不動産と金融資産です。

私には妻と長男・長女・次男と3人の子供がいますが、残念なことに子供たちは仲が悪く、最近ではお互いに連絡を取ることもしていないようです。そのため、私が死んでしまった場合、私の遺産を巡ってメモてしまうのではないかと、妻と今から心配しています。

色々調べてみたところ、遺言を作成しておくと相続トラブルを避けることができるようですので、「終活」の一環として、私も遺言を作成しておこうかと思っています。

私としては、同居している長男家族に、財産を多く残したいと考えていますが、相続トラブルを避けるためには、遺言書はどのような内容にするのがよいのでしょうか。遺言の作成方法や費用についても教えてください。

※架空の事例です。

はじめに

相続トラブルを予防するためには、公正証書遺言を作成することをおススメします。

公正証書で作成すると、無効になるリスクが極めて低く、また、紛失や破棄・隠匿のおそれもなく、さらに検認手続も不要です。

それでは以下で詳しく見ていきましょう。

遺言書作成のススメ

遺言書は、遺言を作成する人が自分の死後に最後の意思を実現するために作成する書面です。

遺言書を作成しておけば、基本的には自分の指定した通りに財産を相続させることが可能となり、事例のように死後の相続トラブルが心配なケースでは、とても有効なトラブル予防策になります。

そこで、残された相続人に紛争が起きないようにするために、遺言書を作成することをおススメします。

遺言書に記載できること

原則として、遺言書に記載すべき内容についての制限はありません。

つまり、何を書こうと本来は自由です。例えば、妻との馴れ初めや思い出を記載したっていい訳です。

しかし、法的に意味のある記載内容としては、例えば以下のような内容です。

|相続分の指定

法定相続人それぞれの相続分を指定できます。たとえば、事例のように子どもが3人いるケースでは、各3分の1が本来の法定相続分です。

しかし、遺言書でその割合を変更して、「長男に半分、長女に4分の1、次男に4分の1」などと指定することができます。

|遺産分割方法の指定

誰にどの遺産を相続させるかを指定できます。たとえば、「長男に実家の土地建物を残す」「長女に〇〇銀行〇〇支店の預貯金1,000万円を残す」「次男に〇〇社の株式を残す」などと、遺産分割の内容を指定することができます。

|遺留分侵害額請求の順序の指定

遺言により相続人の遺留分を侵害してしまう場合などに、遺留分侵害額請求に対する負担の順番を指定しておくことができます。

|遺言執行者の指定、遺言執行者を指定すべき者の指定

遺言執行者とは、遺言内容を実現すべき義務を負い権利を持つ人のことをいいます。遺言執行者がいるとスムーズに相続手続を進めていくことができますが、遺言により、遺言執行者ないし遺言執行者を指定すべき者を指定しておくことができます。

|その他

法人や団体などへの寄付、子どもの認知、相続人以外の者への遺贈、相続人の廃除やその取消、生命保険の受取人変更などについても、遺言書に記載しておくことで、相続発生により法的効果が生じます。

遺言書作成のメリット

遺言書を作成することで、以下のようなメリットがあります。

|多くの相続トラブルを予防できる

遺言書ですべての遺産の分割方法を指定しておけば、遺産は、相続人間の遺産分割協議を経ることなく、遺言書に指定された通りに分割されることになります。

相続トラブルの多くは遺産分割協議を行う中で発生するため、遺言を残しておくことで、相続トラブルの予防になります。

ただし、各相続人の遺留分にも配慮した内容にしておく必要があります。

|相続手続の負担が軽減される

預貯金の解約や名義変更等の相続手続は、本来、相続人全員の署名捺印や印鑑証明書が必要となります。しかし、遺言で特定の相続人が取得すると指定されている場合は、その指定された相続人のみで相続手続を行うことができます。

また、遺言執行者が指定されている場合は、受遺者と遺言執行者のみで相続手続を行うことができ、相続人全員の関与は不要となりますので、遺言を作成しておくことで、相続人の手続的負担を軽減することができます。

|財産調査の負担が軽減される

遺言書がない場合、相続人は、亡くなった方の遺品や郵送物を手掛かりに、一から相続財産の内容を調査しなければなりません。不動産や預貯金、現金、動産類、株式、車などのすべての財産を把握するのは大変な作業です。

しかし、遺言書に遺産の内容を明記されていれば、遺産の概要を把握することができますので、相続人の財産調査の負担が軽減されます。

遺言書の種類

遺言書には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。

|自筆証書遺言

遺言者が、全文を自書しなければいけない遺言です。

|公正証書遺言

公証人により公正証書として作成してもらう遺言です。

|秘密証書遺言

公証人が関与するものの、遺言内容は秘密にしておける遺言です。

以下では、一般的に利用されることの多い自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが良いのか、メリットやデメリットも踏まえて比較していきます。

自筆証書遺言は避けるべき?

自筆証書遺言には、以下のようなメリットとデメリットがあります。

自筆証書遺言のメリット

|手間がかからない

自筆証書遺言は、遺言者が手軽に作成できます。いつでもどこでも、例えば、夕食後に自宅の書斎で作成することもできますし、どのような紙であっても、何色のペンを使ってもかまいません。

公正証書遺言のように、公証役場に申し込み、必要書類の用意や商人の手配をして、決められた日時に公証役場に出向かなければいけない、などの手間は一切かかりません。

|秘匿性が高い

公正証書遺言は公証人に作成してもらう必要があり、2名の証人も立ち会うため、それらの人に内容を知られます。これに対し自筆証書遺言なら、自分一人で作成して保管できるので、誰にも知られずに遺言書を作成して、保管しておくことができます。

|費用がかからない

公正証書遺言を作成するには公証人手数料が必要になりますが、自筆証書遺言なら自宅で紙とペンを使って遺言を書くだけなので、基本的には費用がかかりません。

自筆証書遺言のデメリット

|作成の要式を満たさず無効になるリスクが高い

自筆証書遺言の場合、遺産目録以外の部分を全文自書する必要があり、パソコンなどで作成すると無効となります。

日付や署名押印のいずれかが抜けても無効ですし、加除訂正などにも決まったルールが適用されますので、自分で適当に遺言書を作成してしまうと、形式要件を満たさず無効となってしまうリスクが高まります。

|相続人から無効と主張されやすい

自筆証書遺言は、公証人が関与する公正証書遺言とは異なり、他人の関与なく作成され、どのように作成されたのかを証明できる者がいないため、遺言者の死亡後、財産を取得できなかった相続人から「偽造ではないか」「誰かが無理矢理書かせたのではないか」などとケチをつけられ、争いになってしまうケースがあります。

よくあるのは「遺言者が認知症で意思能力がない状態で作成された」という主張です。

遺言を書くためには意思能力が必要なため、認知症が進行し意思能力がない状態で書かれた遺言は無効です。遺言書の作成時期や作成時の病状等から遺言者の遺言能力が争われて、遺言無効確認請求訴訟にまで発展してしまうこともあります。

|破棄や隠匿のリスク

自筆証書遺言を自宅に保管しておくと、これを発見した相続人や同居人が開封してしまい、自分に不利な内容の遺言内容だった場合、隠したり破棄したり、さらには書き換えたりするなどのリスクがあります。

|そもそも発見されないリスク

自筆証書遺言は秘匿性が高いというメリットがある反面、発見されないリスクがあるということに注意が必要です。せっかく遺言書を作成しても発見されなければ意味がありません。

例えば、遺言書を屋根裏に隠したとすれば、発見される可能性はまずありませんが、その場合は、遺言はないものとして、遺産分割や相続手続が行われることになります。

|検認が必要となる

自筆証書遺言の場合、死後に家庭裁判所において検認手続を行う必要があります。

検認とは、遺言書の状態や内容を家庭裁判所で確認し、保存する手続きです。自筆証書遺言が発見されても、検認手続を行わないと、不動産登記や預貯金の払戻しなどの相続手続を進めることができません。

そのため、自筆証書遺言の場合は、相続人に検認手続の手間が生じます。

遺言書は公正証書で作成すべきか?

一方、公正証書遺言には以下のようなメリットとデメリットがあります。

公正証書遺言のメリット

|無効になりにくい

公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べて無効になりにくい作成方式です。

公証人が本人確認と意思確認を行った上で作成するため、遺言が作成できたということで、その時点での遺言者の意思能力がある程度担保されることになります。そのため、「認知症が進んでいたため意思能力がなかった」とは主張されにくくなります。

また、公正証書遺言の場合は形式要件を確実に満たすことになるため、形式要件違反で無効になるリスクはありません。

|紛失や破棄・隠匿のおそれがない

公正証書遺言は、公証役場で原本を保管されるので紛失のおそれがありません。また、公証役場で管理されているため、相続人やその他の第三者による破棄や隠匿、書き換えなども不可能です。

|検索システムにより発見できる

公正証書遺言は、全国の公証役場の遺言検索システムを利用することで、相続人たちが見つけ出すことができます。昭和64年1月1日以降に作成された公正証書遺言のデータは、すべて日本公証人連合会において保管されており、全国どこの公証役場でも検索することができます。

ちなみに、東京の公証人が作成した公正証書については昭和56年1月1日のものから、大阪の公証人が作成した公正証書については昭和55年1月1日のものから検索可能です。

この検索システムがあることにより、自筆証書遺言と比べた場合、発見されないリスクが大幅に低下します。

|検認が不要である

公正証書遺言の場合、検認手続が不要です。そのため、公正証書遺言を使ってすぐに相続登記等の相続手続を進めることができます。

|文字が書けなくても寝たきりでも作成できる

文字を書けない場合、自書が要件である自筆証書遺言を作成するのは難しいと言わざるを得ません。しかし、公正証書遺言の場合、公証人に口授(口で伝えること)して作成してもらえますし、公証人に自宅や病院に出張してもらうこともできるため、寝たきりの場合でも作成することができます。

公正証書遺言のデメリット

|時間と手間がかかる

事前に公証役場に申込みをし、必要書類の準備や証人を手配したうえで、指定された日時に公証役場に出向く必要があります。そのため、自筆証書遺言と比べて、時間と手間がかかるといえます。

|費用がかかる

公正証書遺言を作成する場合、公証人手数料が必要になります。公証人手数料は遺産の目的となる財産の価格により異なりますが、数万円程度(10万円以内)となるケースが多いでしょう。

また、自宅や施設などに出張してもらう場合には、公証人手数料が50%加算されるほか、日当や交通費も必要になります。

さらに、公正証書遺言の作成に必要な証人2人を自分で用意できない場合には、公証人側に証人を手配してもらうことができますが、その証人1人につき、数千円の手数料が必要になります。

日本公証人連合会ホームページ:「公正証書遺言の作成費用(公証人手数料令第9条別表)」

相続トラブルを避けるための遺言書の内容とは?

事例のケースでは、相続発生後に相続トラブルが起きないようにするために、遺言書を公正証書で作成することをおススメいたします。

そのうえで、遺言書の内容としては、以下のようにしてみてはいかがでしょうか。

自宅不動産と、金融資産の多くを長男に相続させる

長男と自宅不動産で同居しているのですから、自宅不動産は長男に相続させるのがよいでしょう。もし遺言で長男に取得させないと、自宅不動産は相続人間で遺産共有の状態になってしまいますので、共有関係の解消をめぐりさらに紛争化してしまう可能性が高いと思われます。

そして、長男にできるだけ多くの財産を残したいという場合には、長女と次男の遺留分を侵害しない程度に、長男に預貯金を相続させるのがよいでしょう。

なお、事例のケースで、長女と次男の遺留分割合は、各1/6(遺留分対象割合1/2×法定相続分1/3)です。

長女と次男には、遺留分相当額の預貯金を相続させる

相続発生後の相続トラブルを回避するためには、長女と次男に対し、遺留分に相当する、もしくはそれに近い遺産を取得させることが極めて重要です。

遺言の内容が長女や次男の遺留分を侵害していることが明らかな場合、長女・次男から長男に対し、遺留分侵害額請求が行われる可能性が高いでしょう。

遺産の中に不動産や自社株などがある場合、その評価額次第で遺留分の侵害の有無が決まることになりますが、ある程度の遺産を遺言で残しておくと、遺留分が侵害されているか否かの判断が難しくなり、費用対効果を心配し、わざわざ労とコストをかけて遺留分侵害額請求をしてこない、ということが考えられます。

つまり、遺留分にも配慮して遺産を取得させておくことで、事実上、遺留分侵害額請求を牽制できる効果が期待できるのです。

遺言執行者を指定しておく

さらに、相続人間のトラブルを避け、遺言書の記載内容をスムーズに実現するために、遺言執行者を指定しておくのがよいでしょう。遺言執行者がいれば、相続手続を遺言執行者が進めることができます。

遺言執行者は、未成年者及び破産者でなければ、相続人を指定することもできますし、弁護士や司法書士などの専門家のほか、金融機関などを指定することもできます。

Point 01 相続トラブルを防止するためには遺言の作成が有効である

Point 02 遺言は公正証書で作成したほうが無効になるリスクが極めて低く、紛失や破棄・隠匿のおそれもない

Point 03 遺言は、ただ作成すればよいのではなく、他の相続人の遺留分にも配慮した内容にすべき

まとめ

いかがでしたか。相続トラブルを避けるために遺言書を作成することは極めて有効な対策といえますが、さらに、遺言を公正証書で作成しておくと、より相続トラブルを避けやすいと思います。

事例のケースでは、長男に多くを残したい一方で相続人間のトラブルを避けたいとお考えのようですので、長女と次男の遺留分に配慮しながら、遺留分相当額の預貯金を長女と次男に相続させたうえで、残りの遺産を長男に相続させるという内容の遺言を作成しておくことで、長男に多くを残しつつ、かつ、相続トラブルも避けやすいのではないかと思います。

遺言を作成してもトラブルになるケースは残念ながらありますが、その内容について、他の相続人にも配慮し、絶妙な遺言内容としておくことで、多くの相続トラブルについては回避できるものと思います。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

公正証書遺言の作成ならチェスターにお任せ下さい

「遺言があれば、相続発生後の多くの争いを防ぐことができます。

さらに、相続発生後の手続きもスムーズに進めることができ残された方の負担が大幅に軽減されます。

チェスターグループでお客様の大切な遺言作成のサポートをお手伝いさせて下さい。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

相続法務編