【ケース別】音信不通の兄弟がいる場合の相続はどうなる?

親が亡くなったときは、兄弟どうしで遺産を相続することが多いです。しかし、中には兄弟と音信不通になっているケースもあるでしょう。

音信不通の兄弟はいないことにして相続してしまいたいかもしれませんが、そのようなことはできません。何とかして兄弟と連絡を取るか、どうしても連絡が取れない場合は代理人を立てるなどの対応が必要です。

この記事では、音信不通の兄弟がいる場合の相続について、解決方法をご紹介します。音信不通の兄弟がいて相続でトラブルになりそうな方や、すでに相続が始まっていてお困りの方はぜひ参考にしてください。

この記事の目次 [表示]

1.音信不通であっても相続人であることに変わりはない

亡くなった人の子が家を出て長らく音信不通になっていたとしても、亡くなった人の子であることに変わりはなく、遺産を相続することができます。

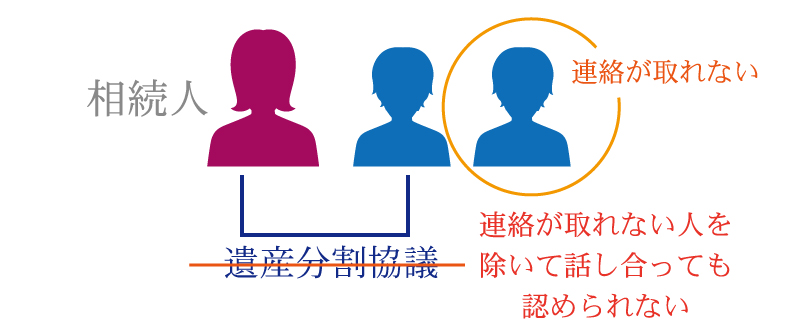

亡くなった人が遺言で遺産の分け方を定めていなければ、相続人全員で協議して遺産の分け方を決めなければなりません。

音信不通の兄弟を捜し出すのは大変手間がかかりますが、その人を除いて遺産分割をすることはできません。

2.音信不通の兄弟がいる場合に相続は進められるのか?

前章でお伝えしたとおり、遺産分割は相続人全員で協議して決めなければなりません。したがって、音信不通の兄弟が相続人である場合は、相続の手続きは進められません。

もし、音信不通の兄弟以外の相続人にすべての遺産を与えるという内容の遺言書があれば、音信不通の兄弟を除いて相続を進めることができます。

しかし、亡くなった人の子には遺留分があり、音信不通の兄弟であっても法定相続分の半分にあたる財産を取得する権利があります。忘れたころに音信不通だった兄弟が現れて遺留分侵害額請求をされると、遺留分にあたる金額を支払わなければならない点には注意が必要です。

遺留分や遺留分侵害額請求については、下記の記事で詳しく解説しています。

遺留分とは何のこと?「遺留分」を知って相続トラブルを最小限に-計算や万が一の対応まで

3.音信不通の兄弟がいる相続の解決方法は?

音信不通の兄弟が相続人である限り、スムーズに相続を進めることはできません。解決するためには、どうにかして音信不通の兄弟を捜します。

音信不通の兄弟を捜すには、次のような方法があります。

相続の手続きには期限が定められているものがあり、早いものでは相続放棄が3か月以内、相続税の申告・納税は10か月となっています。そのため、音信不通の兄弟を早く捜さなければなりません。

3-1.戸籍や住民票を頼りに自分で捜す

費用をかけずに音信不通の兄弟を捜すには、戸籍や住民票を調べます。

まず、音信不通の兄弟の現在の本籍地を調べます。戸籍謄本を取るところまでは済んでいる場合が多いでしょう。

次に、本籍地の市区町村役場で「戸籍の附票」を取得します。戸籍の附票には、戸籍に記載されている人の住所(住民登録している住所)の履歴が記載されています。

戸籍の附票で兄弟の現住所がわかっても、直接訪ねることはしないで、まずは手紙を出して連絡することをおすすめします。

遺産分割協議書を持って行って押印するよう迫るケースもあるようですが、そのような強硬な手段を取ると話がまとまらなくなる恐れがあります。

3-2.探偵に依頼する

音信不通の兄弟が住民登録している住所に住んでいるとは限りません。手紙を出したものの、「あて所に尋ねあたりません」というスタンプが押されて戻ってきた場合は、その住所に兄弟が住んでいない可能性が高いです。

このような場合は、自分で兄弟を捜すことは困難で、人捜しを専門にしている探偵に依頼することを検討します。

3-3.弁護士に依頼する

遺産分割をめぐってトラブルが予想される場合や、初めから遺産分割を専門家に依頼したい場合は、音信不通の兄弟の捜索を弁護士に依頼することも選択肢です。

弁護士は職務で戸籍謄本や戸籍の附票を取ることができるため、兄弟の住所を確認する段階から依頼することができます。ただし、人捜しだけを弁護士に依頼することはできないので、遺産分割の一環として依頼することになります。

4.【ケース別】音信不通の兄弟への対応方法

続いて、音信不通の兄弟への対応方法をケースごとにご紹介します。

いくら捜しても音信不通の兄弟が見つからない場合は、代理人を立てるか、失踪宣告を申し立てるかのいずれかの方法で、相続手続きを進めます。連絡をしても無視される場合は、弁護士に仲介を依頼するか、法的手続きで解決を図ります。

なお、兄弟が死亡していることが分かった場合は、その人は相続人ではなくなりますが、子がいればその子が代わりに相続人になります。

4-1.いくら捜しても見つからない場合

音信不通の兄弟をいくら捜しても見つけられない場合は、代理人として「不在者財産管理人」を立てて相続手続きを進めます。ただし、生きている可能性が少ない場合には、「失踪宣告」を申し立てるという方法もあります。

4-1-1.不在者財産管理人を選任する

音信不通の兄弟が見つからない場合に相続手続きをするには、音信不通の人に「不在者財産管理人」を立てて遺産分割協議を行います。

不在者財産管理人とは、行方がわからない人の財産を代わりに管理する人のことです。家庭裁判所の許可を得れば、遺産分割協議に加わることができます。

不在者財産管理人を選任するには、他の相続人が家庭裁判所に申立てをします。候補者として利害関係のない親戚などを推薦してもよいですが、弁護士などの専門家から選任されることがほとんどです。

不在者財産管理人の役割や選任手続きについては、下記の記事をご覧ください。

不在者財産管理人とは?必要なケース・選任申立ての流れ・費用について

4-1-2.失踪宣告を申し立てる

兄弟と長期間にわたって音信不通になっている場合や、災害にあったなどの理由で兄弟が生きている可能性が少ない場合には、家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てます。

失踪宣告とは、生死がわからない人について、法律上死亡したことにする制度です。

音信不通の兄弟の失踪が宣告されると、その人は死亡したことになり、相続人ではなくなります。その人に子がいれば、その子が代わりに相続人になります。

なお、失踪宣告には「普通失踪」と「危難失踪」の2種類があり、いなくなった原因によって区分されます。

| 失踪の種類 | 普通失踪 | 危難失踪 |

|---|---|---|

| 失踪宣告を受ける要件 | 従来の住所を去って容易に戻る見込みがなく、生死が7年間明らかでないとき | 戦争、船舶の沈没、震災など死亡の原因となる危難に遭遇し、その危難が去った後、生死が1年間明らかでないとき |

| 死亡したとみなされる時期 | 生死が不明になってから7年間が満了したとき | その危難が去ったとき |

失踪宣告の申し立て方法については、下記の記事をご覧ください。

4-2.連絡をしても無視される場合

音信不通の兄弟の住所が分かって手紙を出したとしても、返事がない場合があります。

宛先不明で返送されない限り、手紙は兄弟のもとに届いているはずです。返事がないということは、兄弟が無視しているか、相続にかかわることを拒否している可能性があります。

このように連絡をしても無視される場合は、弁護士など第三者を通じて改めて連絡します。

しかし、弁護士から連絡すると、すぐに法的手続きをとると誤解されて兄弟の態度が硬化する恐れもあります。相続人以外の親族や共通の知り合いなど、遺産相続に関係しない人に間に入ってもらってもよいでしょう。

それでも無視される場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。ただし、遺産分割調停は調停委員が間に立って行う話し合いであり、相手が出席しないなどの理由で不調に終わることも少なくありません。

遺産分割調停で解決しない場合は、遺産分割審判に移ります。遺産分割審判では、申立人と相手方の双方の事情や提出された証拠をもとに、裁判官が遺産分割の方法を決定します。調停とは異なり、相手が出席しなくても審判が進められます。

審判が確定すると、裁判所から審判書が送られてきます。審判書には判決と同様の効力があり、遺産分割協議書がなくても遺産分割の手続きを進めることができます。

連絡を無視する相続人がいる場合の対処法については、下記の記事をご覧ください。

4-3.死亡していることがわかった場合

音信不通の兄弟を捜した結果、すでに死亡していたというケースもありえます。

死亡した人は遺産を相続できませんが、その人に子がいれば、その子が代わりに相続人になります。

したがって、死亡した兄弟に子がいなければ、死亡した兄弟を除いて相続を進めることができますが、子がいれば、その子を含めて遺産分割の協議をしなければなりません。

なお、死亡した兄弟に子がおらず両親もいない場合は、遺産は兄弟姉妹が相続します。つまり、親の相続に加えて、兄弟の相続にも対応する必要があります。

5.音信不通の兄弟がいる相続で専門家がサポートした事例

最後に、弊社グループに寄せられたご相談の中から、相続人である兄弟に連絡をしても無視された事例を2つご紹介します。いずれも専門家のサポートにより、希望したとおりの相続が実現しています。

音信不通の兄弟がいる場合や連絡をしても無視される場合は、専門家に相談して解決を図ることをおすすめします。

5-1.兄に連絡して無視された事例(遺産分割審判で解決)

- 被相続人:Aさん(三兄弟の父)

- 相続人:Bさん、Cさん、Dさんの三兄弟(Bさんは音信不通)

長男のBさんは他の兄弟と折り合いが悪く、居場所はわかっていても全く連絡が取れませんでした。父Aさんの葬儀にも来ませんでした。

このような状況で遺産分割協議がまとまる見込みはなく、相続人の同意が取れないことから父Aさんの預金を引き出すこともできません。そのため、相続税の納税も困難な状況でした。

これ以上どうしてよいかわからなくなったCさんとDさんは、弊社グループに相談に来られました。

弊社グループ専門家の助言のもと、まず、弁護士を通じてBさんに連絡しました。しかし、Bさんからの反応はありませんでした。

続いて、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをしました。調停に持ち込まれると、相手方はたいてい出頭してくるものですが、Bさんは応じませんでした。

しかし、Bさんから調停委員に宛てて「自宅の土地建物だけは欲しいが他は要らない」という手紙が送られてきました。手紙が送られてきたことで、家庭裁判所からの連絡が届いていることはわかりました。

その後、遺産分割審判に移行し、Bさんに自宅の土地建物のみ配分し、残りを他の相続人で分けるという審判が下されました。

結果的に、Bさんの希望をかなえつつ、CさんとDさんも相応の遺産を相続することができました。

この事例では、相続人であるBさんが最後まで他の相続人からの連絡に応じない中、専門家のサポートにより相続を実現することができました。

5-2.弟に連絡して無視された事例(裁判で解決)

- 被相続人:Eさん(Fさん、Gさんの伯母)

Eさんの夫は既に死亡、子もいない。両親のほか兄と弟も既に死亡している。兄に子はおらず、弟の子たち(Fさん、Gさん)が代わりに相続することになった。 - 相続人:Fさん、Gさん(姉と弟)

相談者のFさんは、弟のGさんと連絡が取れず、弊社グループに相談に来られました。戸籍や住民票の調査で連絡先はわかったものの、手紙を送っても反応がなく、遺産分割はできない状況でした。

遺産は主に不動産(マンション)でしたが、Fさんは、Gさんと遺産を半分ずつ分け合うことを希望しており、弊社グループ専門家の助言のもと、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをしました。

調停には一度、Gさんの代理人が出頭しましたが、ある事情により辞任してしまいました。ただし、別の代理人を立てたことから、家庭裁判所からの連絡が届いていると判断され、調停は継続されました。しかし、その後もGさんとは連絡が取れず、相手方不出頭のまま、調停期日をもって遺産分割審判に移行しました。

遺産分割審判では、一度、遺産の不動産を共有分割(FさんとGさんの共有財産とすること)とし、後日Fさんは、共有物分割請求の訴訟を起こしました。判決では、遺産の不動産は競売にかけて換価することとなり、Fさんが希望していたとおり、遺産を半分ずつ相続することができました。

この事例では、相続人であるGさんとは最後まで音信不通でしたが、専門家のサポートにより、調停、審判、訴訟を経て、希望どおりの相続を実現することができました。これら一連の手続きは、個人だけでは困難であり、専門家に相談したことで解決できました。

6.音信不通の兄弟がいる相続はチェスターグループにご相談ください

音信不通の兄弟がいて相続でお困りの方は、相続専門のチェスターグループにご相談ください。

チェスターグループは、相続税専門の税理士法人チェスターをはじめとした、相続にかかわるさまざまな専門家のネットワークです。

音信不通の兄弟がいる相続では、まず兄弟の所在を捜します。いくら捜しても見つからない場合は、不在者財産管理人を選任するか失踪宣告を申し立てます。所在が分かっても連絡を無視される場合は、遺産分割調停や遺産分割審判または訴訟により解決を図ります。

チェスターグループでは、音信不通の兄弟の所在の確認から各種法的手続きまで幅広くお手伝いいたします。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。

様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ

各種サービスをチェック!

\ご相談をされたい方はこちら!/

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

相続法務編