遺留分減殺請求とは?法改正の影響と最新の制度を税理士が解説

亡くなった人が遺言を残していれば、基本的にはその内容に従って遺産を分割します。「愛人にすべての財産を遺贈する」という内容の遺言があった場合は、家族は遺産を相続できなくなってしまいます。

しかし、法定相続人には「遺留分(いりゅうぶん)」があり、遺産のうち法律で定められた一定の割合または額を相続することができます。特定の人にすべての財産を与える内容の遺言があった場合でも、法定相続人は遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。

この遺留分を取り戻す手続きは、以前は「遺留分減殺請求」と呼ばれていましたが、2019年の民法改正で「遺留分侵害額請求」に改められました。

ここでは、民法改正前の「遺留分減殺請求」について、改正後の「遺留分侵害額請求」との違いや、改正による影響なども交えて詳しく解説します。

この記事の目次 [表示]

1.遺留分減殺請求とは?

遺留分減殺請求とは、相続人にとって不利な内容の遺言書があったような場合に、相続人が法律で定められた最低限度の相続分(遺留分)を確保するための手続きです。

この手続きは2019年の民法改正で「遺留分侵害額請求」に改められていますが、ここでは、改正前の「遺留分減殺請求」について解説します。

1-1.遺留分は相続人が最低限相続できる割合

遺留分(いりゅうぶん)とは、法定相続人が最低限相続できる財産の割合のことです。

亡くなった人が生前に獲得した財産は、基本的には本人が自由に処分できます。そのため、例えば「愛人に全ての財産を遺贈する」という遺言があったなら、その遺言にしたがって遺産分割がされなければなりません。

しかし、亡くなった人の財産に依存して生活をしていた家族は、全ての財産を愛人にとられてしまうと困ります。相続財産にはマイホームなども含まれるため、住む家さえもなくなってしまうかもしれません。

それではあまりに気の毒だということで、民法は法定相続人に対して最低限相続できる財産の割合を保証しています。

1-1-1.被相続人の兄弟姉妹には遺留分がないので注意!

遺留分は、法定相続人が最低限相続できる財産の割合のことですが、法定相続人であっても被相続人(亡くなった人)の兄弟姉妹には遺留分がありません。

兄弟姉妹に遺留分がない理由としては、兄弟姉妹は子供や孫、親に比べて、相続における優先度が低いことが挙げられます。また、兄弟姉妹は多くの場合、被相続人の財産に依存せず独立した生計を営んでいることも、理由の一つに挙げられます。

遺留分がある人(遺留分権利者)について詳しい解説は、下記の記事をご覧ください。

参考:遺留分権利者の対象範囲と金額|手続きや必要書類も詳しく解説

1-1-2.法定相続人とは?

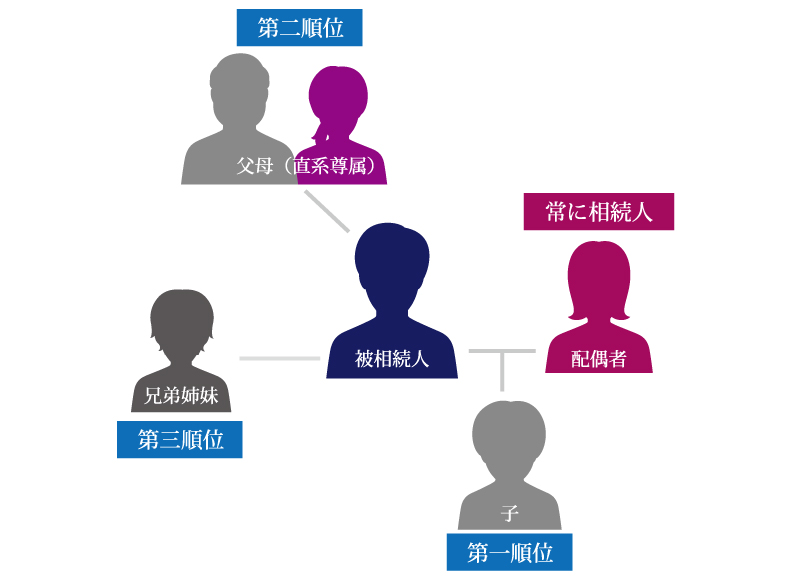

民法で定められた人が亡くなった場合に財産を相続できる法定相続人の範囲を確認します。

亡くなった被相続人の配偶者は必ず法定相続人になります。配偶者以外の親族には法定相続人となる順位があり、子供は第一順位、親(直系尊属)は第二順位、兄弟姉妹は第三順位となっています。先の順位の人が1人でもいれば、次の順位の人は法定相続人になりません。

例えば、亡くなった人に配偶者、子供、親、兄弟がいた場合は、配偶者と第一順位である子供が法定相続人となります。

1-2.侵害された遺留分は相手方に請求できる

遺言によって、法定相続人が遺留分より少ない財産しか受けられない場合は、遺留分を侵害されたことになります。この場合法定相続人は、侵害された遺留分を、遺言で財産を多く受けた人に請求することができます。この手続きを、改正前の民法では「遺留分減殺請求」といいます。

例えば、「愛人にすべての財産を遺贈する」と書かれた遺言があれば、亡くなった人の遺産はすべて愛人のものになります。しかし法定相続人は、遺言で遺産を受けた愛人に申し出て、侵害された遺留分を取り戻すことができます。

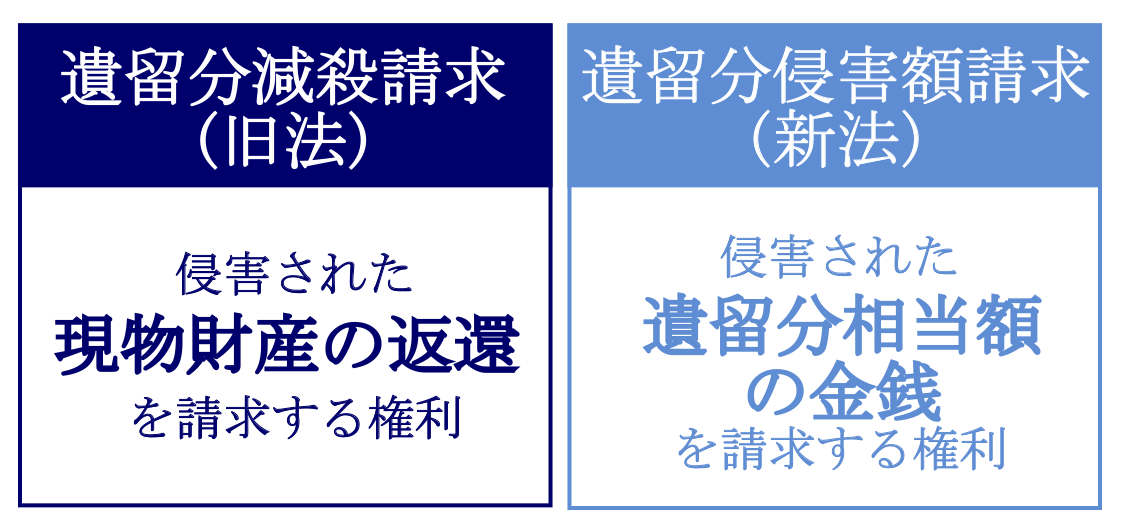

なお、遺留分減殺請求では、対象の財産を現物で取り戻すことを基本としていました。

2.遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求の違い

2019年に民法が改正され、同年7月1日から、遺留分を取り戻す手続きは「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」に改められました。単に用語が変わっただけでなく、財産を取り戻す方法や取り戻す財産の範囲も変わりました。

ここでは、民法改正前の「遺留分減殺請求」と改正後の「遺留分侵害額請求」の違いを解説します。

2-1.現物財産の返還から金銭の支払いに変更

改正前の遺留分減殺請求では、侵害された遺留分を、現物財産の返還という形で受け取ることを基本としていました。金銭で受け取ることも可能でしたが、あくまでも現物財産の返還の代わり(価額弁償)という位置づけでした。

一方、改正後の遺留分侵害額請求では、侵害された遺留分に相当する額の金銭を受け取ることに改められました。

2-2.遺留分算定のための財産に加える生前贈与の範囲

遺留分を算定するための財産の範囲は、亡くなった人の遺産から債務を除いたものですが、そこに一定の生前贈与も加えます。

改正前の遺留分減殺請求では、相続人が受けた生前贈与が特別受益に当てはまれば、すべて遺留分算定の対象に加えることとされていました。

一方、改正後の遺留分侵害額請求では、相続人が受けた生前贈与が特別受益に当てはまれば、被相続人が亡くなるまでの過去10年間に受けたものを遺留分算定の対象に加えることとされています。

いずれの場合も、相続人以外が受けた生前贈与は過去1年分のみ遺留分算定の対象に加えます。また、当事者の双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って行った生前贈与は、すべて遺留分算定の対象に加えます。

3.遺留分減殺請求の改正の影響

「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」に改正されたことによる影響としては、財産の共有が避けられ精算が円滑になることや、被相続人の意思が尊重されることが挙げられます。

例えば、被相続人の財産が自宅不動産だけであり、法定相続人ではない愛人にすべての財産を遺贈するという内容の遺言があったとします。

改正前の遺留分減殺請求では、遺留分を侵害された法定相続人は愛人に対して、不動産の一部を返還するよう請求できました。しかしこれでは、法定相続人と愛人で不動産を共有することになり、権利関係が複雑になります。また、愛人に住居を与えたいという被相続人の意思が尊重されないことにもなります。

改正後の遺留分侵害額請求では、遺留分を侵害された法定相続人は愛人に対して、侵害された遺留分に相当する額の金銭を支払うよう請求できます。不動産の一部を返還する代わりに金銭で解決するため、不動産の共有が避けられ、愛人に住居を与えたいという被相続人の意思も尊重されることになります。

4.遺留分の計算方法

遺留分がある法定相続人は、どれだけの割合の財産を請求できるのか計算してみましょう。

遺留分は、法定相続人が直系尊属だけの場合と、法定相続人に直系尊属以外の人がいる場合で異なります。遺留分の計算については、下記の記事もご覧ください。

参考:遺留分権利者の対象範囲と金額|手続きや必要書類も詳しく解説

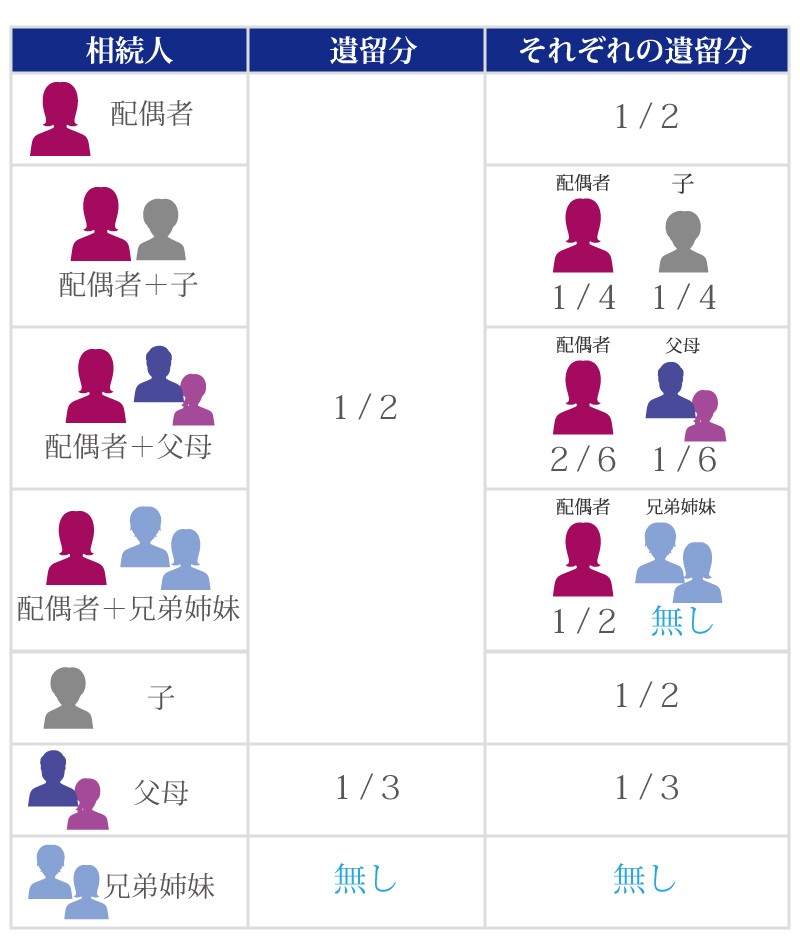

4-1.法定相続人が直系尊属だけの場合

法定相続人が直系尊属だけの場合は、遺留分は相続財産の3分の1となります。

直系尊属とは、父母・祖父母・曽祖父母など、自分より前の世代の親族で直接血のつながりがある人のことです。詳しくは、下記の記事をご覧ください。

参考:相続時に耳にする直系尊属って誰のこと?直系尊属を説明します!

4-2.法定相続人に直系尊属以外の人がいる場合

法定相続人に直系尊属以外の人(配偶者、子供など)がいる場合は、遺留分は相続財産の2分の1となります。

兄弟姉妹に遺留分はありません(「1-1-1.被相続人の兄弟姉妹には遺留分がないので注意!」をご覧ください)。

4-3.相続人ごとの遺留分

家族関係に応じた相続人ごとの遺留分を表にまとめると、下記のとおりです。法定相続人が複数いる場合は、遺留分を法定相続分に応じて分割します。

法定相続分については、下記の記事や図をご覧ください。

参考:あなたはいくら貰える?知っておくべき遺産の相続分8つのポイント

4-4.遺留分計算の具体例

それでは、具体例をあげて遺留分の計算をしてみましょう。

4-4-1.相続財産が5,000万円、法定相続人は子供2人のケース

「相続財産が5,000万円、法定相続人は子供2人」のケースでは、遺留分は相続財産の2分の1であり、金額は2,500万円です。

子供は2人いるので、子供1人あたりの遺留分は1,250万円となります。

子供が遺産を全く受け取っていなければ、それぞれ1,250万円まで請求することができます。一方、子供が遺産をいくらか受け取っていれば、その遺産の額と1,250万円の差額を請求することができます。

4-4-2.相続財産が6,000万円、法定相続人は配偶者と親1人のケース

「相続財産が6,000万円、法定相続人は配偶者と親1人」のケースでは、遺留分は相続財産の2分の1であり、金額は3,000万円です。

この遺留分を配偶者と親1人で法定相続分に応じて分割するので、配偶者の遺留分は2,000万円、親の遺留分は1,000万円となります。

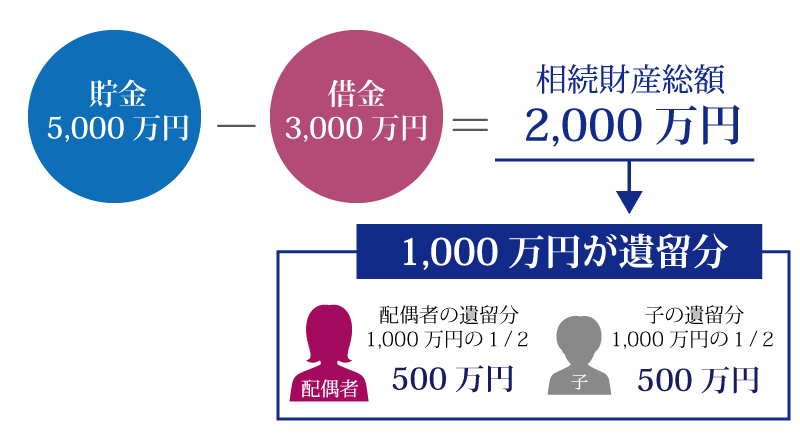

4-4-3.貯金が5,000万円、借金が3,000万円、法定相続人は配偶者と子供1人のケース

次に、借金があるケースについて考えてみます。

「貯金が5,000万円、借金が3,000万円、法定相続人は配偶者と子供1人」のケースでは、貯金というプラスの財産から借金というマイナスの財産を引いて、相続財産の合計は2,000万円となります。

遺留分は相続財産の2分の1であり、金額は1,000万円です。この遺留分を配偶者と子供1人で法定相続分に応じて分割するので、配偶者の遺留分は500万円、子供の遺留分も500万円となります。

5.侵害された遺留分を請求する方法は?

侵害された遺留分を請求する方法に特に決まりはありません。裁判をしなければ財産を取り戻せないというわけでもありません。

例えば、「愛人に全ての財産を遺贈する」という遺言があった場合は、愛人に電話をかけて、「遺留分侵害額請求をします」というように意思を伝えるだけでも、効力が発生します。

しかし、口頭で伝えただけでは、後で「言った・言わない」の争いになってしまう可能性があるので、内容証明郵便で請求することが一般的です。

内容証明郵便で請求をすれば、「誰が・誰宛に・いつ・どのような内容の」書類を郵送したのかを郵便局が証明するので、請求を行った客観的な証拠となります。

内容証明郵便で請求をしても相手が応じてくれない場合には、家庭裁判所に調停の申し立てをします。調停でも解決しなければ、裁判所に民事訴訟を提起することになります。

自分だけで裁判に対応することは極めて難しく、相手が弁護士をつけてきた場合には不利な戦いになってしまいます。調停で解決しなければ、訴訟を提起する前に弁護士に相談して、対応を依頼しましょう。相談は無料でできることもあるので、なるべく早い段階で弁護士に相談しておくことをおすすめします。

遺留分を請求する手続きの流れについては、下記の記事をご覧ください。

参考:遺留分侵害額請求とは?調停や訴訟の手続きの流れ・時効・弁護士費用を解説

6.侵害された遺留分の請求にも時効がある?

侵害された遺留分の請求には、時効があります。

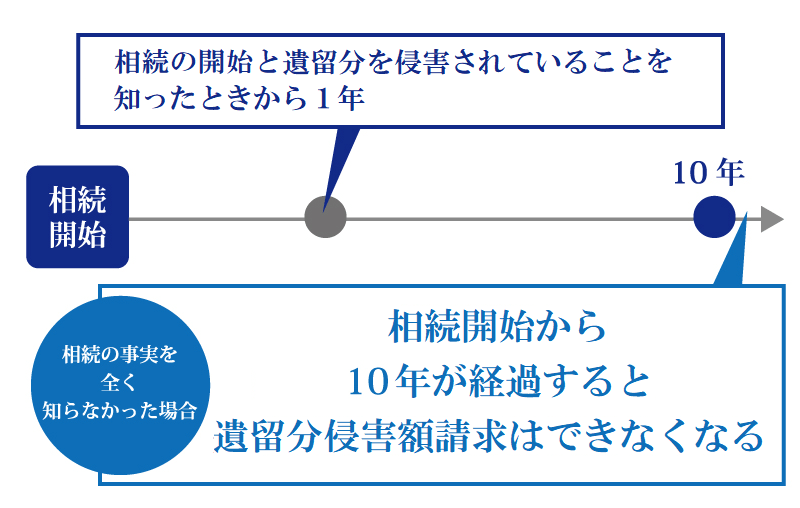

遺留分侵害額請求(改正前の民法の遺留分減殺請求も同じ)の期限は、相続の開始(被相続人の死亡)と遺留分を侵害されていることを知った日から1年間です。仮に、相続の開始や遺留分の侵害を知らなかったとしても、相続開始から10年が経過すると遺留分侵害額請求はできなくなります。

侵害された遺留分の請求は、基本的に被相続人が死亡してから1年以内にしなければならないと覚えておくとよいでしょう。

7.遺留分は放棄できる

遺留分は放棄することができます。ただし、被相続人が亡くなってから放棄するか、被相続人の生前に放棄するかで方法が異なります。

遺留分の放棄についてより詳しい解説は、下記の記事をご覧ください。

参考:遺留分放棄は生前と相続発生後で手続き方法が異なる!遺留分放棄を理解しよう

7-1.被相続人が亡くなってから行う遺留分の放棄

被相続人が亡くなったのち、自分に遺留分があると知ったものの、請求を行わず権利を放棄する場合は、特に何も手続きをする必要はありません。遺言で財産を受けた人に「遺留分の権利を放棄します」と伝えるだけで済みます。

ただし、口頭の約束だけで済ませると、「言った・言わない」でもめる可能性もあるため、遺産分割協議書や念書などの書面にして残しておくとよいでしょう。遺言で財産を受けた人は、後で気が変わって遺留分を請求されてしまうということは避けたいので、しっかりと証拠を残しておくことが重要になります。

7-2.被相続人の生前に行う遺留分の放棄

相続放棄を被相続人の生前に行うことはできませんが、遺留分の放棄については生前に行うことも可能です。生前に遺留分の放棄を行うには、家庭裁判所の許可が必要になります。

遺留分放棄の申請先は、被相続人となる人の住所地を管轄する家庭裁判所です。「遺留分放棄許可審判の申立書」という書類のほか、被相続人と遺留分を放棄する人の戸籍謄本を提出します。

申請が受理されたらそれで終わりではなく、後日家庭裁判所から審問期日の連絡があり、指定の日に面談を受けます。面談では、遺留分の意味やそれを放棄することの影響を理解しているかどうかが確認されます。面談で問題がなければ、遺留分の放棄が認められます。

8.遺留分が侵害された場合は専門家に相談を

相続人にとって不利な内容の遺言があって遺留分が侵害された場合は、遺留分にあたる財産を取り戻すことができます。この手続きは、以前は「遺留分減殺請求」と呼ばれていましたが、2019年7月以降は「遺留分侵害額請求」に改められています。

侵害された遺留分を請求する手続きは、自分だけで行うには相当な負担がかかります。遺留分が侵害されてお困りの方は、相続問題に精通した弁護士に相談することをおすすめします。

チェスターグループでは、相続専門の弁護士事務所が遺留分侵害額請求のご相談を承ります。まずはお気軽にお問合せください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

公正証書遺言の作成ならチェスターにお任せ下さい

「遺言があれば、相続発生後の多くの争いを防ぐことができます。

さらに、相続発生後の手続きもスムーズに進めることができ残された方の負担が大幅に軽減されます。

チェスターグループでお客様の大切な遺言作成のサポートをお手伝いさせて下さい。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

相続法務編