【特別代理人とは】相続で特別代理人が必要なケースと選任申立の流れ

特別代理人とは、相続人の間で利益相反が発生する場合に遺産相続の手続きを代わりに行う人を指します。

具体的には「未成年者と親権者」「判断能力が低いとみなされている方と成年後見人」がともに相続人になるケースでは特別代理人を選任しなければなりません。

そこで、特別代理人について、その概要や必要となるケース、選任申立手続きの流れについて解説します。

この記事の目次 [表示]

1.相続における特別代理人とは?

相続における特別代理人は、未成年者と親権者が同時に相続人になる場合に選任することになります。

近年は未成年者と親権者だけではなく、認知症などで判断力が低下した方とその成年後見人がともに相続人になった場合においても特別代理人を選定するケースが増えています。

1-1.特別代理人の概要

特別代理人とは一時的に家庭裁判所から選任される人で、未成年者や判断力が低下していたり意思表示ができなかったりする人を代理する役割を担っています。

相続が発生したときは、相続人全員が「遺産分割協議」に参加して、遺産の分け方を決めなければなりません。そして、遺産分割協議の結果、相続人全員が遺産の分け方に合意すると「遺産分割協議書」を作成します。

しかし、未成年者や判断能力が低いとみなされる方は、相続人であっても遺産分割協議に参加できません。

判断能力が低いとみなされている方とは、認知症の方や知的障がい・精神障がいを持っている方などを指します。未成年者の場合は親権者、認知症の方などの場合は成年後見人が本人の代わりにさまざまな手続きや契約をする「法定代理人」を務めるのが一般的です。

ただし、本人と法定代理人がともに相続人になるときは互いの利益が対立する「利益相反」の関係になります。立場が弱い方が不当に不利な状況になったり法定代理人が自分の利益を多く取ったりすることを防ぐため、ともに相続人になった場合は法定代理人が未成年者や認知症の方などの代理をできないことが法律で定められています。

このように利益相反が起きる相続では、未成年者や判断能力が低いとみなされる方に対して特別代理人が必要です。

1-2.特別代理人は成年後見人とは違う

特別代理人と成年後見人は、どちらも判断力の低い状態にある方の代わりに契約や手続きを行う人を指します。

しかし、この2つは意味合いが違います。

特別代理人とは、相続など決められた手続きのためだけに家庭裁判所から選任された代理人です。

相続関連の手続きでは、遺産分割協議への参加や遺産分割協議書への署名・押印などを代理で行います。特別代理人は相続手続きをするための代理人なので、手続きがすべて終われば任務は完了となります。

一方、成年後見人とは、認知症、精神障がい、知的障がいなどの理由で判断能力が低下している方をサポートするために法律行為をする人です。

成年後見人の仕事は多岐にわたっており、日頃の金銭管理・施設や病院への入所や入院の手続きなどのサポート業務を行います。成年後見人は原則として一生涯、判断能力が低いとみなされている方のサポートをします。

1-3.特別代理人ができること

相続において特別代理人の役割は次の3つです。

- 遺産分割協議への参加

- 遺産分割協議書への署名・押印

- 相続に関連する諸手続き

特別代理人は、未成年者や判断力が低下している方に認められていない、遺産分割協議への参加と遺産分割協議書への署名・押印を行えます。その後、実際に財産を相続するための諸手続きを行うのも特別代理人です。

例えば、不動産の相続登記や預貯金の口座解約、名義変更などが諸手続きにあたります。

2.特別代理人が必要となる3つのケース

特別代理人はすべての相続で必要になるわけではありません。主に3つのケースで選任する必要が出てきます。

2-1.未成年者と親権者の両方が相続人になるとき

1つ目のケースは、未成年者と親権者の両方が相続人になったときです。

具体例としては、父が死亡し母と未成年者の長男が相続人になった場合がわかりやすいでしょう。

(具体的な事案)

- 父:死亡

- 母:相続人

- 長男(未成年者):相続人

父が亡くなったとき、故人の配偶者である母と長男が相続人となります。長男が未成年者の場合、親権者である母も相続人のため利益相反が発生します。

このため、長男に対して特別代理人を選任しなければなりません。

2-2.認知症の方と成年後見人がともに相続人になるとき

2つ目のケースは、認知症である被後見人と成年後見人がともに相続人になったときです。

具体例として、父が死亡、認知症の母と母の成年後見人である長男が相続人になることを想定します。

(具体的な事案)

- 父:死亡

- 母(認知症・被後見人):相続人

- 長男(母の成年後見人):相続人

父が亡くなったとき、故人の配偶者である母と長男が相続人になります。この場合、日頃から成年後見人として母のサポートをしている長男と母に利益相反が発生します。

このため、母に特別代理人が必要です。

2-3.婚姻関係にない方との間に未成年の子どもが複数人いるとき

3つ目のケースは、故人と婚姻関係にない方との間に未成年の子どもが複数人いるときです。

このケースでは、故人と内縁関係にある方や離婚した元配偶者との間にいる未成年の子どもが対象となります。ただし、内縁関係にある方との子どもの場合は、認知していることが相続人になる条件です。

3つ目のケースの具体例として、父が死亡、前妻との間にいる未成年の子ども2人と現在の妻が相続人になることを想定します。

(具体的な事案)

- 父:死亡

- 母(前妻):相続人にはならない

- 現在の妻(後妻):相続人

- 長男(前妻との間の子・未成年):相続人

- 長女(前妻との間の子・未成年):相続人

上記ケースで父が死亡した際に相続人となるのは、現在婚姻関係にある後妻と、前妻との間にいる2人の子どもです。離婚した前妻には相続する権利がないので、子どもの親権者として相続関係の手続きを行うことができます。しかし、子どもが2人いるので、どちらか一方の子どもには特別代理人を選任する必要があります。

3.特別代理人が不要となる2つのケース

相続人のなかに未成年者や被後見人・成年後見人がいると、基本的には特別代理人が必要です。しかし、特別代理人を選任しなくてもよいケースが2つあります。

相続人に未成年者や認知症の方がいる場合の相続対策にもなり得るので、ぜひ確認してください。

3-1.遺言によって相続分が指定されているとき

1つ目のケースは、故人が生前に遺言を作成し相続分を指定している場合です。

遺言を作成していると、原則的に遺言に書かれている通りに遺産分割を行うことになります。遺言に従って遺産分割を行う場合は利益相反のおそれがないので、特別代理人を選任する必要はありません。

つまり、相続人に未成年者や認知症の方がいる場合、生前のうちに遺言を作成すれば残された家族の相続に関する負担を軽減できるでしょう。特別代理人の選任には時間がかかることもあり、相続が発生してから手続きをするのは大変です。特別代理人が必要になりそうな場合、生前のうちに司法書士などの専門家に相談するとよいでしょう。

3-2.親権者と未成年者がともに相続放棄するとき

2つ目のケースは、相続人である親権者と未成年者が同時に相続放棄する場合です。同時に相続放棄すれば利益相反が起きないため特別代理人は不要となります。

4.特別代理人は誰がなれる?

特別代理人が必要だと判明したときに、誰に頼んだらいいのかわからないという声をよく耳にします。

特別代理人になるためにどのような資格が必要なのか、頼める人がいない場合の対処法も含めてご紹介します。

4-1.特別代理人は誰でもなれる

特別代理人になるのに特別な資格はいりません。誰でも特別代理人になれるので、祖父母や叔父・叔母などの親族、信頼できる友人や専門家などに依頼するとよいでしょう。

ただし、家庭裁判所が特別代理人の候補者を適任として認めないこともあります。

4-2.候補者がいないときは家庭裁判所が選任する

身近に特別代理人を依頼できる方がいない場合は、家庭裁判所が弁護士や司法書士を選任します。申立書の該当欄を空欄にしておくと、家庭裁判所が選任することになります。

5.特別代理人の選任にかかる費用

特別代理人を選任する際はさまざまな費用がかかります。かかる費用を具体的にご紹介します。

5-1.申立に必要なのは800円と諸経費のみ

特別代理人の申立は、未成年者や判断能力が低いとみなされている方の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。特別代理人申立費用は800円です。

特別代理人を複数名選任する必要がある場合は、その人数×800円分の収入印紙が必要です。その他に、戸籍謄本などの必要書類の取得費用や連絡用の切手代が必要となります。

5-2.専門家に依頼するときは報酬が発生することも

家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう場合や専門家に依頼する場合は、別途報酬が発生することもあります。

特別代理人を専門家に依頼した場合の報酬が気になる方もいるでしょうが、実際には代理行為の内容により裁判所が判断することになります。専門家への報酬は一概にいくらといえないので、注意しましょう。

6.特別代理人の選任申立手続き

特別代理人の選任申立手続きの方法をご紹介します。申立に必要な書類や手続きの流れも解説するので、ぜひ参考にしてください。

6-1.特別代理人選任申立手続きに必要な書類

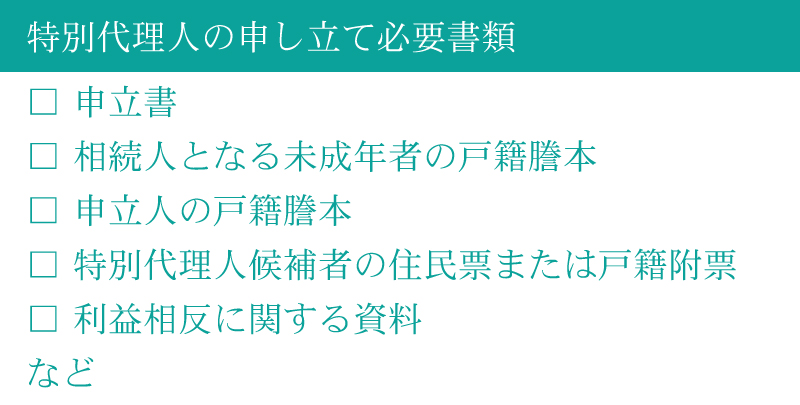

特別代理人選任申立手続きに必要な書類をご紹介します。必要書類のなかには取得に時間がかかるものもあるので注意しましょう。

6-1-1.手続きに必要な書類

特別代理人選任申立手続きに必要な書類は以下のとおりです。

<未成年の場合>

特別代理人の申立に必要な戸籍謄本はすべて、全部事項証明書を準備します。また、上記の書類は一般的に必要なものですが、場合によっては家庭裁判所から追加で書類を求められることもあります。

参考:特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)| 裁判所

<後見人の場合>

登記事項証明書とは、申立人が後見人等であることの証明書のことで、法務局で発行してもらえます。

参考:特別代理人(臨時保佐人、臨時補助人)選任審判の申立てについて

6-1-2.遺産分割協議書案の作成も必要

「利益相反に関する資料」として、申立の手続きには遺産分割協議書案の作成も必要です。遺産分割協議書案を提出することで、未成年者や判断能力が低いとみなされている方が不当に相続される遺産の価額を減らされていないかどうかを家庭裁判所は確認します。

特別代理人が選任されたあとの遺産分割は、原則的に家庭裁判所に提出した遺産分割協議書案から変更することができません。このため、遺産分割協議書案の作成は慎重に行う必要があります。

6-2.特別代理人選任申立手続きの流れ

特別代理人選任申立手続きの流れを順番に解説します。申立手続きから特別代理人選任までは1カ月程度かかります。特別代理人が必要だと判明した際は、速やかに手続きを進めましょう。

6-2-1.必要書類を準備し家庭裁判所へ提出する

必要書類を準備して家庭裁判所へ提出します。特別代理人選任の申立書は裁判所のホームページからダウンロードできます。

未成年者や判断能力が低いとみなされている方、親権者などの戸籍謄本は市区町村役場から取り寄せます。特別代理人候補者の住民票なども準備したら、管轄の家庭裁判所に提出します。

6-2-2.家庭裁判所から照会文書が郵送される

家庭裁判所から照会文書が郵送で届きます。照会文書には不明点への質問が書かれていたり追加の書類提出などを求められたりすることもあります。

特に遺産分割協議書案に関してはしっかりと審査される傾向にあるので注意が必要です。未成年者や判断能力が低いとみなされている方にとって不利だと思われる内容の場合には、遺産分割の理由について質問されます。

6-2-3.回答文書や追加書類を提出する

照会文書で質問があったり追加書類を求められたりした場合は、回答や書類を提出します。家庭裁判所から直接問い合わせが入ることもあるので、必ず対応しましょう。

6-2-4.審判の結果が通知される

通常申立から約1カ月で審判の結果が通知されます。特別代理人が選任されたり申立が却下されたりすることもあるので、その結果に従いましょう。

7.まとめ

特別代理人は、未成年者と親権者、判断能力が低いとみなされている方と成年後見人がともに相続人になったときに必要となります。親権者や成年後見人と異なり、特別代理人は相続関連の諸手続きが終われば任務は終了します。

特別代理人は誰でもなれますが、選任するためには家庭裁判所へ申立をし、認めてもらわなければなりません。

申立にはさまざまな書類を準備したり遺産分割協議書案を作成したりする必要があります。申立から特別代理人選任までに約1カ月かかるので、相続税申告・納付の期限(相続開始を知った日から10カ月以内)や、納税資金準備のための預貯金等の口座解約手続きに要する時間を考慮して速やかに手続きしなければなりません。

特別代理人が必要な相続が想定される場合には、生前のうちに遺言を作成して遺産の分割方法を明らかにしておくと特別代理人選任の手続きが不要になります。

また、特別代理人選任申立を司法書士に依頼することで、書類を準備したり遺産分割協議書案を作成したりする手間を省くことが可能です。司法書士は相続後の不動産の名義変更もできるので、面倒な手続きをすべて任せられます。

遺言の作成から裁判所関係の手続き、相続登記まで、司法書士はさまざまな業務に対応しています。特別代理人選定のように、相続関係で複雑な手続きが必要な場合は、司法書士法人チェスターへご相談ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!

相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。

例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、遺産分割は弁護士、不動産売却は不動産業へ…。

慣れない手続きの中で、これら多くの窓口を一つひとつご自身で探し、調整するのは精神的にも時間的にも大きな負担となります。

そんな複雑な相続の手続きに関することなら、まずはチェスターへご相談ください。

税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。

相続手続き周りでお困りの方はまずは下記よりお気軽にお問い合わせください。

※CST法律事務所は、弁護士法上、独立した法律事務所であり、グループ法人とは相互に連携しながらサービスを提供しますが、法律事務に関する委任契約の締結及び業務の遂行はグループ法人から独立して行っています。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

相続手続き編