相続放棄は兄弟姉妹まとめて手間を省こう!費用や必要書類も解説

親や兄弟が亡くなって相続放棄をすることになった場合、兄弟全員でまとめて手続きをすることが可能です。

被相続人(亡くなった人)の借金を引き継ぎたくない場合や、特定の相続人に財産を譲りたい場合に相続放棄の手続きを利用することがあります。

相続放棄をするには家庭裁判所に所定の書類を提出しなければなりませんが、兄弟まとめて相続放棄をする際には簡略化できるポイントがあるのです。

手続きの際に生じる疑問や不安を解決し、兄弟まとめて相続を放棄する流れを理解したうえで、スムーズに手続きを進めましょう。

この記事の目次 [表示]

1. 兄弟まとめて相続放棄をする際の7つの疑問点-一問一答で解決

親が亡くなり、その子である兄弟が同時に相続放棄をする際、多くの人が疑問に思うことを一問一答形式で解説します。手続きをする前に知っておきたいことや、スムーズに相続放棄するための前提知識も含まれるので、初めて相続放棄する人は必見です。

本記事を読めば、相続放棄の大まかな手順やルールを把握できます。予備知識をあらかじめ付けておけば、トラブルを予防するという観点でも安心です。

1. 手続きをする家庭裁判所は?被相続人の最後の住所地が対象

兄弟で相続放棄するには、被相続人(亡くなった人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所への申請が必要です。裁判所の管轄区域を知るには、裁判所の公式サイトをご覧ください。

また裁判所は、「高等裁判所」「地方裁判所」「家庭裁判所」と、扱う内容ごとに分かれています。中でも、相続放棄の手続きをするのは「家庭裁判所」です。地域によっては地方裁判と家庭裁判所が離れた場所に独立している場合もあるので、申請場所を間違えないように注意しましょう。

被相続人の最後の住所地が分からなければ、以前の住所地で住民票の除票を取得するか、被相続人の本籍地で戸籍の附票を取得して調べられます。万が一保管期限が過ぎて住所地を辿れない場合は、本籍地を管轄する法務局で「死亡届の記載事項証明書」を取得し、最後の住所を確認しましょう。

2.手続き料金と司法書士依頼の料金の相場は?兄弟まとめると安くなる

兄弟で自ら相続放棄すると、費用は多くの場合5000円以内に収まります。料金の内訳は以下のとおりです。

- 収入印紙800円分(申立人1人にあたり)

- 郵送にかかる切手代(裁判所により異なる)

- 被相続人の戸籍附票と相続人の戸籍謄本取得料450円~750円

- 被相続人の住民票附票と相続人の住民票の取得料300円(1人あたり)

申し立てする兄弟の人数が多い場合は、その分収入印紙の代金がかかるので注意しましょう。また書類の郵送等に必要な切手の代金は、「予納郵券」といってあらかじめ管轄の家庭裁判所に納めるものです。予納郵券の金額設定は裁判所によって異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。

また司法書士に相続放棄の手続きを依頼する場合は、別途司法書士費用がかかります。費用の相場はおよそ3万円~6万円が相場です。内訳は相談料や書類作成代行費用、代理手数料など。

依頼する事務所によっては、兄弟でまとめて相続放棄を依頼することで費用が安くなる場合もあります。費用をおさえたい人は、こうした事務所を選んで依頼するとよいでしょう。

3.相続放棄を行う期限は?相続開始を知ってから3か月以内に行う

相続放棄は、相続開始を知ってから原則として3か月以内に行う必要があります。これは民法において定められている期間です。いつまでに行なえばよいのか疑問に思っている人は、なるべく早く手続きを進めましょう。この期限を過ぎると、原則として相続放棄の申し立てはできなくなるため注意が必要です。

ただし、期間の延長を別途申請すれば、例外的に相続放棄するまでの期間を延長できる場合があります。延長が認められるのは、たとえば亡くなった人と疎遠だったことから、財産の調査に時間がかかりそうな場合などです。ほかにも不動産や借金など財産の種類が多く、3か月では調べきれない場合も期限を延長できます。

自己都合での期間延長は認められない場合があるため、相続開始を知ったらできるだけ3か月以内に相続放棄できるよう準備を進めましょう。

参考:相続手続きは何から手をつける?手続きの流れや放棄する方法を解説

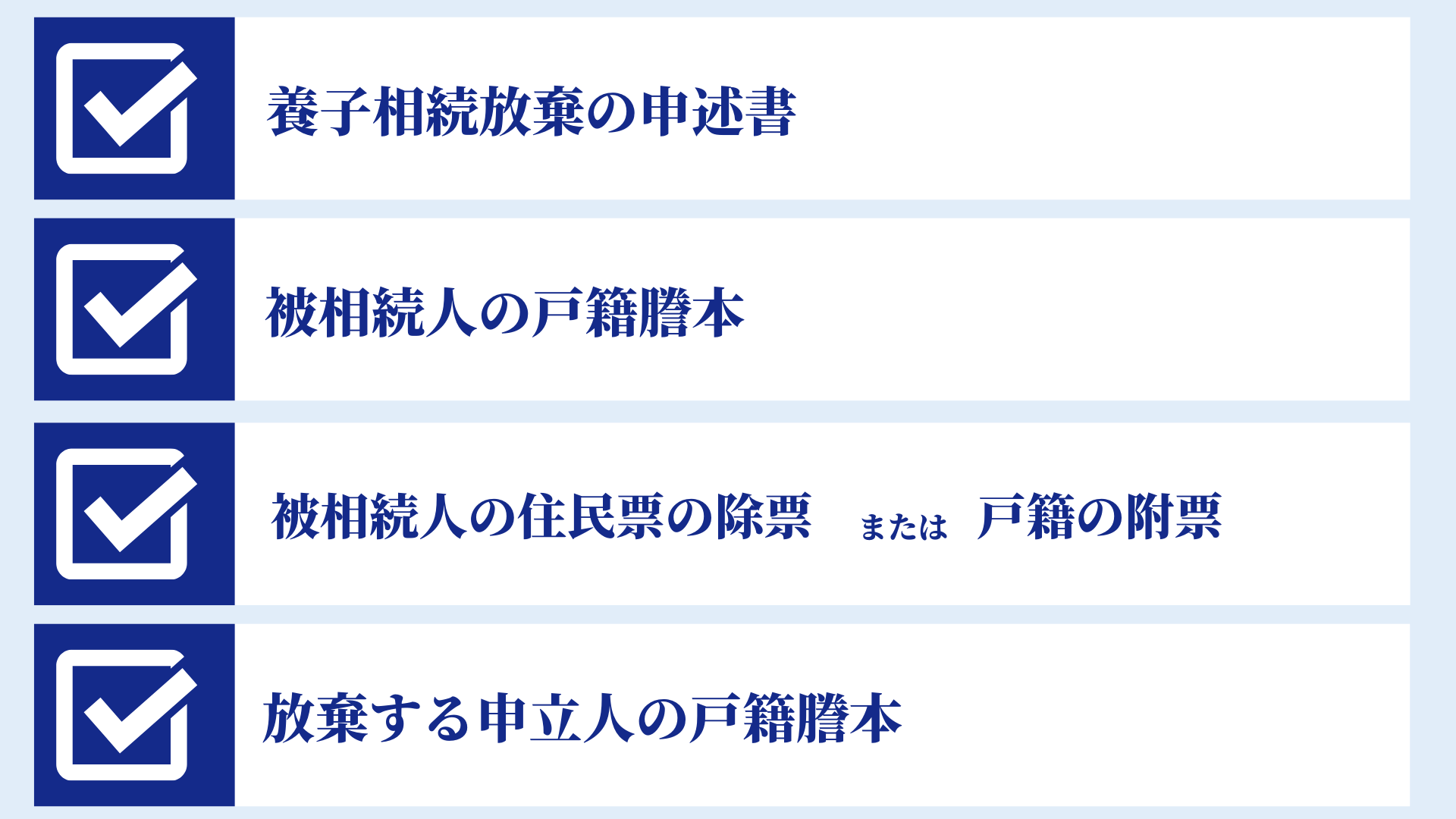

4.必要書類は?全4種類だが共通書類は兄弟でまとめて1通でよい

兄弟で相続放棄する際に必要な書類は、基本的に以下の4種類です。

兄弟の相続放棄に必要な書類

- 相続放棄の申述書

- 被相続人の戸籍謄本

- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

- 放棄する申立人の戸籍謄本

申述書の書式は、裁判所の公式サイトにてダウンロードできます。提出時には、800円分の収入印紙を貼ることを忘れないようにしましょう。

また申立人の戸籍謄本は、相続放棄する兄弟の名前が全員分記載されていれば1通だけ用意すれば問題ありません。また、この他にも被相続人と申立人の関係性や、代襲相続であるかどうかによって、別途書類が必要になる場合があります。必要書類について、詳しくは裁判所の公式サイトをご確認ください。

必要書類はいずれも役所に行けばそろえられるものがほとんどのため、早めにそろえて期限内に申し立てできるように準備を進めましょう。

5.兄弟が多く1人だけ後から手続きは可能?時間差でもできる

相続放棄は必ずしも兄弟全員が同時に行う必要はありません。相続開始を知ってから3か月以内なら、兄弟が各々の好きなタイミングで相続放棄できます。たとえば、1人だけ時間差で後から申し立てすることも可能です。そのため、兄弟でタイミングを合わせるのが難しくても問題ないのです。後から申し立てする場合、すでに提出されている書類を再度提出する必要はありません。

なお、相続順位が違うと同時に相続放棄はできないため注意しましょう。亡くなった親の子である兄弟同士は相続順位が同じであるため、同時に相続放棄できます。しかし、たとえば子どもと姪といったように、相続順位が異なる人は同時に手続きができないのです。

この場合は、姪に比べて相続順位の高い子どもがまず相続放棄をします。そして相続権が移ってから、姪が相続放棄するという流れです。

6.相続放棄は後から撤回できる?一度手続きをすると撤回はできない

相続放棄は一度受理されたら、撤回はできません。そのため、後から「やっぱり相続しておけば良かった」とならないよう、慎重に検討しましょう。

ただし、例外的に申し立ての「取り消し」は認められる場合があります。取り消しとは、申し立てが受理された時点で問題があり、手続きを白紙に戻すことです。

たとえば、脅迫されてやむなく相続放棄の申し立てをした場合や、未成年が法定代理人の許可なく相続放棄した場合など。申し立てそのものの効力が無かったと認められる場合に限り、取り消しは可能です。

一方、「気が変わった」などの自己都合などで相続放棄を撤回することはできません。また、「正確な財産の内容を知らずに相続放棄をした」という理由があっても同様です。財産の内容は申し立てを行う前に、きちんと調査を行いましょう。

7.家庭裁判所に行かなくても手続きできる?郵送でも可能

相続放棄は、窓口に行かなくても郵送で手続き可能です。特に被相続人と相続人の住所が離れている場合は、郵送の方が楽でしょう。また、家庭裁判所に行く時間がない人にもおすすめです。申立先と同じ家庭裁判所宛てに申述書などの必要書類を同封し、郵送します。

ただし、郵送での手続きにはやや時間がかかるため時間に余裕を持つ必要があります。特に書類の不備や修正点が見つかった場合、書類の返送と再送に時間がかかってしまうのが難点です。

窓口で提出すれば、その場で書類の不備がないか職員に確認してもらえます。もし不備があってもその場で修正できることから、手早く申請できるでしょう。管轄の家庭裁判所が近くにあるなら、窓口で直接書類を提出した方が間違いありません。

2.兄弟まとめて相続放棄を行う全ステップを図で解説-審査に通れば完了

兄弟まとめて相続放棄する手順は、以下のとおりです。

兄弟まとめて相続放棄を行う手順

- 兄弟まとめて必要書類を揃えて家庭裁判所に申し立て

- 照会書の受領と必要事項の記入・返送

- 受理通知書の受け取り

相続放棄は、たった3ステップで完了する手続きです。中でも自分で行う必要があるのは、申し立てと照会書の記入・返送のみ。手続きをスムーズに進めるためにも、大まかな段取りはあらかじめ押さえておきましょう。

1.必要書類を揃えて家庭裁判所に郵送-兄弟まとめて行う

▲相続放棄の必要書類

まずは必要書類の取得が必要です。兄弟で情報を共有して、必要書類をまとめて取得すれば手間がかかりません。後から誰か1人が遅れて相続放棄することもできますが、相続放棄の意志が明確なら他の兄弟と足並みをそろえて手続きすることをおすすめします。

なお、基本的な必要書類は画像のとおりです。

申述書は、裁判所の公式サイトに掲載されている記入例を見ながら書くと間違いないでしょう。必要書類が用意できたら、管轄の家庭裁判所へ提出します。提出方法は、窓口で直接提出するか郵送するかの二択です。

被相続人の最後の住所地が遠い場合は、郵送するのが無難でしょう。提出先が近く、書類の内容をその場で確認してもらいたい場合は、窓口の利用がおすすめです。

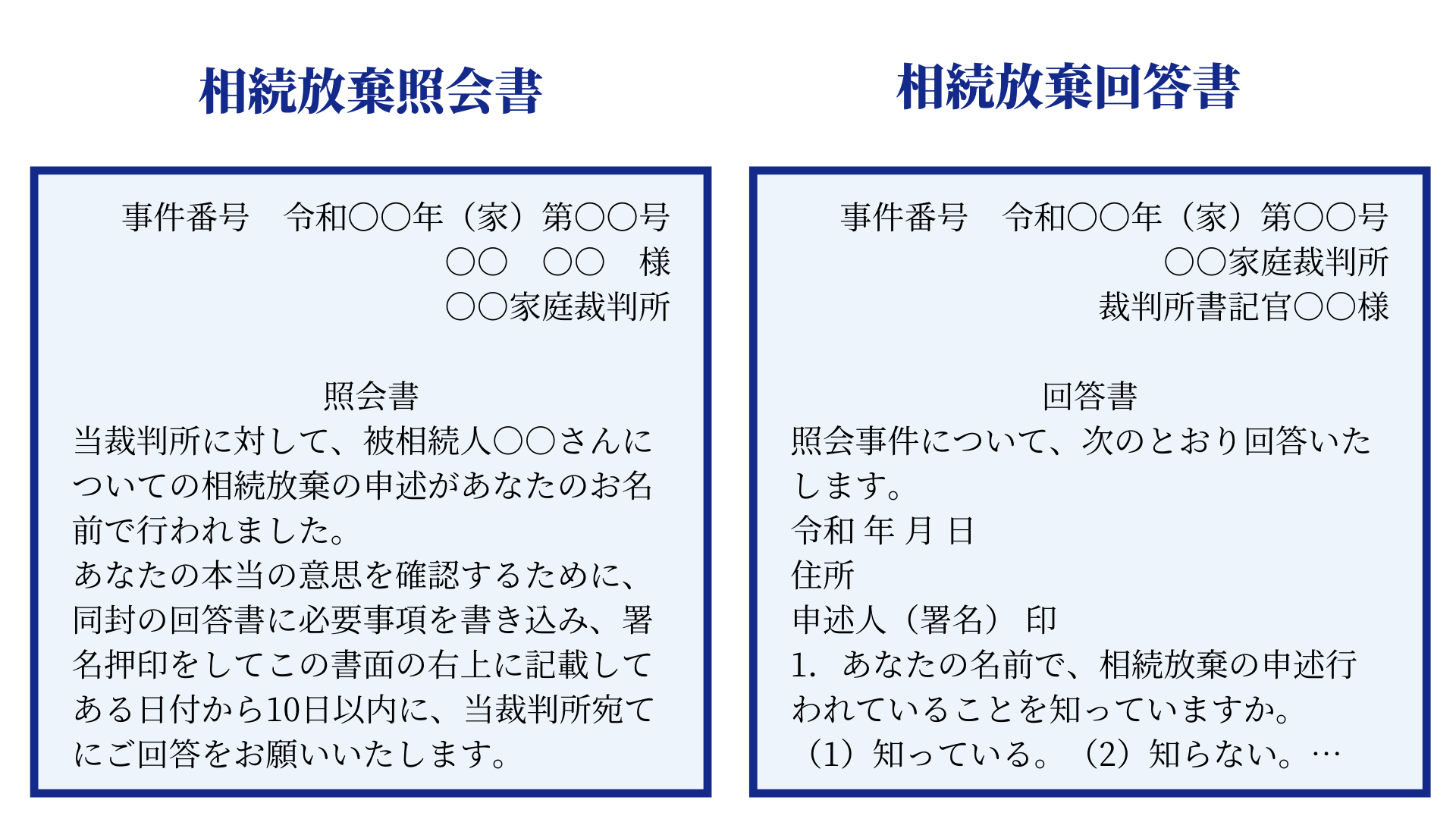

2.照会書の受け取りと返送-必要事項を記入して返送する

▲相続放棄照会書と回答書

相続放棄の申し立てが完了して1週間~2週間経つと、提出先の家庭裁判所から「相続放棄照会書・回答書」という書類が郵送されます。相続放棄照会書・回答書は相続放棄の最終的な意思確認の意味を持つ書類です。また、間違いなく本人の意思で申し立てしたのかをチェックするための書類でもあります。

相続放棄する申立人に対して個別に郵送されます。届いたらすぐに内容を確認し、各々必要事項を記入して返送しましょう。

回答書には、相続放棄の意思確認や財産の内容に関する記入事項があります。家庭裁判所は記入された内容によって相続放棄を受理するか判断するため、すべて正直かつ正確に回答しましょう。

必要時効の記入が完了したら、返送します。これで自ら行わなければいけない手続きは完了し、あとは裁判所の審査を待つのみです。

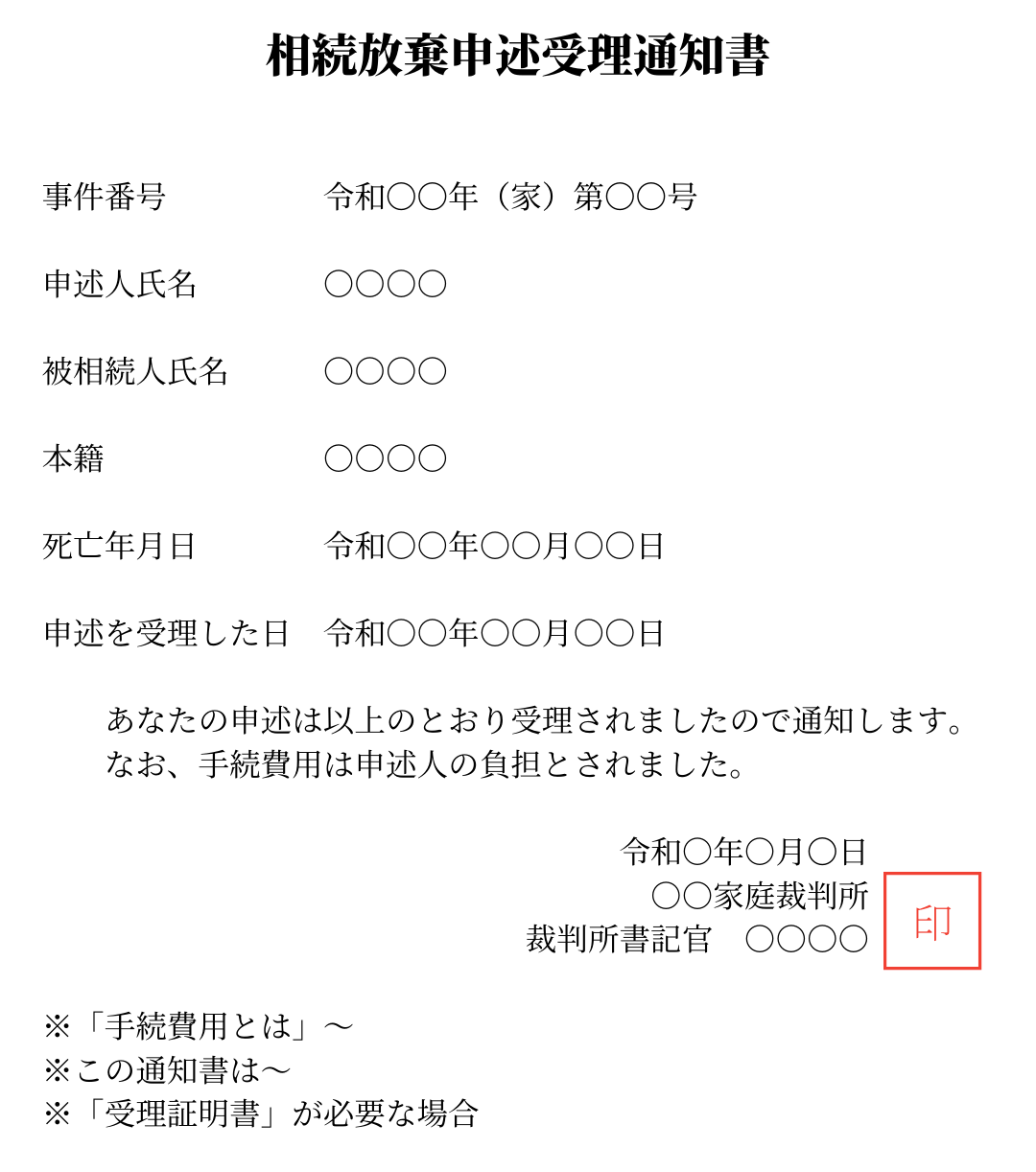

3.受理通知書の受け取り-書類審査に通れば完了となる

▲相続放棄の受理通知書

家庭裁判所は、返送された相続放棄回答書の内容を審査します。審査に通れば、相続放棄回答書を返送してから7日~10日前後で申立人それぞれぞれに受理通知書が郵送されます。

受理通知書の受領をもって、申立人は各々の相続権を失い、相続放棄の手続きは終了です。もしほかにも相続人がいる場合は、申立人と同順位の相続人から次の順位の相続人へと、相続権が移ります。

受理通知書は相続放棄したことを証明する書類です。なくさないよう、大切に保管しておきましょう。また、もし被相続人の作った借金の督促が相続人にきている場合、この受理通知書のコピーを債権者に提示しましょう。そうすれば、自分には返済の義務がないことを証明できます。

3.相続放棄でのトラブル回避のために知っておきたい2つのこと

遺産の状況によっては、相続放棄をすることであらゆるリスクやトラブルが起きる可能性もあります。何らかのトラブルが起きても、相続放棄の申し立てをしてからでは取り返しがつきません。トラブルになり得る状況をあらかじめ知っておきましょう。

1.相続放棄をすると被相続人の借金はどうなる?下位順位の相続人に移行

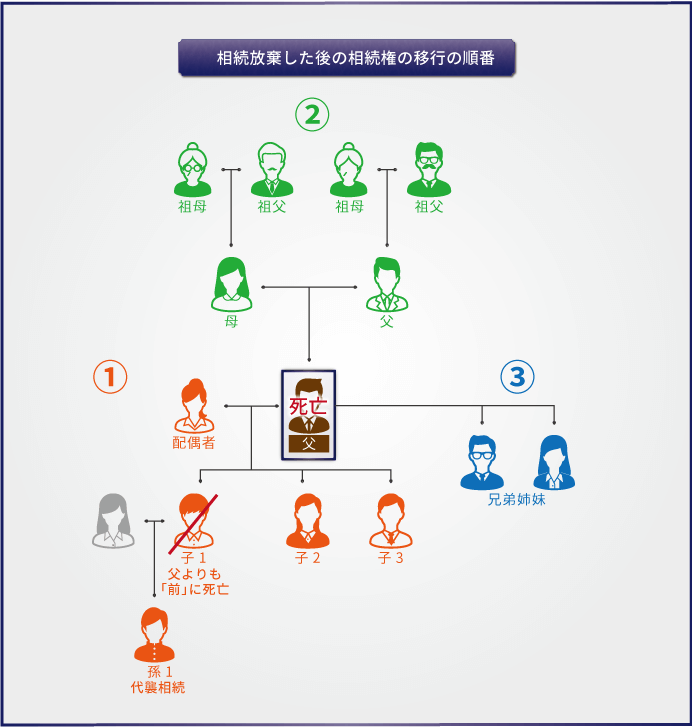

▲相続放棄をした後の相続権の移行の順番

▲相続放棄をした後の相続権の移行の順番

借金を含む負の財産は、第一順位の相続人が相続放棄したとしても、次に相続順位の高い相続人へ引き継がれます。

たとえば被相続人の子どもである兄弟が相続放棄をしたら、次の相続順位にあたる被相続人の親に相続権が移ります。被相続人の親や祖父母がいなければ、次に相続権を引き継ぐのは被相続人の兄弟または甥か姪です。

負の財産を引き継ぐということは、借金の返済義務を含むすべての債務を引き継ぐことになります。

参考:相続権についてわかりやすく解説。相続の順位と法定相続分について

2.親族に相続放棄の連絡は必要?トラブル予防のためには必要

相続放棄をする際は、親族に相談せず自分だけの判断で相続放棄をしても何ら問題はありません。しかし、借金や負の財産がある上で相続放棄する場合は特に、相続人となり得る親戚と事前によく話し合っておきましょう。

借金を含む財産の相続権がほかの親族に移行した場合、本人に特別な通知が届くわけではありません。つまり、相続放棄をすることで実質的に親戚へ借金を背負わせてしまう場合もあるのです。

自分が知らない内に借金の返済義務を押し付けられていたら、よい気はしません。親戚間のトラブルにも発展する可能性があります。

あらかじめ自分が相続放棄することを伝えておき、被相続人の財産についても情報を共有しておけば、相続権を引き継いだ人が相続放棄するか否かの判断もスムーズです。

あらゆるトラブルを未然に防ぐためにも、相続が関係する親戚にはあらかじめ連絡を取っておきましょう。

4.少しでも不安があれば相続放棄をする前に信頼できる専門家に相談しよう

兄弟または姉妹で相続放棄を同時に行うなら、相続専門のチェスターグループへお任せください。

司法書士法人チェスターは、兄弟まとめて相続放棄をする場合の手続き代理依頼を承っております。そのほか、相続関係の知識と経験が豊富なスタッフが司法書士があなたを全力でサポートします。

また、相続がすでに発生している場合の相続税申告については、税理士法人チェスターまでご相談ください。

≫≫ 相続税専門の税理士法人チェスターへ相談する

≫≫ 相続手続き専門の司法書士法人チェスターへ相談する

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。

様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ

各種サービスをチェック!

\ご相談をされたい方はこちら!/

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

相続法務編