トラブルを引き起こさない遺言とは?間違えない遺言書の書き方徹底解説

自分の死後、遺族が財産相続で揉めないように作成するのが遺言ですが、遺言は書き方によってはトラブルになってしまう可能性があります。そこで、今回は遺言の大切さや実際に起こった揉め事の事例、遺言を書くときに必要な情報についてお話します。

この記事の目次 [表示]

- 1 1.遺言はどこに保管する?

- 2 2.遺言書は家の中にあるとは限らない!

- 3 3.遺言を残す方が気をつけたいポイント

- 4 4.普通方式遺言書3種類のメリット・デメリット

- 5 5.銀行の貸金庫は遺言の保管に適していない?

- 6 6.遺言が使えないケースとは?

- 7 7.自筆証書遺言の手続きは大変!具体的な事例とは

- 8 8.自筆証書遺言・秘密証書遺言を勝手に開封するのはNG!

- 9 9.遺言執行者とは?どのように選ばれる?

- 10 10.執行者を選任すると手続きが楽!

- 11 11.遺言をスムーズに実現させる方法とは

- 12 12.遺留分の減殺請求って何?

- 13 13.遺言を残す際は公正証書遺言に

- 14 14.特別方式遺言についても覚えておきましょう

- 15 まとめ

1.遺言はどこに保管する?

財産を相続する被相続人が他界した後、財産相続の話が出た際に、親族が「そういえば、おじいちゃんはあそこに遺言を入れていた」などと遺言の保管場所が分かるという方は少ないのではないでしょうか。遺言はとても大切なものなので、通帳などの重要書類と一緒に金庫や仏壇に置いたり、タンスの中や机の引き出しに入れておいたりなどと人によって実にさまざまです。

財産分配について協議を始める前に、まずは被相続人が保管しそうな場所をしっかり探してみましょう。

2.遺言書は家の中にあるとは限らない!

「遺言書がありそうな場所を家の中ひとしきり探してみたけれども、見つからない」ということがあるかもしれませんが、そんな場合も慌てる必要はありません。

遺言書には種類があります。ご自身で作成する「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」、公証役場で公証人に依頼して作成する「公正証書遺言」の3種類があります。

この後出てくる公証人とは、裁判官や検察官、弁護士などの法律家の中から法務大臣が任命した公務員のことで、遺言を作成する専門家です。もし被相続者が公正証書遺言を作っていた場合は、その遺言は写しをもらうほか、公証役場でも保管されているので、被相続者が亡くなった後に相続人などが公証役場に行って手続きをすると、公正証書遺言検索システムで調べてもらうことができます。そのため、遺言書が公正証書遺言だった場合は、家で遺言が見つからなくても大丈夫なのです。

しかし、公正証書遺言は被相続人が生きている間は、いくら相続人や親族が公証役場に出向いても発行されません。被相続人本人にしか発行されないので注意が必要です。

3.遺言を残す方が気をつけたいポイント

遺言をせっかく書いても、周囲が誰も知らなければその遺言に気づかれず、間違って破棄されかねません。または、遺言書が見つからないために遺族でトラブルが起きてしまう恐れもあります。さらに、遺言がないからと遺族が相続の協議や手続きを進めて、その後に遺言が出てきてしまうというケースでは、遺族が再度はじめから手続きをやり直さなければならないので手間を取らせる可能性もあります。

そうならないためにも、信頼できる人に必ず「遺言を作成したこと」と「どこに保管しているか」を伝えましょう。

4.普通方式遺言書3種類のメリット・デメリット

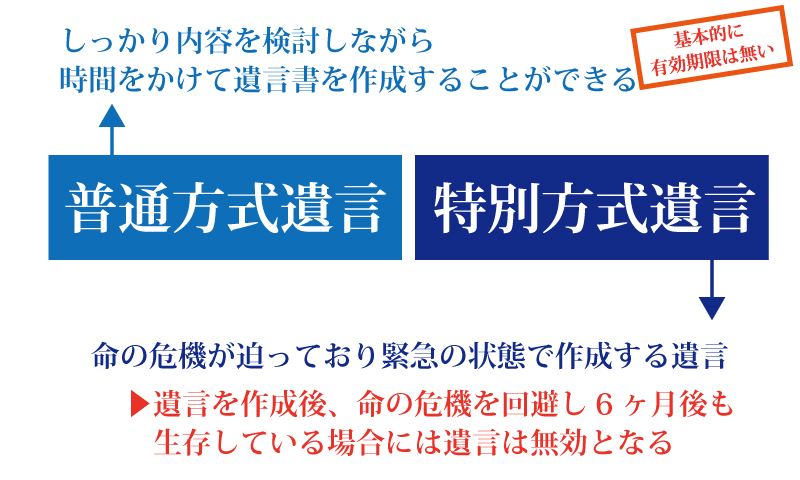

上記でご説明した遺言書は「普通方式遺言書」事前に準備をして作成する遺言書についてです。遺言書にはこの「普通方式遺言書」と「特別方式遺言書」というものがあります。

一般的には「普通方式遺言書」を作成されるケースがほとんどです。まずは、普通方式遺言書3種類のメリット・デメリットをご紹介します。

遺言を作成する際は、それらをしっかり理解したうえでどちらを作るのかを決めましょう。

(1)自筆証明書遺言

これは自分の手で書かなければならないもので、パソコンやワープロでは無効となります。

【メリット】

自分で作成するので費用がかからない

周囲から関与されずに遺言の作成ができる

遺言の内容を秘密にすることができる

【デメリット】

必要様式に書き漏れがあるなど、遺言が無効になりやすい(字の癖が強すぎて解読できないなどでも無効になる可能性があります。)

被相続者自身が遺言の保険をする必要があるので、遺言を無くしてしまったり、遺族に発見されない、間違って捨てられる可能性がある

被相続人が死亡した後に、家庭裁判所に遺言を提出し、各種手続きをするので時間がかかる

自筆証書遺言書の作成から使用に至るまで、知っておくべき4つのこと

(2)秘密証書遺言書

秘密証書遺言書は自筆証書遺言と公正証書遺言の間という位置付けになります。自筆証書遺言と異なり、パソコン等で作成することも可能です。

【メリット】

遺言執行まで誰にも内容を知られない

パソコンでの作成も可能

偽造や改竄などを防止することができる

【デメリット】

作成にあたり、公証役場に手数料を支払う必要があるため費用がかかる

2名以上の証人が必要になる

保管はご自身で行う必要があるため紛失する可能性がある

(3)公正証書遺言

【メリット】

法律の専門家が関与して作るため、形式ミスによる遺言の無効がない

公証役場が原本を管理するため、紛失の恐れがない

被相続人が死亡した後に、家庭裁判所に遺言を提出する必要がないので、手続きが早くできる

【デメリット】

公証人に依頼するための手数料がかかる

公証人の他に証人2名の立ち合いが必要(相続に関係のある人や公証役場の関係者ではない人が対象)

遺言の内容を全く秘密にしておくことができない

5.銀行の貸金庫は遺言の保管に適していない?

「家の中だと心配だから」と銀行の貸金庫に保管するのは避けましょう。

その理由は、貸金庫を開けるためには金融機関の所定の用紙に相続人全員の実印を押して、さらに印鑑証明書も出さなければならないため手間がかかるからです。

相続人全員にすぐ連絡を取ることができ、手続きの同意が簡単に取れれば問題はありません。しかし、忙しい人もいるでしょうし、中には「手続きに同意したくない」という人がいないとも限りません。

そのような場合は、貸金庫を開けるだけでも手続きが大変なので、自分以外で貸金庫を開ける人がいない場合は、貸金庫に遺言を預けるのは避けて別の場所で保管しましょう。

6.遺言が使えないケースとは?

遺言が見つかった後は遺言の種類によって手続きの仕方が異なります。

公正証書遺言であれば、中身を確認してすぐそのまま手続きができますが、自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は家庭裁判所で「検認」という手続きを行う必要があります。

検認とは、家庭裁判所で遺言の存在と中身を確認するために調査する手続きのことで、次の手順で行われます。まずは財産を受け取れる相続人を確定するために、被相続人が生まれてから他界するまでの連続した戸籍を集めます。

次に相続人の住民票をすべて集め、住所を確定させて裁判所にもって行かなければなりません。

その後は家庭裁判所に検認の申請書を提出して受付すると、数日後、家庭裁判所から「○月○日○時に、家庭裁判所○号室で遺言書の開封と検認手続きを行うので来庁してください」という内容の通知書面が相続人全員に送られます。

そして、検認当日に遺言を持っている人が裁判所に自筆証書遺言を持参し、ここでようやく開封することができます。

家庭裁判所の混み具合などにもよりますが、検認の申し立てをしてから実際に検認を行うまで、1カ月から2カ月ほどかかることもあります。また、家庭裁判所から相続者全員に検認期日の通知書面が届きますが、全員が出席する必要はなく、欠席した人は家庭裁判所で申し込むと遺言書のコピーをもらうことができます。

検認まででも結構手間がかかり大変ですが、検認を受けたからといってまだ安心はできません。その理由は、検認の手続きは遺言の有効性を判断するのではなく、「このような遺言の内容になっています」ということを証明するだけの手続きなので、検認を受けた遺言でも無効となって使えない場合があるからです。遺言に書かれている内容が有効であるかは、また別に裁判を行って、「この遺言が有効だ」という判断をもらう必要があります。

自筆証書遺言はいつでも気軽に作ることができるのですが、いざ相続する場面になるとこのように手間も期間もかかりとても大変ですし、「この遺言書は無理やり書かされたものだ」「このときは呆けていた」などと相続人が揉めてしまう可能性もあるのです。

7.自筆証書遺言の手続きは大変!具体的な事例とは

(1)財産に不動産がある場合

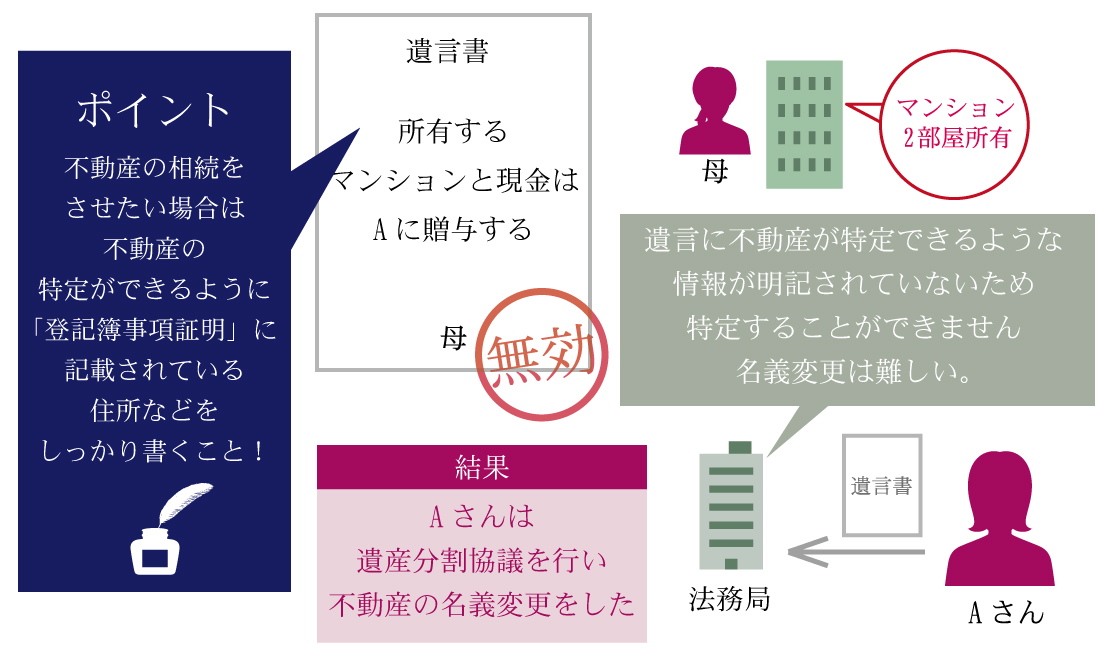

母親がなくなったAさんがいたとしましょう。

Aさんの母親は生前、自筆証書遺言を残していたので、Aさんは家庭裁判所の検認手続きを経て遺言の内容を確認しました。

遺言の中身は「所有するマンションと現金はAさんに贈与する」という内容だったのですが、ここでトラブルが発生してしまいます。実は母親はマンションを2部屋所有していたのです。

Aさんが法務局に確認しましたが、その返答は「遺言に不動産が特定できるような情報が明記されていないため、特定することができません。そのため遺言による名義変更は難しいでしょう」というものでした。要するに、Aさんの母親が残した遺言は無効だということです。

Aさんは最終的に、ほかの法定相続人を交えて遺産分割協議を行い、不動産の名義変更をしましたが、全相続人の実印や印鑑証明書を集めるのにとても苦労しました

被相続人の方は亡くなってしまえば、もちろん相続人がどのような手続きを踏むことになるかは分かりません。せっかく家族のために残した遺言でも、書き方によっては返って家族の負担になってしまう可能性があります。自筆で遺言を書く際に不動産を相続させるのであれば、必ず不動産が特定できるような書き方をするようにしましょう。

ベストなのは、登記簿事項証明書に書かれている住所(所在、地番、地名、地積、家屋番号など)を遺言にしっかり書くことです。不安な方は、税理士などの専門家に相談して遺言を書くのがおすすめです。

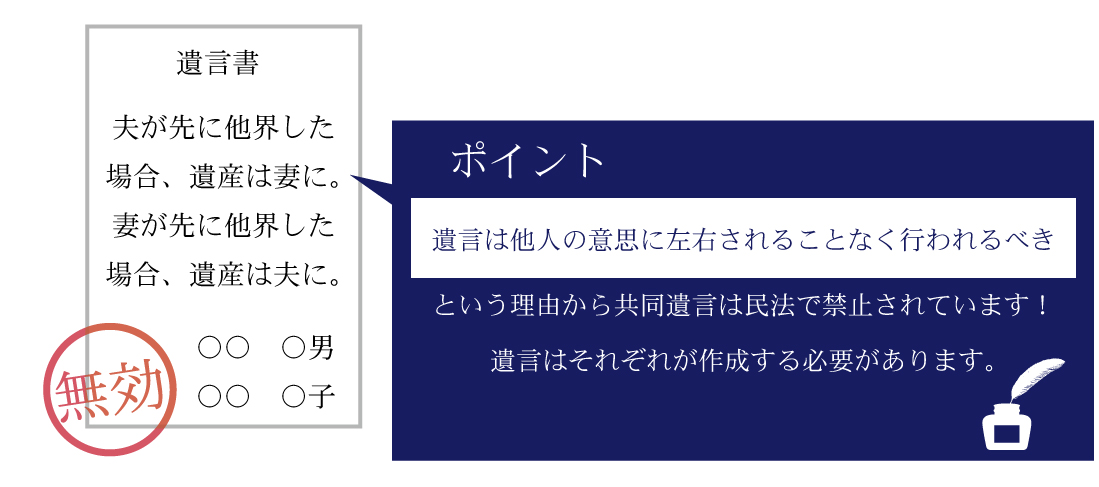

(2)夫婦で書いた遺言書はどうなる?

次は、夫を亡くしたBさんのケースです。Bさんは夫の生前、2人で一緒に「夫が先に他界した場合は遺産を妻に相続させ、反対に妻が先に他界した場合は妻の財産を夫に相続させる」といった内容の遺言を連名で作っていました。しかし、残念ながらこの遺言は無効です。

その理由としては、今回のような共同遺言は「遺言は他人の意思に左右されることなく行われるべき」などといった理由から民法で禁止されているからです。結局Bさんは2人で作った遺言ではなく、ほかの相続人から遺産分割協議書に実印をもらう方法で手続きを進めました。このように、遺言にはさまざまな禁止事項などがあるため、自筆証書遺言で財産相続を行うのはトラブルが後を絶たないのです。

8.自筆証書遺言・秘密証書遺言を勝手に開封するのはNG!

「遺言書」と書かれていたり、封をしていたりなどと、ぱっと見て遺言であると分かっておきながら勝手に中身を開けて確認してしまうと、遺言は無効にはなりませんが開封した人に5万円の過料という罰則があります。

自筆証書遺言は人によって書き方はもちろん、封をするか、封筒に入れるかなど様式もさまざまなので、封をしない人や封筒にも入れない人もいるでしょう。そのため、遺言と思われる見た目のものは遺言だと思い、家庭裁判所で検認の手続きをしてから確認するようにしましょう。

万が一、遺言を一番初めに見つけた人が勝手に中身を確認して、自分に不利益な内容だと思って遺言を捨ててしまうなどの行動をとってしまえば、その人は財産を一切受け取ることができない「相続欠格者」になってしまいます。

9.遺言執行者とは?どのように選ばれる?

遺言の中身を確認するときは、遺言の内容を実現するためにいろいろな手続きなどを行う「遺言執行者」が指名されているかもチェックすることが大切です。

遺言執行者は、未成年や認知症の方以外で被相続者が指名した人であれば、誰でもなることができますが、必ず遺言の中に書かれているとは限らないものです。

公正証書遺言であれば、指名する遺言執行人について書かれていることが一般的ですが、一方で自筆証書遺言の場合は、書いていないケースが多いのです。不動産の名義変更といった手続きは遺言執行者がいなくても行うことができますが、金融機関の手続きの中には、預金などの解約手続きに応じてくれない場合もあります。

検認を受けた自筆証書遺言でも、相続人全員の実印と印鑑証明を求める金融機関も増えてきていますし、それをスムーズに進めるためにも遺言執行者の選任をしなければならない場面が増えています。もし遺言に遺言執行者の記載がなければ、家庭裁判所に選任の申し立てをして、選んでもらうことになります。また、遺言執行者は親族などだけではなく、弁護士などの専門家に依頼することももちろん可能です。

10.執行者を選任すると手続きが楽!

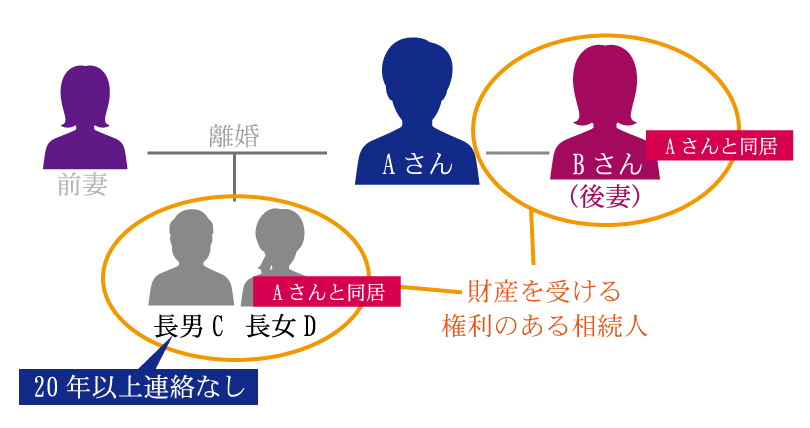

例えば、離婚歴のある夫(Aさん)を亡くした後妻Bさんの場合。

Aさんの財産を受け取る権利のある相続人は、Bさんと、Aさんが前妻との間に設けた長男Cさんと長女Dさんの合計3人です。この当時、Bさんと長女Dさんが同居し、長男Cさんとは20年以上連絡がない状態でした。

Aさんは自筆証書遺言を残していたため、裁判所の検認手続きを終えて中身を確認すると、「土地と建物はBとDに2分の1ずつ譲渡する」というCさんに相続がない内容でした。

この遺言をめぐっては3つ問題があります。

1つ目は、音信不通である長男Cさんの署名押印も必要だということです。実は自筆証書遺言の場合、手続き上はほかの相続人の署名押印が必要となることがあります。そのため、いくら音信普通だからといってもCさんの署名は必要なので、この場合は司法書士の連絡で署名押印をしてもらうことができました。

2つ目は、財産を「相続させる」ではなく「譲渡する」と書いてあることです。これでは相続なのか遺言による遺贈なのか判断がつきにくくなってしまいます。

3つ目は遺言執行者を決めていなかったため、Bさんは家庭裁判所に選任してもらわなければならなかったという点です。

このように、自筆証書遺言では書き方次第では遺族に手間や負担をかけてしまう可能性があります。一方で公正証書遺言では、遺言に記載されていない相続人から署名押印をもらう必要はありませんし、手続きを簡略化することも可能なので、相続人の負担を大幅に減らすことができます。

遺言執行者は選任すべき?遺言執行者が必要な場合と解任の方法について

遺言執行者になったら何をするの?遺言執行者のお仕事を説明します!

11.遺言をスムーズに実現させる方法とは

自筆証書遺言は遺族がさまざまな手続きをしなければならず、相当の負担となるケースもありますが、実はスムーズにする方法があるのです。

例えば、兄弟がたくさんいる夫Aさんを亡くしたBさんという方がいたとします。

AさんとBさんの間には子どもはいませんでしたが、Aさんには兄弟がたくさんいるため、その甥や姪を含めると財産の相続人は合計7人になりました。

生前、Aさんは「全財産を妻Bさんに相続する」という自筆証書遺言を書いていたため、家庭裁判所で検認手続きをする必要があります。

検認を終えたら、銀行の解約手続きや不動産の登記の申請を行うことができるのです。Aさんの財産は主に銀行預金と住宅不動産でしたが、厄介なことに利用していた銀行も都市銀行から地方銀行まで複数あり、解約書類もまちまちだったのです。銀行は、今回のように遺言があっても、相続人すべての署名押印がないと手続きできないのが一般的なので、通常であればBさんは相続人の署名を得なければならないのですが、実はここで手続きが簡単になる魔法の方法があるのです。

それは遺言を検認した後に、遺言執行者を家庭裁判所に申し立てるという方法です。

この事例では、遺言には遺言執行者の指定がなかったため、検認後にBさんが遺言執行者になる申し立てをし、審判を受けたのです。この審判書があるおかげで、BさんはAさんの兄弟に依頼することなく、自分の署名押印だけで手続きを終えることができたのです。

12.遺留分の減殺請求って何?

もし遺言で「お前には一切財産を与えない」などと書かれていたとしても、相続人であれば財産をもらえる権利があることを知っていますか。

それは法律で最低限の保障を守られた相続人の権利「遺留分」というものです。遺留分を主張できるのは、被相続者の両親、妻、夫、子どもで、兄弟や姉妹はできません。

また主張できる期間は、自身が相続人だということと、遺言に遺留分が保障されていないことを知ってから1年以内です。もし全く知らない場合でも、相続が開始してから10年経過してしまえば請求することはできなくなってしまいます。

この遺留分は相続人が必ず主張しなければならないというものではなく、主張するかしないかは相続人の意志で自由に決めることができます。申し立ての仕方は、家庭裁判所などにする必要はなく、先方に意思を伝えるだけで十分です。意思表示は直接会っても電話をかけてでもいいですし、会ってもらえない場合や証拠を残したいというときには内容証明郵便で送るというのもひとつの手段です。

証拠が残るので、内容証明郵便による意思表示を行った人はたくさんいます。この遺留分は、例え介護など身の回りの世話をしていなくても、全然連絡を取っておらず、会っていなくても請求できる権利です。遺留分請求があると、裁判が開かれて判断されるケースがほとんどです。もし遺言を作る際に、遺留分請求をしそうな相続人がいる場合は、自分の死後に相続人が揉めないよう、前もってその辺を考慮した遺言書を作っておくべきでしょう。もし反対に、遺言に書かれている財産をもらうのは気が引けて辞退したいという人の場合は、相続人全員の同意があれば相続辛味を引くこともできます。

13.遺言を残す際は公正証書遺言に

今回の記事で、公正証書遺言にするメリットが伝わったのではないでしょうか。自筆証書遺言は自分の好きなときに、かつ周囲に内容を秘密にして書くことができるのでとても気軽ですが、その分、自分の死後に相続人の負担やトラブルを招いてしまう可能性もあります。そうならないためにも、遺言を残すのであればぜひ公正証書遺言で作成しましょう。

14.特別方式遺言についても覚えておきましょう

特別方式遺言書はとは、命の危機が迫っており、緊急の状態で作成する遺言書を言います。一般的な普通方式遺言との大きな違いは「遺言書を作成するまでにかかる時間」です。

この特別方式遺言には「危急時遺言」が2種類、「隔絶地遺言」が2種類の計4種類です。

遺言を作成する状況等によって遺言の種類が異なります。危急時遺言の場合には本人が作成することが出来ない状況も考えられるため、家庭裁判所での確認が必要です。(検認とは異なります。)

隔絶地の場合には本人が作成する必要があるので家庭裁判所による確認は不要です。どちらも遺言執行に際しては家庭裁判所の検認が必要になります。

まとめ

遺言には様々な種類があります。作成する遺言の種類によっては、家庭裁判所による検認手続が必要になります。また、書き方などを間違えてしまうと、遺言としての効力が発揮出来ないという可能性も考えられます。相続をスムーズに進めるために遺言を作成するはずが、トラブルになってしまっては元も子もありません。遺言を作成する場合には、費用はかかってしまいますが間違いのない「公正証書遺言書」をオススメします。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

公正証書遺言の作成ならチェスターにお任せ下さい

「遺言があれば、相続発生後の多くの争いを防ぐことができます。

さらに、相続発生後の手続きもスムーズに進めることができ残された方の負担が大幅に軽減されます。

チェスターグループでお客様の大切な遺言作成のサポートをお手伝いさせて下さい。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

相続法務編