遺言信託とは?メリット・デメリット、費用と流れもわかりやすく解説

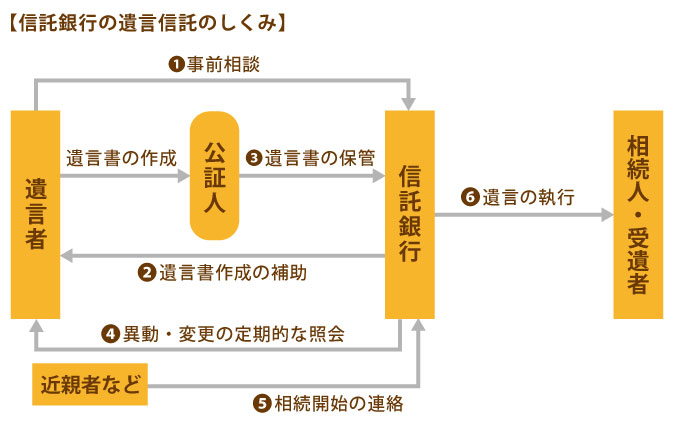

遺言信託とは、公正証書遺言の作成から遺言執行まで、信託銀行などの金融機関がトータルでサポートしてくれるサービスのことです。

銀行が管理してくれるなら安心…というイメージがあり、資産運用などの相談もしたい富裕層の方にはメリットがあります。

しかし、遺言信託は費用や手数料が高額で、どのようなケースでも対応してくれる訳ではありません。一般のご家庭の方は、専門家への依頼を検討された方が良いでしょう。

この記事では、遺言信託の流れや費用はもちろん、利用するメリットやデメリットについてまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

この記事の目次 [表示]

1.遺言信託とは?その意味をわかりやすく解説

遺言信託(読み方:ゆいごんしんたく)とは、信託銀行などの金融機関が、遺言書の作成から遺言執行まで、トータルでサポートしてくれるサービスのことを指します。

具体的には、遺言内容のアドバイスや公正証書遺言の作成サポート、公正証書遺言の保管・定期的な見直しを提案した上で、相続発生後は遺言執行者として相続手続きもしてくれます。

遺言信託には、信託法などの法律で規定されている「遺言による信託」を指す場合もあります(詳細は後述します)。

しかし、遺言信託という言葉は、「金融機関が提供しているサービス」という意味を指すのが一般的です。

1-1.遺言信託の利用者は年々増加している

一般社団法人信託協会「信託統計便覧(遺言関連業務取扱状況)」によると、信託銀行等における遺言書の保管・執行業務の合計件数は以下のとおりとされています。

【引用:一般社団法人信託協会「信託統計便覧(遺言関連業務取扱状況)」】

遺言信託を利用する人は毎年約1万件ずつ増加しており、この10年で件数が2倍以上になっています。

遺言信託の利用件数は着実に増加しており、相続対策として遺言信託を活用する人が増えているといえるでしょう。

2.金融機関による遺言信託の流れ

信託銀行などの金融機関が提供している遺言信託を利用した場合の、一般的な流れは以下のとおりです。

ただし、遺言信託の契約内容によって、どこまで手続きを委任するのかなどが異なります。詳細は必ず信託銀行に確認してください。

2-1.事前の相談

遺言書の作成に向け、遺言者(遺言を残す人)と信託銀行が事前の相談を行います。

遺言者から受けた相談内容を踏まえて検討を行い、注意点や遺言内容についてのアドバイスや提案をしてくれます。

なお、遺言信託を利用する場合、信託銀行などの金融機関を遺言執行者に指定する旨を記載します。

遺言執行者に指定された金融機関は、遺言の執行に必要な相続手続きを単独で実施できるようになります。

遺言執行者について、詳しくは「遺言執行者とは?権限や報酬・選任が必要なケースを解説」をご覧ください。

2-2.公正証書遺言の作成サポート

信託銀行が遺言書の文案を作成して遺言者本人が確認し、最終的な遺言内容を決定したら、遺言書を作成します。

遺言書の形式には「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」などの種類がありますが、遺言信託では「公正証書遺言」を作成するのが一般的です。

公正証書遺言とは、公証役場において、公証人が遺言者と証人2名の前で作成する遺言書のことです。

なお、公正証書遺言作成の際には証人が2人以上必要になりますが、信託銀行の職員が証人を引き受けることもあります。

詳細は「公正証書遺言とは?法的効力・作成方法・費用・必要書類を解説」をご覧ください。

2-3.遺言信託の契約締結

公正証書遺言が作成されたら、信託銀行と遺言信託契約を締結します。この際に、以下のような必要書類の提出を求められます。

公正証書遺言には原本・正本・謄本の3種類の書面があり、信託銀行で保管してもらうのは正本です。原本は公証役場で保管され、謄本は遺言者が保管します。

なお、遺言信託契約を締結する際には、遺言者が亡くなったときに信託銀行に連絡する死亡通知人も指定しておきます。

2-4.異動・変更の定期的な照会

公正証書遺言の内容に関連する事項に変更がないか、信託銀行から遺言者に、定期的に異動・変更の定期的な照会が行われます。

公正証書遺言を一度作成すれば、ずっとそのままでいいとは限りません。

財産内容や家族関係の状況が変われば、公正証書遺言を作り直したほうがいい場合があります。

相続人や受遺者が亡くなった場合や、誰に遺産を渡すのか考え方が変わった場合など、遺言の内容に影響する事項に変更があれば、速やかに信託銀行に相談しましょう。

2-5.相続開始の連絡と遺言の執行

遺言者が亡くなったら、死亡通知人として登録された人や近親者などが、遺言信託を依頼した信託銀行に連絡をします。

信託銀行は遺言書で定められた事項を実現するために、遺言執行者として相続手続きを行います。

具体的には、公正証書遺言の内容を相続人等に開示し、相続財産の調査などを行います。

その後、相続財産の名義や解約手続きなどを行い、必要があれば相続税申告のアドバイスなども受けられます。

遺産相続に係る手続きが完了したら、信託銀行による遺言信託の業務が終了します。

3.遺言信託を利用する際にかかる費用とタイミング

遺言信託を利用する場合、主に以下の4つのタイミングで信託銀行へ支払う手数料などの費用が発生します。

信託銀行によって手数料の金額が異なり、料金体系が異なる複数のプランを用意していますが、いずれの場合も総額100万円以上の手数料が発生します。

遺言信託の契約締結前に、必ず費用の詳細を確認しましょう。

3-1.基本手数料

遺言信託における基本手数料とは、遺言信託契約の締結時に支払う手数料のことです。

金融機関やプランによって異なりますが、遺言信託の基本手数料は30~150万円が目安です。

なお、公証役場に支払う公正証書遺言の作成手数料(公証人手数料)や、必要書類の取得費用は含まれていませんので、別途数万円~十数万円の費用がかかります。

3-2.遺言書保管料

遺言書保管料とは、信託銀行が遺言書を保管している間に発生し続ける費用のことです。

契約するプランによって異なりますが、年間6,600円とされることが一般的です。

なお、信託銀行のプレミアムサービスなどの加入者は、無料となることもあります。

3-3.遺言書の変更手数料

遺言書の変更手数料とは、すでに作成した公正証書遺言の内容を変更する際に発生する手数料のことです。

契約するプランによって異なりますが、1回55,000円とされることが一般的です。

なお、公証役場に支払う公正証書遺言の作成手数料や、必要書類の取得費用は含まれていませんので、別途数万円~十数万円の費用がかかります。

3-4.遺言執行報酬

遺言執行報酬とは、信託銀行が遺言執行を行う際の報酬のことです。

遺産の額に応じた料率を用いて計算することとなっており、遺産の額が大きくなるほど低い料率が適用されます。

遺言執行報酬については、「最低執行報酬(30~110万円)」が定められていることがほとんどですので、遺言書作成時よりも実際の遺産額が低くなっていても、確実に支払いは発生します。

なお、信託銀行に払う遺言執行報酬とは別に、以下のような費用も別途発生します。

- 相続税申告に係る税理士報酬

- 相続登記に係る司法書士報酬

- 戸籍謄本など必要書類の取得費用

- 鑑定評価の手数料

- 不動産売却の手数料

4.遺言信託を利用する5つのメリット

遺言信託を利用すると、以下のようなメリットがあります。

それでは詳しく確認していきましょう。

4-1.遺言書作成のアドバイスが受けられる

遺言信託を利用する1つ目のメリットは、遺言書の作成に関するアドバイスが受けられることです。

信託銀行の担当者は弁護士や司法書士ではありませんが、日々遺言に関する相談を受けている、遺言書のエキスパートです。

また、遺言信託では公正証書遺言を作成するため、書き方や形式の不備により法的効力が無効になることもありません。

遺言信託を利用すれば、遺言作成に際してアドバイスが受けられるので、法的に有効な遺言を確実に作成できます。

4-2.公正証書遺言を保管してくれる

遺言信託を利用する2つ目のメリットは、信託銀行が公正証書遺言の正本を保管してくれることです。

公正証書遺言を作成しても、相続発生後に自動的に公証役場から相続人らに通知してもらえる訳ではありません。

相続人らが自宅で公正証書遺言を見つけられず、公証役場で検索システムも使わなかった場合は、せっかく公正証書遺言を残しても実行されない恐れがあります。

遺言内容を確実に実行してもらうためには、相続に関して利害関係を持たない第三者に託すことが有効な方法といえます。

4-3.遺言執行者に指定できる

遺言信託を利用する3つ目のメリットは、契約した信託銀行などを遺言執行者に指定できることです。

遺言執行者に相続人や受遺者を指定した場合、戸籍謄本など多くの書類を揃える必要があり、一般の方にとってはかなりの負担になります。

遺言執行者に信託銀行を指定すれば、大変な相続手続きを任せることができ、相続人や受遺者の負担を軽減できます。

4-4.長期的なサポートが期待できる

遺言信託を利用する4つ目のメリットは、長期的なサポートが期待できることです。

遺言書の作成や執行は、弁護士や司法書士などに相談・依頼をすることも可能です。

しかし個人事務所に依頼すると、遺言者が亡くなる前に事務所を廃業したり、専門家が亡くなったりする恐れも、ないとはいえません。

一方で信託銀行の場合は、遺言書の保管や執行などの業務に組織として対応するため、担当者が変わることはあっても、業務が途切れることはありません。

実行までに何年もかかる可能性がある遺言だからこそ、長期的なサポートが必要です。

4-5.資産運用のアドバイスを受けられる

遺言信託を利用する5つ目のメリットは、資産運用のアドバイスを受けられることです。

土地の有効活用や資産の組み換えなど、手数料がかかっても手厚いサポートを受けられるのは魅力的です。

ただし、進められるままに資産の組み換えを行うと、資産が目減りする可能性もありますので、よく検討してから資産運用を行いましょう。

5.遺言信託を利用する6つのデメリット

遺言信託を利用すると、以下のようなデメリットがあります。

それでは、詳しく確認していきましょう。

5-1.支払う費用や手数料が高額

遺言信託を利用する1つ目のデメリットは、費用・手数料が高額であることです。

遺言信託ではトータルで100万円以上の手数料を支払うのが一般的ですが、これは司法書士や弁護士などの専門家に作成サポートや遺言執行者への就任を依頼するよりもはるかに高額です。

遺言信託の費用をめぐって後でトラブルにならないように、利用する際には費用の総額を事前によく確認しましょう。

5-2.財産に関する内容以外は引き受けられない

遺言信託を利用する2つ目のデメリットは、「財産に関する内容」以外は引き受けられないことです。

これは、信託銀行などの金融機関が、信託業務としてできる業務の範囲は、法律で「財産に関する遺言の執行」と定められているためです(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条1項4号)。

そのため、以下のような「相続人の身分に関する事項」を遺言で定めたい場合は、弁護士や司法書士などに遺言執行者への就任を依頼する必要があります。

- 遺言によって父親が非嫡出子(婚外子)を認知する「遺言認知」

- 未成年者である相続人の「未成年後見人」の指定

- 特定の人を相続人から除外する「相続人の廃除」やその取消し

詳しくは「遺言書でできること」をご覧ください。

5-3.相続トラブルに発展しそう・した場合は引き受けてもらえない

遺言信託を利用する3つ目のデメリットは、遺言書を作成する段階で、家族間にトラブルがあり訴訟などを抱えている、あるいは訴訟になる可能性が高いと見込まれる場合などは、遺言信託を申し込んでも引き受けてもらえないことです。

これは、信託銀行が報酬を得て訴訟対応を行うと、弁護士法第72条「非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止」に抵触する可能性があるためです。

仮に、遺言信託契約を締結した時点では問題がなくても、実際に相続が起きたときに相続人の間でトラブルが起きていた場合には、信託銀行が遺言執行者に就任できないケースも考えられます。

5-4.希望通りの遺言内容にならないことがある

遺言信託を利用する4つ目のデメリットは、遺言者が希望する内容であっても、将来的にトラブルになる可能性がある内容だと信託銀行が認めてくれないことがあることです。

例えば、子が2人いる父の遺言で、「長男に全遺産の渡す(次男の遺産相続はゼロ)」といった、遺留分に配慮しない遺言内容を希望するとします。

遺留分を侵害している内容でも、法的に無効にはなりませんが、将来的に遺留分侵害額請求という訴訟に発展する可能性があります。

仮に、遺言者と相続人全員が合意していても、信託銀行としては万が一トラブルになった場合のことを考えて、遺言書の作成を断られる可能性があります。

5-5.相続人全員が合意しても遺言と異なる遺産分割が困難になる

遺言信託を利用する5つ目のデメリットは、相続人全員が合意しても、遺言と異なる遺産分割が困難になることです。

特定の相続財産を特定の相続人に相続させる旨の遺言がある場合、原則として、その遺言の指定に沿って遺産分割が行われますが、相続人全員が合意した場合、遺産分割協議による遺産分割は可能です。

ただし、信託銀行など遺言執行者が指定されている遺言においては、相続人は遺言執行者の同意又は追認なくして、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができないことから、相続人全員が合意しても遺言と異なる遺産分割は困難となります。

5-6.相続税の申告は代行できない

遺言信託を利用する6つ目のデメリットは、相続税の申告手続きは代行してもらえないことです。

信託銀行が遺言執行者として行う業務とは、遺言の執行に必要な相続手続きです。

相続税の申告はあくまで相続人固有の義務であり、遺言執行者の権限には含まれません。

もし、相続税の申告の代理業務を税理士以外の者が行えば、税理士法違反となります(税理士法第52条)。

遺言信託を依頼した銀行が、税理士の紹介をしてくれることもありますが、その税理士との契約は相続人との間で直接行われるものであり、遺言信託報酬とは別に、税理士費用はかかります。

6.遺言信託でトラブルが起きる可能性もある

遺言信託をうまく活用すれば、長期的なサポートを受けられるなど多くのメリットがありますが、逆に、遺言信託が原因でトラブルになる場合もあります。

この章でご紹介するようなトラブルを防止するには、遺言信託契約の内容をよく確認するとともに、将来相続人になるご家族の理解を得ておくことがポイントです。

6-1.遺言執行の報酬をめぐるトラブル

遺言信託に支払う多額の費用がかかることを相続人が知らず、信託銀行との間でトラブルになる場合があります。

遺言執行の際、すでに遺言者は亡くなっているため、相続人らが費用の支払いなどを行います。しかし、財産が減ることに相続人が納得せず、トラブルになる場合があります。

そのため、遺言信託契約を締結する時点で、相続人にもよく説明しておく必要があります。遺言の付言事項などとして説明を記載しておくのもよいでしょう。

詳しくは「遺言書の付言事項とは-記載すべき内容や書かないほうがよい文の具体例も」をご覧ください。

6-2.解約をめぐるトラブル

遺言信託の利用をやめる場合、解約に伴う手数料がかかる場合があります。

金融機関によっては解約手数料がかからない場合もありますが、一般的には約20万円の解約手数料がかかります。

遺言信託契約を結ぶ際には、解約手数料についてもよく確認し、途中で解約することにならないように、内容をよく理解した上で契約を結ぶようにしましょう。

7.遺言信託がおすすめな人・必要な人

遺言信託にはメリット・デメリットがあるため、遺言信託を利用したほうが良い人もいれば、そうでない人もいます。

一般的に、遺言信託の利用をおすすめできる人は、以下のすべてを満たす人です。

- まとまった資産がある

- 遺言の作成から執行まで手続きを1か所で済ませたい

- 相続トラブルに発展する可能性が極めて低い

ただし、「選択肢は遺言信託のみ」という訳ではありません。専門家への依頼も検討しましょう。

7-1.まとまった資産がある

遺言信託の利用をおすすめできるのは、まとまった資産がある人です。

遺言信託を依頼するには、ある程度の費用がかかるので、費用を払っても家族に渡すだけの財産が残ることが前提になります。

また金融資産が多く、いくつもの金融機関に口座を持っていたり、複数の不動産を所有していたりするなど、大量かつ複雑な資産構成の場合は、相続開始後の手続きに手間がかかります。

遺言信託を利用して信託銀行に相続手続きを任せれば、相続人の負担を軽減できます。

7-2.遺言の作成から執行まで手続きを1か所で済ませたい

遺言信託の利用をおすすめできるのは、遺言書の作成から執行までの手続きを1箇所で済ませたい人です。

遺言書の作成では被相続人が専門家を探し、相続後の手続きでは相続人が専門家を探すと、それぞれ手間も時間もかかってしまいます。

遺言信託を取り扱う信託銀行によっては、司法書士や税理士などの士業者を必要に応じて紹介してくれる場合もあり、相続人が自分で探す手間がかかりません。

7-3.相続トラブルに発展する可能性が低い

遺言信託の利用をおすすめできるのは、相続トラブルに発展する可能性が低い人です。

家族間での相続トラブルに発展するリスクが高そうな場合は、遺言信託の申込みをしても一般的に信託銀行は引き受けてくれません。

相続トラブルに発展する可能性がある場合は、訴訟対応も任せられるよう、弁護士に公正証書遺言の作成サポートや遺言執行者への就任を依頼するのがベターでしょう。

8.遺言信託よりも専門家への依頼がおすすめ

遺言信託はそもそもの費用が高額なため、専門家に「遺言書の作成サポート」と「遺言執行者への就任」の依頼をされることをおすすめします。

遺言信託の費用や手数料はあくまで「コーディネート代」であり、相続登記や相続税申告などは別途報酬が発生します。

最初から専門家に依頼をしておけば、費用を抑えることができますし、依頼できる内容か否かと悩む必要もありません。

公正証書遺言の作成サポートや、遺言執行者への就任を依頼できる専門家は、弁護士・司法書士・行政書士などの士業です。目的に合った適切な専門家を選びましょう。

詳しくは「相続のサポートはどの専門家に依頼すべき?税理士?司法書士?」や「相続手続きの代行は誰に依頼する?【プロが解説】選び方と費用の相場」をご覧ください。

8-1.弁護士への依頼がおすすめなケース

弁護士への依頼がおすすめなのは、相続トラブルに発展する可能性があるケースや、遺言認知などを検討しているケースです。

トラブル対応の専門家である弁護士に依頼すれば、相続トラブルを回避するための対策の提案や、実際に相続トラブルが起きた場合の適切な対応を期待できます。

個人の弁護士事務所に依頼した場合は、担当弁護士が遺言者より先に亡くなると新たな依頼先を探す必要があります。

しかし組織的に運営されている弁護士法人であれば、法人として遺言執行まで担当してくれるので、担当者が変わることはあっても新たに弁護士を自分で探す手間はかかりません。

詳しくは「遺産相続の弁護士費用の相場!いつ誰が払う?払えない・トラブル時の対処法」をご覧ください。

8-2.司法書士への依頼がおすすめなケース

司法書士への依頼がおすすめなのは、相続財産に不動産(土地・建物)が含まれているケースです。

不動産は分割が難しく、誰が相続するかをめぐってトラブルの原因になることがあるので、司法書士に相談・依頼するのもひとつの方法です。

不動産相続で注意すべき点を踏まえて、相続トラブルを回避するための適切な内容で遺言を考えてもらえます。

司法書士に遺言執行者になってもらえば、土地や建物の名義変更の手続き(相続登記)まで、まとめて依頼できます。

詳しくは「相続の相談は司法書士にできる?業務の範囲、報酬の目安を解説」をご覧ください。

8-3.行政書士への依頼がおすすめなケース

行政書士への依頼がおすすめなのは、相続トラブルに発展する可能性が低く、遺言内容もすでに決まっているケースです。

相続財産に不動産が含まれておらず、相続人同士の関係性が比較的良い場合は、弁護士や司法書士のサポートは不要です。

書類作成のエキスパートである行政書士であれば、必要書類の収集や作成が可能で、弁護士や司法書士よりも報酬が安くなります。

中には税理士資格を有している行政書士もいるため、相続税対策を施した遺言書の作成サポートを受けられることもあります。

詳しくは「行政書士に依頼できる11の相続手続と費用相場-状況に適した専門家の選び方」をご覧ください。

9.行政書士法人チェスターの「公正証書遺言作成サポート」とは

行政書士法人チェスターは、年間500件以上の相続手続きのご依頼実績を誇る、相続手続きを専門とする行政書士事務所です。

チェスターグループに所属する税理士・弁護士・司法書士などの専門家と共に、あらゆる相続に関するご相談にワンストップで対応させていただきます。

行政書士法人チェスターでは、「公正証書遺言作成サポート」をご提供しております。

公正証書遺言の作成サポート報酬は一律22万円で、以下のような特徴があります。

遺言執行報酬については、不動産および非上場株式の評価額を、遺言執行報酬の算定価額から除外させていただきます。

遺言信託と比較すると、明瞭で良心的な価格設定であるといえるのではないでしょうか。

行政書士法人チェスターでは、初回面談は無料とさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。

>>【チェスター公式】公正証書遺言作成サポート

10.遺言信託と類似した用語・サービスとの違い

遺言信託は、一般的に信託銀行などの金融機関が提供する、公正証書遺言の作成から遺言執行までのサポートをしてくれるサービスのこと…とご紹介してきました。

しかし、「家族信託」や「遺言による信託」など、遺言信託と類似した用語もあるため、混同される方もいらっしゃるかと存じます。

この章では、遺言信託という言葉と類似した用語やサービスの違いについてまとめましたので、参考にしてください。

10-1.民事信託(家族信託)

民事信託とは、受託者が利益を得ることを目的とせずに、信託契約で定めた目的に従って、委託者の財産の管理・運用などを行うことです。

受託者になるのは信頼できる家族になるケースが多いことから、別名「家族信託」とも呼ばれています。

民事信託を設定するためには、委託者と受託者が「信託契約書」を取り交わすことが一般的で、これを「契約信託」と呼びます。

例えば、自分が認知症になって財産管理ができなくなった場合に備えて、家族の誰かを受託者として信託契約書を取り交わすならば、「民事信託(契約信託)」に該当します。

信託契約を締結する際には、遺言書では指定できない、二代先・三代先まで財産の承継先を指定することも可能です。

10-2.遺言による信託

遺言による信託とは、遺言書によって設定する民事信託(家族信託)のことです。

先ほどご紹介したとおり、民事信託を設定するのは契約信託によるものが一般的です。

しかし、遺言書に信託に必要な項目(受託財産・受益者・受託者など)を記入すれば、遺言者の死亡と同時に信託の法的効力が発生します。これを遺言による信託と呼びます。

例えば、子に知的障害などがあり、財産管理をするのが難しいとします。

このような場合に、遺言者が所有する不動坦を信託財産、子の成年後見人を受託者に、子を受益者にそれぞれ指定し、不動産の管理は受託にまかせ、そこから得られた収益は受益者の子が受け取れるようにする、といった設定ができます。

このような遺言による信託を設定しておけば、親が亡くなった後でも子が生活に困らずに済むというわけです。

詳しくは「これで円満解決!信託を活用する【遺言信託制度】」をご覧ください。

10-3.遺言代用信託

遺言代用信託とは、信託銀行に財産を信託して生存中は本人のために管理・運用してもらい、委託者・受益者である本人が亡くなると、事前に指定した受取人に財産が信託銀行から渡されるという内容のサービスです。

信託銀行に信託せず、銀行口座に預金していた場合は、遺産分割協議が終わるまで基本的に引き出せません。

しかし、財産の受取人として配偶者や子を指定すれば、本人の死亡後、すぐに受け取ることができます。

遺言代用信託と遺言信託はいずれも信託銀行が扱う商品ですが、遺言書の有無に違いがあります。

遺言代用信託では財産の受取人を信託契約で定めるため、遺言書を作成する必要はありません。

詳しくは「遺言代用信託の活用事例」をご覧ください。

11.遺言信託をはじめとした相続対策は専門家に相談を

遺言信託にはいくつかメリットがありますが、かかる費用が高すぎるというデメリットもあります。

さらに、財産に関係する内容以外は引き受けてもらえませんし、相続トラブルに発展した場合は遺言執行者に就任してくれないリスクもあります。

公正証書遺言の作成サポートや遺言執行者への就任は、弁護士・司法書士・行政書士などの専門家も可能です。

相続対策の検討では専門的な知識が必要になるので、客観的な立場から、将来の相続に備えたアドバイスをしてくれる専門家への相談をご検討ください。

11-1.行政書士法人チェスターにご相談を

行政書士法人チェスターは、年間500件以上の相続手続きのご依頼実績を誇る、相続手続きを専門とする行政書士法人です。

チェスターグループに所属する税理士・弁護士・司法書士などの専門家と共に、あらゆる相続に関するご相談にワンストップで対応可能です。

行政書士法人チェスターでは、初回面談は無料とさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。

>>【チェスター公式】公正証書遺言作成サポート

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

公正証書遺言の作成ならチェスターにお任せ下さい

「遺言があれば、相続発生後の多くの争いを防ぐことができます。

さらに、相続発生後の手続きもスムーズに進めることができ残された方の負担が大幅に軽減されます。

チェスターグループでお客様の大切な遺言作成のサポートをお手伝いさせて下さい。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

相続法務編