【相続登記の費用】司法書士報酬や自分で進めない方がいいケースを紹介

「相続登記にかかる費用はいくら?」

「自分で申請する?司法書士に依頼する?」

この記事をご覧のみなさんは、このようにお悩みではないでしょうか。

結論から申し上げると、相続登記にかかる費用は、相続する不動産の評価額や物件の数、依頼する司法書士の報酬によって大きく異なります。

不動産が所在している地区や条件によって費用相場も異なるため、10万円で収まるケースもあれば、100万円を超えるケースもあり、見当を付けるのが難しいと言えるでしょう。

この記事では、相続登記にかかる費用の内訳(必要経費と司法書士の報酬目安)についてご紹介しますので、みなさんのケースであればどの程度の費用相場になるのかをご確認ください。

相続登記の費用を誰が負担するのか、相続登記を自分で行うメリットとデメリット、司法書士に依頼すべきケースについても解説しますので、ぜひ参考にしてください。

※この記事は令和7年5月現在の法制度に基づいて解説を行います

この記事の目次 [表示]

1.相続登記とは?

相続登記とは、土地や建物などの不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産を取得した相続人等に名義変更する手続きのことです。

正式には、「相続による所有権移転登記」と呼ばれています。

相続登記の概要について、詳しくは「不動産の相続に必要な「相続登記」についての基本知識を徹底解説」をご覧ください。

1-1.相続登記をしないとどうなる?

後述するように相続登記は義務化されていますが、以前は相続登記の申請は義務化されておらず、申請期間なども設けられていませんでした。

相続登記の申請は費用が発生することから、相続によって不動産を取得しても申請手続きをしないケースもあり、所有者不明土地が増加していることが社会問題になっています。

ただ、相続登記の申請手続きをしないと、相続によって取得した土地や建物などの権利が守られません。

その結果、以下のようなデメリットがあります。

「相続登記は費用がかかるし面倒だから」と放置はせず、なるべく早い段階で相続登記の申請手続きを行いましょう。

相続登記を行わないデメリットについて、詳しくは「親の家の相続、何から始める?手続きの流れ・相続税の計算・節税策を徹底解説」をご覧ください。

1-2.相続登記は義務化されている

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されています。

相続または遺贈で不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由なく申請を怠れば、10万円以下の過料が科されることがあります。

また相続登記の義務化に伴い、以下のような環境整備策も導入されています。

- 簡易に申請義務を履行できるようにするため「相続人申告登記」を新設

- 申請費用(登録免許税)の負担軽減措置を拡充・延長

- 被相続人名義の不動産を把握しやすくするため「所有不動産記録証明制度」を新設(令和8年2月2日施行)

相続登記の義務化について、詳しくは「【相続登記の義務化】2024年4月施行!罰則・費用・対策まで完全網羅」でご紹介しています。

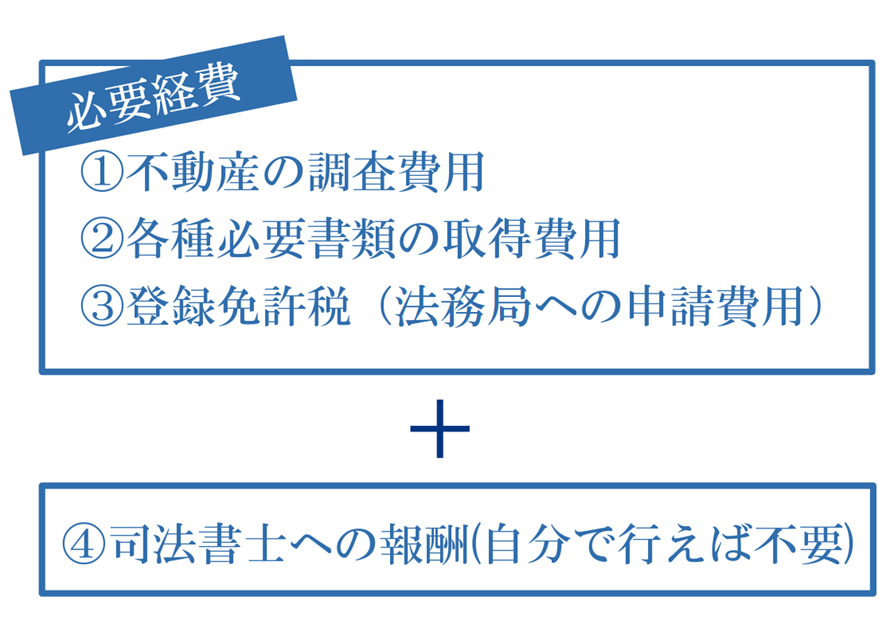

2.相続登記にかかる費用は「必要経費」と「司法書士への報酬」

相続登記にかかる費用は、「3つの必要経費」と「司法書士への報酬」の、合計4つに分類されます。

2-1.費用①不動産の調査費用

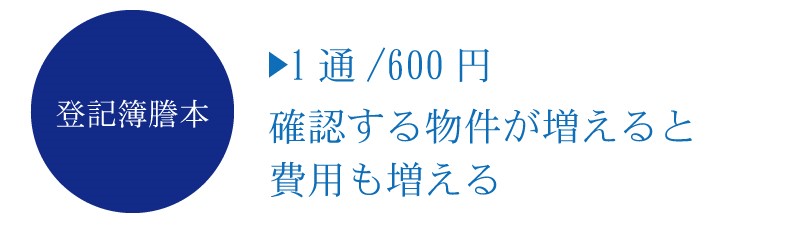

相続登記を申請する際、最新の「登記簿謄本(登記事項証明書)」の取り寄せが求められます。

これは相続する不動産の、抵当権や共有名義人の有無を確認するために必要となります。

また、相続登記の申請手続き終了後に、情報が不備なく登記簿に記されているかをチェックするため、登記簿謄本を再取得することとなります。

登記簿謄本の取得には1通600円程度の手数料がかかるので、相続する不動産1つあたり1,200円程度の調査費用が発生します。

なお、被相続人(亡くなった人)が複数の不動産を所有していた場合、相続する不動産を調査して確定させる必要があります。

被相続人名義の不動産を調査するためには、毎年市区町村役場から送られてくる固定資産税の納付書を確認します。

ただし、納付書が見つからない場合は、固定資産税評価証明書(1通300~400円)を取得したり、名寄帳(1通200~300円)の閲覧をしたりして確認する必要があります。

(令和8年2月2日に「所有不動産記録証明制度」が施行されると、不動産の調査が簡単になる可能性があります。)

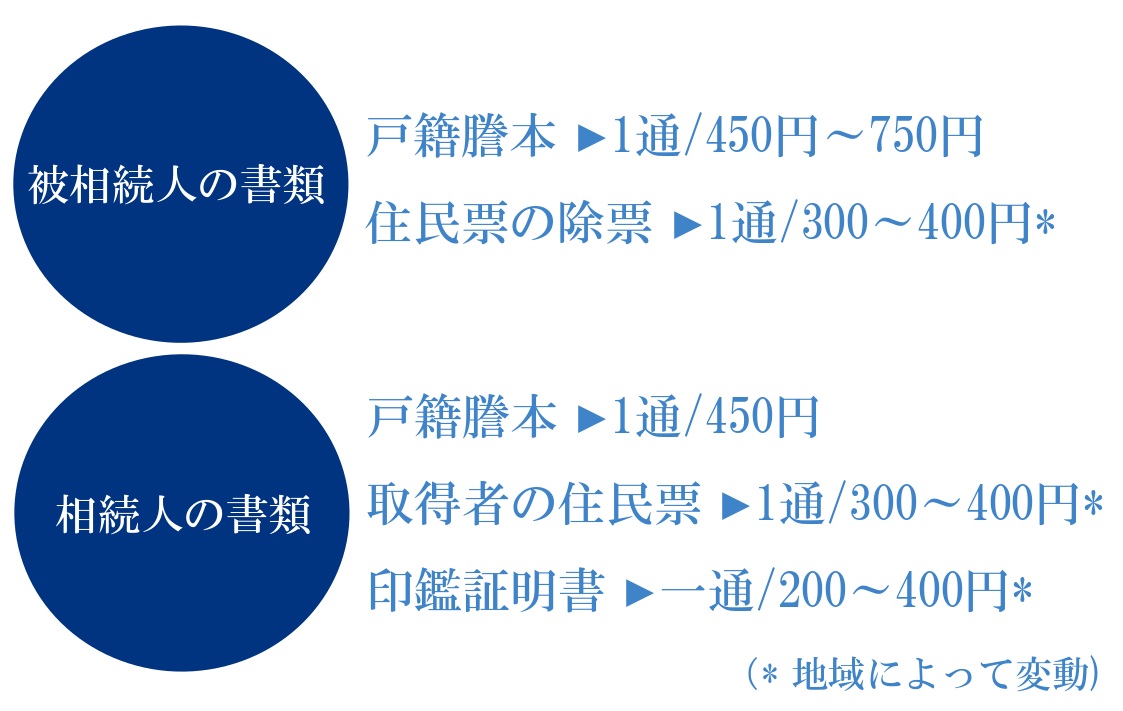

2-2.費用②各種必要書類の取得費用

相続登記の各種必要書類の取得費用として、5,000円~10,000円程度発生します。

この理由は、相続登記の申請時には被相続人や相続人に関する、様々な書類の提出が求められるためです。

必要書類の中で特に取得が大変なのが、被相続人の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本」です。

現在でも効力が継続している戸籍謄本であれば1通450円(窓口での取得の場合)ですが、結婚で籍が抜けていたり戸籍にいる人がすべて死亡していたりする除籍謄本や、戸籍法の改正などによって作り替えられる以前の改製原戸籍を記した原戸籍謄本であれば、1通750円となります。

被相続人が亡くなったことが記された最新の戸籍謄本のみを提出して「出生と死亡が証明できるのだから、これで問題ないじゃないか」と眉をひそめる方がいますが、必要になるのは戸籍法改正やコンピュータ化、結婚によって変更される前の戸籍、及び除籍も含めたすべての戸籍の謄本です。したがって、被相続人の分だけでも平均して5通程度は戸籍謄本が必要になることが一般的です。

なお、「遺言書」「法定相続分」「遺産分割協議」の、どのタイプの相続登記になるのかで、必要書類の内容が変動します。

相続登記のタイプ別による必要書類の内容については、詳しくは「相続登記の必要書類とは?取得の仕方・有効期限も一覧でわかりやすく紹介」をご覧ください。

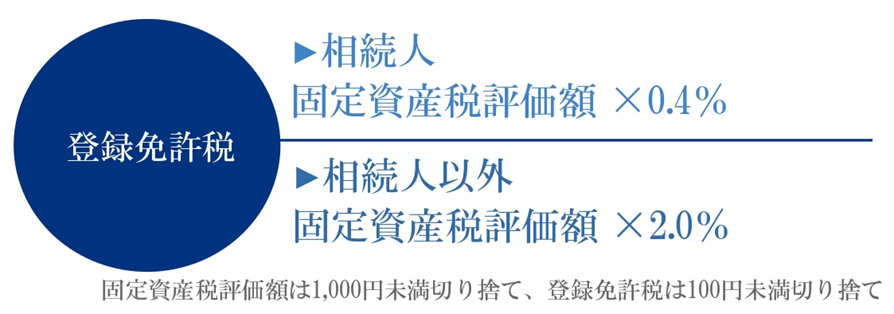

2-3.費用③登録免許税(法務局への申請費用)

登録免許税とは、相続登記に限定されず、不動産の権利が移動する際に支払わなければならない税金のことです。

インターネットバンキングで納付したり、収入印紙を貼付したりするなどして、相続登記を申請する時に法務局へ支払います。

登録免許税の税率は、権利が移動した要因に従って決定されます。

相続を要因とした移動の場合、相続人であれば固定資産税評価額の0.4%の税率となり、遺言書などによって遺贈により取得した人は、2.0%の税率となりますのでご注意ください。

よって「固定資産税評価額がいくらだったのか」「相続人が取得するのか否か」という部分で、相続登記の費用全体の算出に大きな違いが出ることとなります。

なお、「相続により土地を取得した人が相続登記をしないで死亡した場合」や、「価額が100万円以下の土地」の相続登記については、登録免許税が免税となります。この免税措置は、令和9年3月31日まで受けられます。

相続登記の登録免許税について、詳しくは「【相続登記の登録免許税】計算シミュレーション・免除措置も解説」をご覧ください。

2-4.費用④司法書士への報酬

相続登記の申請手続きを司法書士に依頼する場合は、司法書士への報酬が10万円程度発生します。

日本司法書士連合会が令和6年に行った「報酬アンケート」によると、相続登記の司法書士の報酬の平均値は約7万5,000円でした。

ただし、このアンケートは「土地1筆及び建物1棟で固定資産評価額の合計1,000万円の場合(法定相続人が3名でうち1名が単独相続)」とされており、相続人や不動産の数によって大きく左右されると注釈があります。

依頼する事務所によっては、不動産の筆数で費用が大きく変化したり、固定資産税評価額が高額になるにつれ費用も高くなったりといった、独自の報酬体系が準備されているケースもあります。

また相続登記の申請に係る必要書類の取り寄せの代行を依頼する場合や、他の相続財産を含む遺産分割協議書の作成を依頼する際は、別途費用が加算されます。

よって司法書士への報酬の相場は、相続登記する不動産1つあたり10万円程度と考えていただくと良いでしょう。

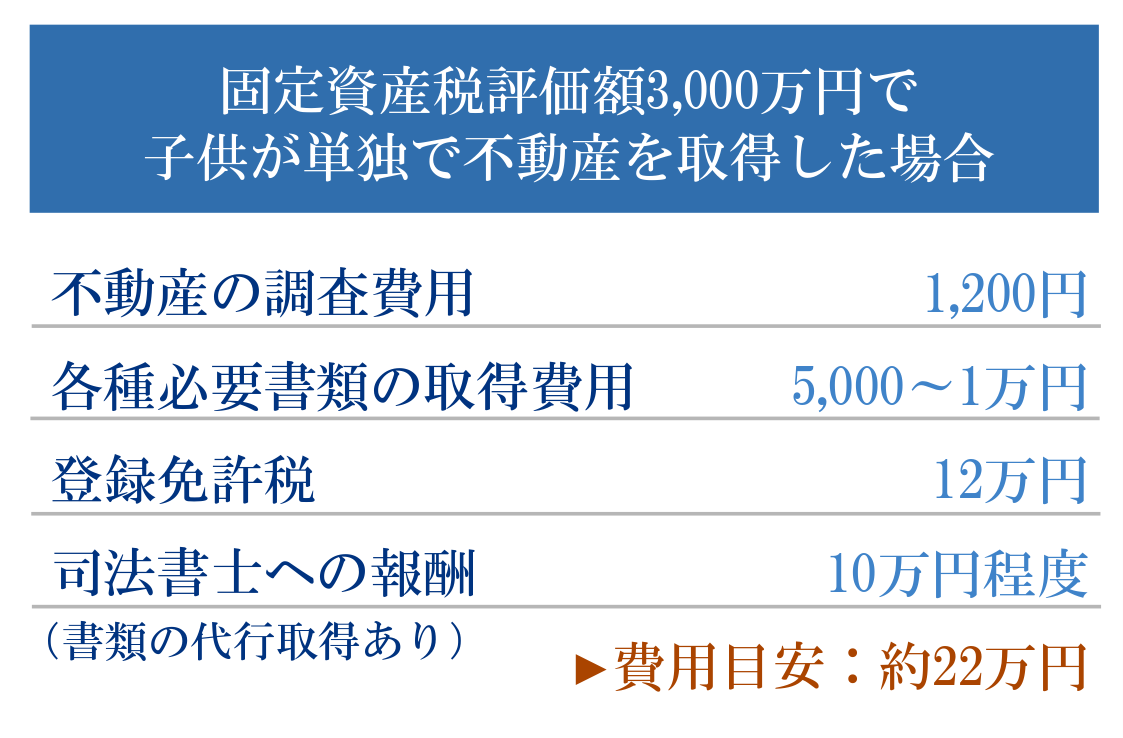

3.相続登記の費用相場を計算してみよう【実例あり】

相続登記の申請にかかる費用を、実例を元に計算してみましょう。

親が所有していた固定資産税評価額3,000万円の土地を子供が単独相続し、相続登記の申請を司法書士にサポートしてもらいながら手続きした場合の計算例を紹介します。

加えて消費税・送料・交通費といった細かな費用もかかりますから、これらを合算すると相続登記には25万円程度の費用が必要になる計算となります。

3-1.地域や条件が違えば費用相場も違う

先ほど紹介した計算例では、固定資産税評価額3,000万円の土地を対象にしましたが、取得する不動産の評価額によって登録免許税が変動し、さらに依頼する司法書士によっても報酬は変動します。

もし固定資産税評価額4,000万円の土地であれば、登録免許税分だけでも先ほどのシミュレーション例よりも、4万円以上費用が増えることになります。

こうした計算例からもわかる通り、相続登記に必要となる費用の相場には、不動産がどの地域にあるかという問題が強く影響します。

地価の高い東京や大阪にある不動産を相続した場合、相続登記の費用が10万円を下回ることはほとんどないでしょう。

逆に地価の低い地方都市なら、さらに安い金額で手続きできることもあります。

また複数の相続人がそれぞれ別の不動産を相続するようなケースでは、相続登記の申請の件数も多くなるので、司法書士へ支払う報酬も高くなる傾向にあるでしょう。

相続登記の費用は不動産が所在する地域や条件によって左右され、相場も変わります。

相続登記の費用を正確に知りたい場合は、司法書士に相談して見積もりを出してもらうと良いでしょう。

4.相続登記の費用は誰が負担する?

相続登記の費用を誰が負担するのかは、法律で定められていないため、相続人全員で話し合う必要があります。

一般的には、該当不動産を取得する相続人が、相続登記の費用を負担するケースがほとんどです。

ただし該当不動産を「どのような方法で遺産分割をするのか」によって、相続登記の費用を負担する相続人が変わってきます。

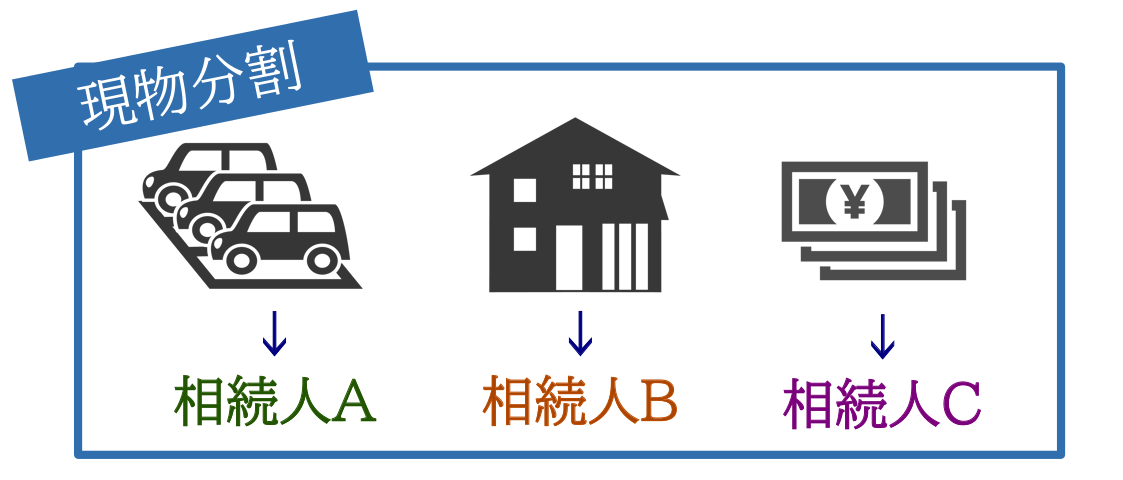

4-1.現物分割する場合

現物分割とは「土地は相続人Aが相続」「自宅は相続人Bが相続」「現預金は相続人Cが相続」というように、相続財産を現物のまま相続人同士で分割する遺産分割の方法です。

この場合、土地の相続登記の費用は相続人Aが負担し、自宅の相続登記の費用は相続人Bが負担するのが一般的です。

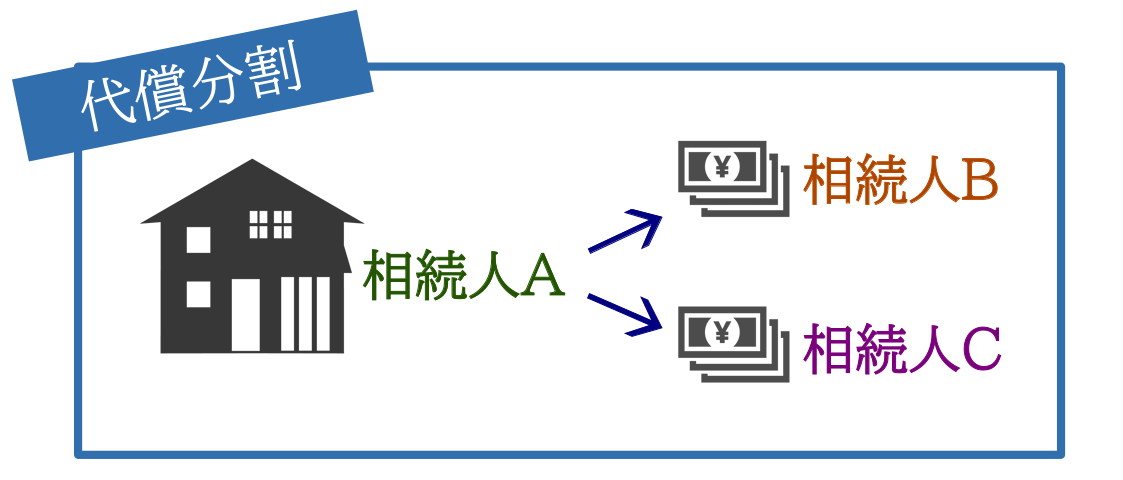

4-2.代償分割する場合

代償分割とは、相続分が多い相続人が、相続分が少ない相続人に対して、不足している相続分を現金で支払って補填する遺産分割の方法です。

例えば、相続人がABCの3人で、相続財産が「被相続人の自宅のみ(評価額3,000万円)」としましょう。

この場合、相続人Aが被相続人の自宅を取得すると、他の相続人の取得分が0円となってしまいますが、相続人Aが相続人Bと相続人Cに、それぞれ代償金1,000万円を支払うことで、相続分を均等にできます。

代償分割における相続登記の費用は、該当不動産を取得した相続人が負担するのが一般的です。

ただし代償金を支払う相続人の負担が大きくなりますので、代償金の金額や相続登記の費用を含め、相続人同士で納得いくまで話し合うことが大切です。

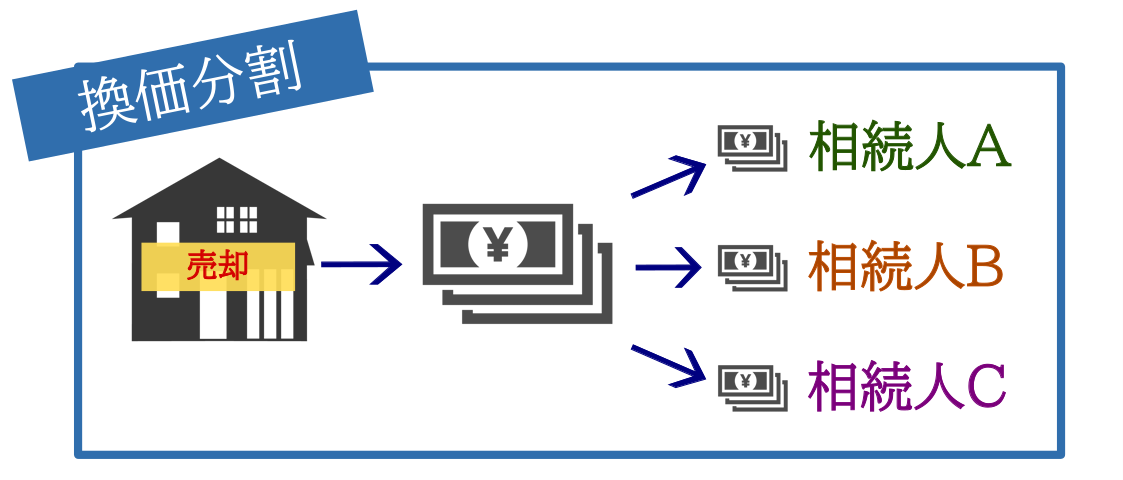

4-3.換価分割する場合

換価分割とは、該当不動産を売却して現金化し、その現金を相続人同士で分割する遺産分割の方法です。

この場合、該当不動産の相続登記の費用は、換価分割をする相続人全員で、取得割合に合わせて負担するのが一般的です。

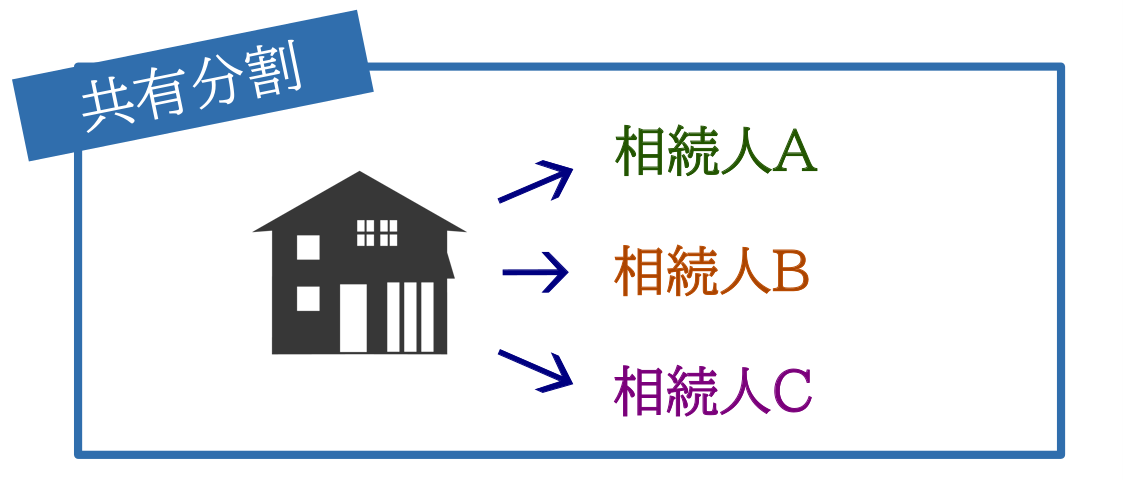

4-4.共有分割する場合

共有分割とは、該当不動産を共有名義で分割する遺産分割の方法です。

この場合、該当不動産の相続登記の費用は、共有名義になっている相続人全員で、持分に合わせて費用を負担するのが一般的です。

5.相続登記は自分で申請できる!メリット・デメリットは?

比較的単純なケースの相続であれば、相続登記の申請手続きをご自分で行うことは可能です。

例えば、相続人は自分1人だけで遺産分割協議が必要なく、さらに相続する不動産が1つのみで自宅から近い場合などです。

この例に当てはまらないケースであれば、相続登記の申請手続きは司法書士に依頼されることをおすすめします(理由については次章で解説します)。

この章では、ご自分で相続登記の申請をする、メリットとデメリットについて解説します。

5-1.相続登記を自分で申請するメリット

相続登記を自分で申請する最大のメリットは、司法書士への報酬が不要になることです。

相続登記を司法書士に依頼すると10万円程度かかりますので、この費用を節約できるのは大きなメリットと言えるでしょう。

ただし、自分で相続登記を申請すると、デメリットの方が多くなってしまいます。

5-2.相続登記を自分で申請するデメリット

相続登記を自分で申請するデメリットは、以下のような理由から、手間・労力・時間がかかってしまうという点です。

- 相続登記の申請手続きの知識が必須

- 書類収集を自分で行う必要がある

- 平日に何度も役所へ行く必要がある

- 法務局へ手続きに出向く必要がある

相続登記の申請書の書き方や添付書類のまとめ方など、専門知識に明るくない一般の方々は、相続登記の申請手続きの知識をつける必要があります。

法務局でも申請手続きのやり方は教えてもらえますが、平日しか対応してもらえず、あくまでアドバイスしか貰えないという点には注意が必要です。

仮に申請書類や添付書類に漏れや不備があれば、何度も法務局へ出直す必要があります。

また、戸籍謄本などの必要書類を自分で収集する必要があるため、平日に役所に足を運ぶ必要もあります。

これらのデメリットを理解した上で、相続登記の申請をご自分でされる方は「【相続登記】必要書類を自分で収集・手続きする方法を解説!」を併せてご覧ください。

6.相続登記を司法書士に依頼した方が良いケース

相続登記の申請手続きを自分で行う自信がない場合や、仕事などが忙しくて平日に手続きに割く時間がないような場合は、司法書士に依頼して相続登記の手続きをサポートしてもらうことをおすすめします。

司法書士に全て任せれば、申請書の書き方で悩んだり、提出物に不備があって何度も法務局へ出直したりする手間や労力が省けるので、手続きがスムーズに運びます。

この章では、相続登記の申請手続きを司法書士に依頼した方が良い、具体的なケースについて解説します。

6-1.ケース①相続人が複数いる場合

相続人が2名以上の複数人いる場合、司法書士に相続登記を依頼されることをおすすめします。

この理由は、相続人が複数人いれば、相続登記の申請に係る必要書類も増えるためです。

相続人全員の提出が必要となる書類は、戸籍謄本や印鑑証明書などですが、全員が協力的とは限りません。

そもそも相続人が複数いると遺産分割協議で揉める可能性も高く、相続人のうち1人でも書類の提出を拒めば相続登記はできません。

相続人が複数いる場合は、遺産分割協議書の作成も含めて、司法書士に依頼をされた方がスムーズです。

6-2.ケース②相続する不動産が遠方にある場合

相続する不動産が住んでいる場所から遠方にある場合も、司法書士に相続登記を依頼されることをおすすめします。

この理由は、相続登記の申請は、原則「該当不動産の所在地を管轄する法務局」へ行って、手続きをする必要があるためです。

現在はオンライン申請も可能となっていますが、ご自分で不備や漏れがないよう書類を集め、オンラインによる相続登記の申請手続きのやり方を調べるとなると、さらに手間や時間がかかってしまいます。

6-3.ケース③不動産の数が多い場合

相続する不動産の数が多い場合も、司法書士に相続登記を依頼されることをおすすめします。

この理由は、不動産の数が増えれば、全ての不動産の関係書類を収集するだけでも手間と時間がかかってしまうためです。

さらに被相続人が所有していた不動産を調査するために、名寄帳の閲覧をする作業も必要となります。

6-4.ケース④不動産の権利関係が複雑な場合

相続する不動産の権利関係が複雑な場合も、司法書士に相続登記を依頼されることをおすすめします。

例えば、該当不動産が共有名義になっていれば、所有権移転登記だけではなく、持分の移転登記をすることとなり、登録免許税の計算方法などが複雑になります。

また、相続により土地を取得した人が相続登記をしないで死亡した場合(数次相続)や土地の価額が100万円以下の場合は、相続登記の登録免許税の免税措置を受けられる可能性もあります(平成30年4月1日から令和9年3月31日までに受ける登記のみ)。

不動産の権利関係が複雑な場合は、迷わず司法書士に相続登記の依頼をしましょう。

6-5.ケース⑤遺産分割協議書も同時に作成したい場合

相続登記の申請手続きだけではなく、遺産分割協議書も同時に作成したい場合は、司法書士にまとめて依頼されると良いでしょう。

この理由は、相続登記の申請において、遺言書での分割や法定相続分の分割では無い限り、遺産分割協議書の提出が求められるためです。

相続においては、法的に有効な遺言書がない限り、相続人全員で行う遺産分割協議において「誰が・どの財産を・どの割合で相続するのか」を決め、その内容を遺産分割協議書に漏れなく記載するのが一般的です。

法定相続分で分割するのであれば遺産分割協議書の作成は必須ではありませんが、将来的なトラブルを回避するためにも、遺産分割協議書は作成しておいた方が良いでしょう。

遺産分割協議書はご自分で作成することも可能ですが、相続財産の種類が多い場合は詳細を漏れなく記載する必要があり、手間も時間もかかります。

相続税が課税される場合は、相続税申告を依頼する税理士事務所で遺産分割協議書案の作成について対応している場合もあるでしょう。

しかし、相続税申告が不要であれば、相続登記を依頼する司法書士事務所で、遺産分割協議書の作成を依頼できるケースがほとんどです。

6-6.ケース⑥急いで相続登記をしなければならない場合

急いで相続登記をしなければならない場合も、司法書士に依頼されることをおすすめします。

例えば、該当不動産を売却するために、相続登記の完了を急いでいる場合のほか、相続登記の期限が迫っている場合などです。

相続登記の申請手続きをご自分でされると時間がかかってしまいますが、司法書士に依頼をすればスムーズに手続きが完了します。

また司法書士事務所によっては、追加料金を支払えば早急に対応してくれます。

7.まとめ

相続登記にかかる費用は、不動産の評価額や物件数によって異なり、不動産が所在している地区や条件によっても大きく異なります。

今回記事内でご紹介した実例(評価額3,000万円の物件1件)では、相続登記の費用相場は約22万円でした。不動産の評価額が低ければ登録免許税が数万円下がりますし、逆に評価額が高ければ登録免許税も数万円高くなります。

また、相続登記にかかる費用は、司法書士に依頼するか自分で申請するかによっても大きく異なります。

ただし自分で相続登記の申請をすれば、手間や時間がかかるといったデメリットの方が大きいため、相続登記は司法書士に依頼をされることをおすすめします。

7-1.相続登記は「司法書士法人チェスター」へ

司法書士法人チェスターは、相続手続き専門の司法書士法人です。

司法書士法人チェスターでは、安心のパック料金で相続登記のご依頼を承っております。

相続登記の申請手続きだけではなく、相続不動産に関する遺産分割協議書の作成や相続関係説明図の作成なども、まとめてご依頼いただけます。

相続登記に必要な各種書類の代行取得も承っております。

さらに、チェスターグループに所属している専門家と協力関係にあるため、相続税申告の依頼や、相続した不動産の売却まで、ワンストップで対応させていただきます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!

相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。

例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、遺産分割は弁護士、不動産売却は不動産業へ…。

慣れない手続きの中で、これら多くの窓口を一つひとつご自身で探し、調整するのは精神的にも時間的にも大きな負担となります。

そんな複雑な相続の手続きに関することなら、まずはチェスターへご相談ください。

税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。

相続手続き周りでお困りの方はまずは下記よりお気軽にお問い合わせください。

※CST法律事務所は、弁護士法上、独立した法律事務所であり、グループ法人とは相互に連携しながらサービスを提供しますが、法律事務に関する委任契約の締結及び業務の遂行はグループ法人から独立して行っています。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

相続手続き編