【家督相続とは】今も適用される?トラブルへの対処法も解説

家督相続は戦前まで行われていた相続の方法で、原則として長男が単独で遺産をすべて相続する制度です。現在は制度として存在しませんが、場合によっては今でも家督相続の知識が必要になるケースがあります。

たとえば、代々受け継いできた土地や家屋の相続登記ができていない場合は、戦前の相続について家督相続をしたものとして登記する場合があります。自営業者や地主の相続で特定の後継者に遺産を継がせたい場合には、家督相続に近い相続をすることがあります。

一方、「遺産は長男が相続するものだ」と家督相続にこだわる相続人がいてトラブルになるケースもあります。

この記事では、家督相続とはどのような制度で、今の相続にどのような影響があるかについて解説します。

この記事の目次 [表示]

1.家督相続とは

家督相続とは、家の主人である戸主が死亡または隠居した場合に、原則として長男が家督相続人となり、単独で遺産をすべて相続する制度です。

旧民法で規定されていた相続の方法で、明治時代から戦前まで(明治31年7月16日から昭和22年5月2日まで)適用されていました。

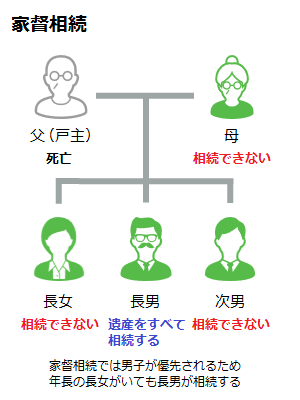

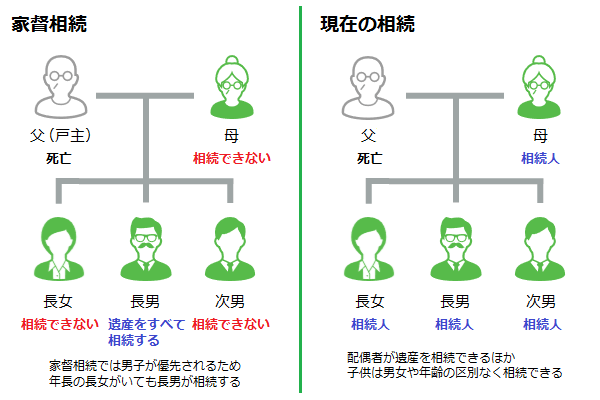

1-1.長男が遺産をすべて相続する

家督相続では、長男が家督相続人として遺産を相続します。配偶者や次男、長女など他の子供は遺産を相続することができません。

一方、遺産を相続した長男は、新しい戸主として家族を扶養する義務を負います。

家督相続人となる順位は男子が優先され、長男より年長の長女がいても長男が家督相続人となります。

ただし、子供に男子がいない場合は、長女が女戸主となり遺産を相続します。

なお、旧民法では、戸主以外の人が死亡した場合の相続を「遺産相続」といい、家督相続とは区別されていました。

旧民法の遺産相続では、直系卑属、配偶者、直系尊属、戸主の順で相続順位が定められていました。

参考:直系尊属・直系卑属の意味を図で解説!直系卑属の相続についても紹介|税理士法人チェスター

1-2.制度が生まれた背景

家督相続制度が生まれた背景には、江戸時代以前の封建制度やそれに基づく慣習がありました。

江戸時代以前では、一家の長が家の財産をすべて相続し、家族を養っていました。明治時代に制定された旧民法でも、こうした考え方が引き継がれました。

家督相続は、家を守る人にすべての財産と権利を与える相続方法であり、家督相続人は一人でなければなりませんでした。

1-3.家督相続が開始する事由

家督相続が開始する事由は次の3つです。

- 戸主の死亡

- 戸主の隠居

- 戸主の戸籍喪失等(国籍の喪失、婚姻・養子縁組の解消、女戸主の入夫婚姻、入夫の離婚)

隠居や戸籍喪失のように生前の相続を認めていた点は、現在の制度と大きく異なります。

旧民法の下では、家を存続させるために婚姻や養子縁組によって他の家から戸主を招き入れることがありました。婚姻・養子縁組の解消により戸主が家を離れた場合は、家督相続が開始します。

女戸主に婿入りがあった場合は、その婿が新しい戸主となるため家督相続が開始します。一方、婿入りで戸主になった人が離婚して家を離れる場合にも家督相続が開始します。

2.家督相続は戦後廃止された

家督相続は、現在の憲法が施行された昭和22年5月3日に廃止されました。

家の存続を重視して個人の権利を制限する制度は、個人の法の下の平等を定める現在の憲法に反することとなったためです。

現在の相続は、死亡した人の配偶者や子供などが相続人となり、男女や年齢の区別なく遺産を分け合うことが基本とされています。

現在の相続における相続人や相続分については、下記の記事で詳しく解説しています。

相続人は誰?相続人の優先順位と相続分をケース別に詳しく解説!

3.今でも家督相続を適用するケース

戦後に廃止された家督相続ですが、今でも非常に限られた場合に適用することがあります。

また、家督相続に似た方法で特定の相続人が単独で相続することもあります。

この章では、今でも家督相続を適用するケースや、家督相続に似た方法で相続するケースについて解説します。

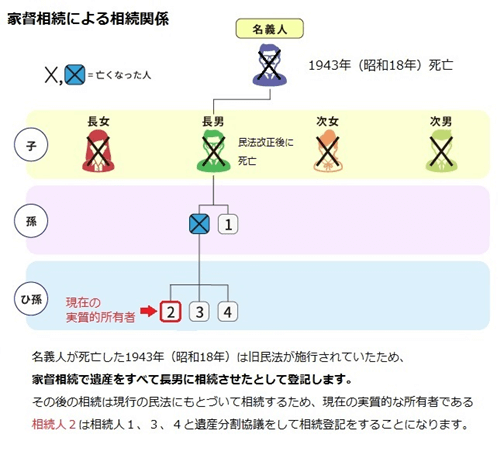

3-1.戦前の相続登記が済んでいない場合

土地や家屋を相続したときは、不動産の名義を変更する手続きとして相続登記を行います。

ただし、先祖代々受け継がれてきた土地などは長期間にわたって相続登記がされていないこともあります。不動産の名義を現在の所有者に変更したい場合は、原則として登記簿上の名義人から世代ごとに順番に相続登記をします。

旧民法が施行されているときに土地や家屋を相続して相続登記が済んでいない場合は、家督相続を適用して登記する場合があります。

家督相続では相続人が特定の1人に定められるので遺産分割協議は必要ありません。現在の制度とは考え方が大きく異なるので注意が必要です。

家督相続を含めた何代にもわたる相続登記については、登記の専門家である司法書士に相談することをおすすめします。

3-2.家督相続ではないものの家督相続のように一人で相続する場合

家督相続は制度としては廃止されましたが、今でも家督相続に似た方法で特定の相続人が単独で相続することがあります。

たとえば、次のように事業や土地を受け継いで守る必要がある場合には、家督相続のような相続が行われます。

- 事業の後継者である相続人に遺産の大半を相続させる

- 代々受け継いできた土地を守るために長男に遺産の大半を相続させる

事業用の資産や土地を複数の相続人で分け合うと、権利が分散されることになり、事業や土地の利用に悪い影響を及ぼすことがあります。事業や土地を受け継いで守る事情がある場合は、特定の後継者に単独で相続させるのもやむを得ないことです。

この場合、遺産を相続する後継者は長男である必要はなく、その点では旧民法の家督相続とは異なります。

4.家督相続のように一人で相続させるための方法

現在の相続では、相続人どうしで遺産を公平に分けることが基本です。

そのため、家督相続のように一人の相続人に遺産を相続させる場合には、遺言書の作成など事前の対策が必要です。

この章では、一人の相続人に遺産を相続させるための方法をご紹介します。

4-1.遺言書を作成する

一人の相続人に遺産を相続させるには、生前の意思表示として遺言書を作成するとよいでしょう。

遺言書には、たとえば次のような内容を記載します。

このような記載があれば、特定の相続人に遺産をすべて相続させることができます。

しかし、遺産相続のトラブルを防ぐためには、他の相続人の遺留分を考慮する必要があります。

遺留分とは、相続人(被相続人の兄弟姉妹を除く)が遺産を相続できる最低限の割合のことです。

遺言により特定の人が遺産をすべて相続した場合でも、他の相続人は遺産を相続した人に金銭を請求することができます。

金銭を請求する過程で相続人どうしの関係が悪化する場合があるほか、実際に請求しない場合でも遺産の分け方をめぐってお互いに気まずくなるかもしれません。

対策としては、他の相続人に遺留分にあたる遺産を相続させるか、特定の人に遺産を相続させることについて生前に理解を得ておくことなどが考えられます。

遺言の作成や遺留分については、下記の記事を参照してください。

遺言書の書き方完全ガイド-遺言書の形式と内容に関する注意点を解説

4-2.遺産分割協議を行う

遺言書がない場合は、遺産の配分は相続人どうしの話し合いで決めます。

現在の相続では、相続人はいくらか遺産を相続できることを期待しています。そのため、事業や土地を受け継ぐからといって、後継者が強引にすべての遺産を相続することは難しいでしょう。

特定の相続人が遺産をすべて相続するべき事情がある場合は、相続人どうしで粘り強く話し合いをする必要があります。

遺産分割協議については、下記の記事もあわせてご覧ください。

遺産分割協議は相続税申告期限までに!手続き期限リストで漏れを防ぐ

4-3.家族信託を活用する

遺言書と遺産分割協議以外の方法としては、家族信託の活用が考えられます。

家族信託は、ある目的のために家族に財産を信託するしくみです。財産の管理や遺産の承継を自由に設計することができ、従来の制度では実現できなかった方法をとることもできます。

ただし、信託の設計や契約の締結といった実務は専門家のサポートが欠かせません。弁護士や司法書士など家族信託に詳しい専門家に相談することをおすすめします。

家族信託のしくみと活用例については、下記の記事で詳しく解説しています。

5.家督相続でトラブルが発生した場合の対処法

制度としての家督相続は70年以上前に廃止されています。

しかし、今でも家督相続のように「一人ですべての財産を相続する」と主張する人がいてトラブルになることがあります。個人の古い価値観であったり、現在の制度を十分に理解していなかったりなど理由はさまざまです。

また、遺言で特定の人が遺産をすべて相続することになった場合は、他の相続人は遺産を相続できなくなってしまいます。

この章では、家督相続をめぐってトラブルが発生した場合の対処法をご紹介します。

5-1.遺言書の確認と話し合い

家督相続をめぐってトラブルが発生した場合は、まず故人が遺言書を書いていないか確認してみましょう。遺言書があれば、基本的にはその内容のとおり遺産を相続します。

遺言書がなく、相続人どうしで遺産分割協議をするのであれば、相続人どうしで粘り強く話し合いをするしかありません。

このとき、遺産をすべて相続したいと主張する人の言い分をよく聞くようにしましょう。

生前に故人の世話をしていたり、事業を手伝っていたりした場合は寄与分が認められ、遺産を多く相続できる場合があります。

一方、「長男だから遺産を全部相続するのは当たり前だ」といった主張は、現在の制度では通用しません。

お互いの主張が折り合わず話し合いにならない場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

5-2.遺産分割調停を申し立てる

相続人どうしの話し合いでトラブルが解決しない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。

調停では、調停委員を交えた話し合いでトラブルの解決を図ります。

遺産分割調停について詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。

なお、遺産分割調停で解決が見込まれない場合は、遺産分割審判に移行します。

審判は調停とは異なり、裁判官が遺産の配分を決定します。

5-3.遺留分侵害額を請求する

遺言で特定の人が遺産をすべて相続することになった場合でも、他の相続人は遺留分侵害額請求で財産をいくらか受け取ることができます。

故人の兄弟姉妹を除く相続人には、遺産を相続できる最低限の割合として遺留分が定められています。遺産を相続できなかった相続人は、遺産を相続した人に対して遺留分にあたる額の金銭を請求することができます。これを遺留分侵害額請求といいます。

遺留分侵害額請求は、まずは当事者どうしで交渉し、交渉がまとまらない場合は家庭裁判所に調停を申し立てます。

詳しい方法は下記の記事をご覧ください。

遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)とは?計算方法・時効・手続きの流れ

6.まとめ

家督相続は旧民法の下の制度であり、現在は廃止されています。

ただし、戦前の相続で不動産の相続登記が済んでいない場合には家督相続により不動産を登記するほか、現在でも家督相続のような方法で相続するケースがあります。

現在の制度の下で家督相続のような相続をする場合は、相続人どうしのトラブルが予想されます。

生前に対策をしておくことが望ましいですが、対策が行われないまま相続が始まった場合は、遺産相続に強い弁護士に相談することをおすすめします。

この記事を掲載している相続税専門の税理士法人チェスターは、グループ内に法律事務所があり、遺産相続のさまざまなご相談に対応できます。

家督相続のような相続をしたい事情がある場合や、家督相続をしたいと主張する相続人がいてお困りの場合はぜひお問い合わせください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。

様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ

各種サービスをチェック!

\ご相談をされたい方はこちら!/

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

相続法務編