相続で揉めたら裁判?実際の事例・費用・訴訟までの流れを解説

「遺産の分割方法でもめていて一向に解決しない」

「遺言書が見つかったけど内容に納得できない」

「遺産を使い込まれた可能性や財産隠しの可能性がある」

遺産相続に係るトラブルを当事者間で解決できない場合は、裁判(調停・審判・訴訟)で解決を目指すことができます。

この記事では、遺産分割に係る裁判の流れはもちろん、進め方・期間・費用相場についてまとめました。

弁護士に依頼する場合の費用についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

この記事の目次 [表示]

1.遺産相続に係る裁判の解決までの流れ!調停から始まり審判・訴訟になる

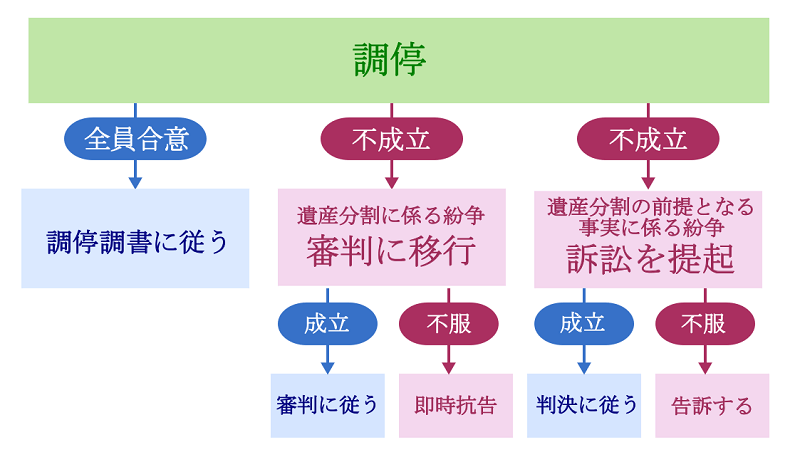

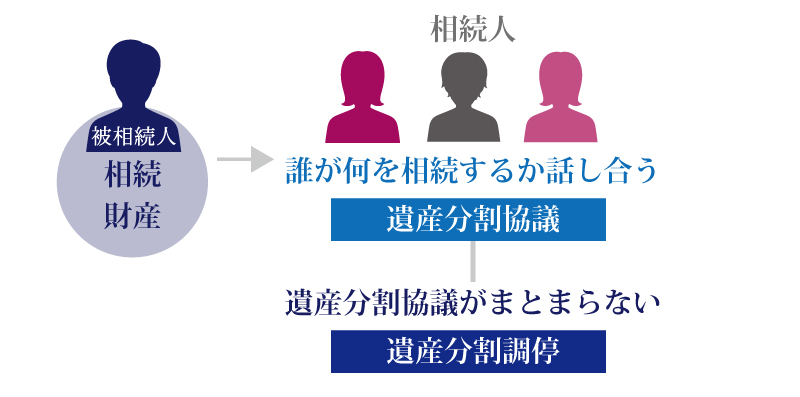

遺産相続に係る裁判の解決までの流れは、以下の通りです。

どのような紛争内容であっても、まずは調停から行うのが原則です。

そして調停で全員が合意できずに不成立となった場合のみ、審判または訴訟に移行します。

まずは、調停や審判・訴訟の概要や、それぞれの違いを理解しておきましょう。

1-1.調停とは

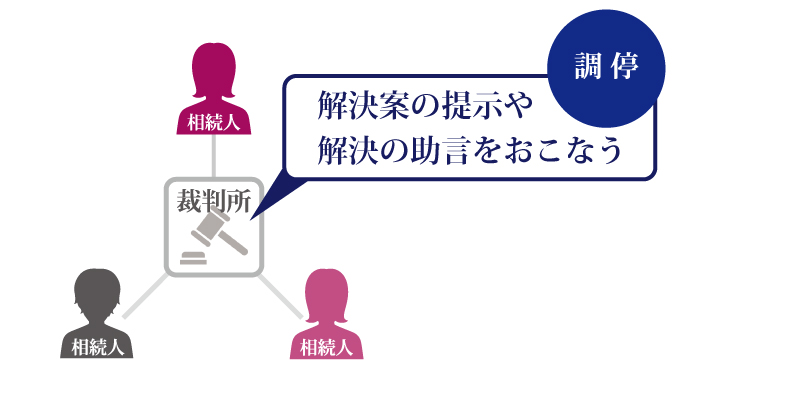

調停とは、裁判官や調停委員が間に入って話合いをすることで、適正・妥当な解決を図る制度のことです。

調停では話合いで相続問題の解決を目指しますが、当事者同士が直接話合うわけではありません。

当事者は裁判官と調停委員のいる部屋へ呼ばれ、順番に事情を話したり資料を提出したりします。

裁判官と調停委員は当事者全員の希望を考慮した上で、解決策を提案したり、解決へ向けたアドバイスをしたり、合意を目指した話合いをサポートします。

| 調停の特徴 | |

|---|---|

| 当事者の同席 | 同席の必要なし |

| 公開 | 非公開(プライバシーが守られる) |

| 成立の条件 | 1人でも反対する当事者がいれば成立しない |

なお、調停が不成立となった場合のみ、審判もしくは訴訟に移行することとなります。

1-2.審判・訴訟とは

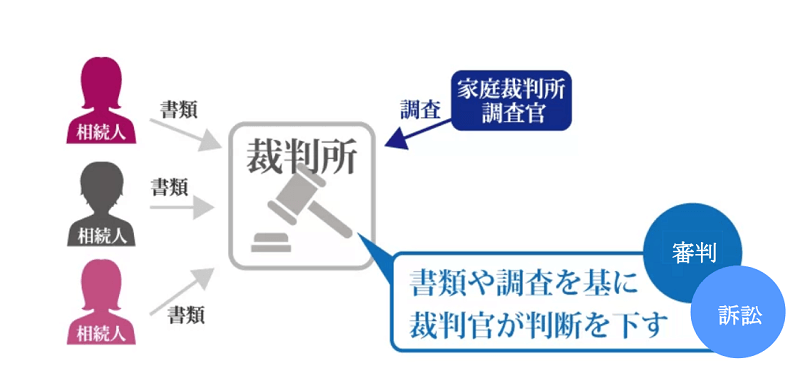

審判・訴訟とは、当事者の意見や資料を元に、法定で裁判官が判断を下すことで解決を図る制度のことです。

審判・訴訟は調停のような話し合いではないため、希望と異なる審判・判決が下されたとしても従う必要があります。

なお、審判と訴訟にはいくつか違いがあります。

| 審判の特徴 | 訴訟の特徴 | |

|---|---|---|

| 紛争内容 | 遺産分割に係る紛争 | 遺産分割の前提となる事実に係る紛争 |

| 当事者の同席 | 同席の必要あり | 同席の必要あり |

| 公開 | 非公開 | 公開 |

| 成立の条件 | 反対する当事者がいても審判・判決に従う必要がある | |

遺産分割に係る紛争である場合、調停不成立となると「審判」に移行します。

審判に移行する代表例は、遺産の分割方法そのものでもめている場合や、寄与分・特別寄与料に係る紛争です。

しかし遺産分割の前提となる事実に係る紛争の場合、調停不成立となると「訴訟(裁判)」に移行します。

訴訟に移行する代表例は、遺言書の効力・遺産の使い込み・相続人の範囲・遺留分などが該当します。

2.遺産分割に係る紛争で調停・審判になる3つのケース

遺産分割に係る紛争で調停・審判になるのは、以下の3つのケースです。

- 遺産分割協議がまとまらない場合(遺産分割調停・審判)

- 寄与分を主張したい場合(寄与分を定める処分調停・審判)

- 特別寄与料を請求したい場合(特別の寄与に関する処分調停・審判)

なお、遺産分割に係る調停・審判に関しては、遺産分割の前提となる事実が確定していることが原則です。

つまり、遺産や相続人の範囲でもめている場合は、先にこれらの紛争を解決しなくてはなりません。

2-1.遺産分割協議がまとまらない場合(遺産分割調停・審判)

相続人間における遺産分割協議がまとまらない場合は、遺産分割調停・審判を起こすことができます。

相続発生後に遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、「誰が・何を・どれだけ相続するのか」といった具体的な遺産の分割方法を決めなくてはなりません。

相続財産の全てが預貯金であればスムーズに遺産分割できるものの、実際には不動産といった分割しにくい財産も多いものです。

また、特定の相続人が被相続人から生前贈与をされていた場合、その生前贈与が「特別受益」に該当するとして、分割割合について話合いがまとまりにくくなってしまいます。

このように、当事者間による遺産分割協議がまとまらない場合は、遺産分割調停・審判で解決を目指すこととなります。

遺産分割調停について、詳しくは裁判所「遺産分割調停」や、「遺産分割協議がまとまらないときの、遺産分割調停とは?」をご覧ください。

2-2.寄与分を主張したい場合(寄与分を定める処分調停・審判)

寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加のために特別な貢献(無償介護等)をした相続人に認められる、遺産を多く相続する権利のことです。

寄与分の主張は遺産分割協議の際に行いますが、そもそも特別な貢献に該当するのか否か、どうやって寄与分を算出するのかでトラブルに発展することがあります。

このように、当事者間において寄与分を認めるか否かが決まらない場合は、寄与分を定める処分調停で解決を目指すこととなります。

なお、調停が不成立になった場合は審判に移行しますが、遺産分割審判の申立てをしないと不適法として却下されることになりますのでご注意ください。

寄与分について、詳しくは裁判所「寄与分を定める処分調停」や、「寄与分と寄与行為~被相続人に特別な貢献をしていると相続分が増える?」をご覧ください。

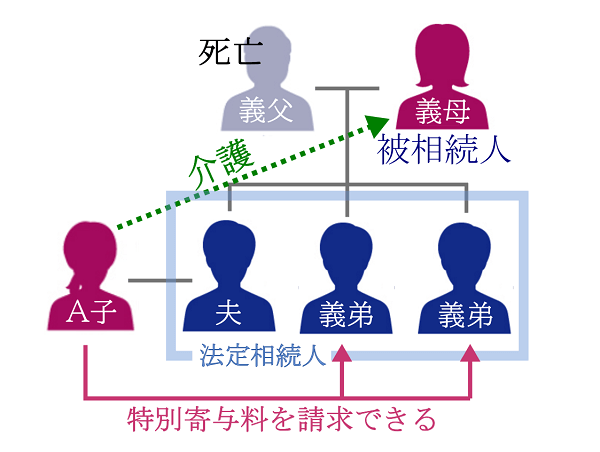

2-3.特別寄与料を請求したい場合(特別の寄与に関する処分調停・審判)

特別の寄与とは、被相続人の財産の維持または増加のために特別な貢献(無償介護等)をした被相続人の親族(相続人ではない人)が、相続人に対する寄与に応じた金銭(特別寄与料)の支払いを請求できる権利のことです(令和元年7月1日以降に発生した相続のみ)。

相続人ではない親族は遺産分割協議に参加できませんし、特別寄与料の支払いを請求しても取り合ってもらえないこともあります。

このように、当事者間において特別寄与料についての話し合いがまとまらない場合は、特別の寄与に関する処分調停で解決を目指すこととなります。なお、調停が不成立になった場合は、審判手続きに移行します。

特別寄与料について、詳しくは裁判所「特別の寄与に関する処分調停」や、「特別寄与料がもらえる要件とは?請求手続き・注意点・相続税の課税について詳しく解説」をご覧ください。

3.遺産分割の前提となる事実に係る紛争で訴訟に発展する6つのケース

遺産分割の前提となる事実に係る紛争がある場合は、調停から訴訟に発展します。

- 遺産の範囲に争いがある場合(遺産確認の調停・訴訟)

- 遺産の使い込みが疑われる場合(不当利益返還請求の調停・訴訟)

- 相続人の範囲に争いがある場合(相続権不存在確認の調停・訴訟)

- 遺言書の効力に争いがある場合(遺言無効確認の調停・訴訟)

- 遺産分割協議の取り消しや無効を主張したい場合(遺産分割協議無効確認の調停・訴訟)

- 遺留分を侵害されている場合(遺留分侵害額請求の調停・訴訟)

なお、遺産分割に係る調停の申立てをしたいと考えても、上記に該当する場合は申立てを受け付けてもらえません。

この理由は、遺産分割に係る調停や審判は、遺産や相続人の範囲が確定していることが前提であり、その分割方法を決めるための紛争であるためです。

遺産分割の前提となる事実に争いがある場合は、先にこれらのトラブルを解決した後で、遺産分割に係る調停の申立てを行うこととなります。

この章では、それぞれどのような事例が該当するのかをご紹介しますが、裁判所「遺産に関する紛争調整調停」も参考にしてください。

3-1.遺産の範囲に争いがある場合(遺産確認の調停・訴訟)

遺産の範囲に争いがある場合は、その範囲を確定するために、遺産確認の調停・訴訟を起こすことができます。

- 相続発生直前に不動産の名義が被相続人から特定の人に変更されていた

- 相続発生直前に被相続人から特定の人の銀行口座に多額の振込があった

- 被相続人が管理していた別人名義の預貯金がある

財産隠しの可能性があるということは、そもそも遺産の範囲が決まっていません。

開示されない財産をないものと考えて調停や審判を進めてもよいですが、引き継ぐ遺産が少なくなる可能性があります。

隠されている財産を明らかにするには、遺産確認訴訟の調停・提訴が必要です。

詳しくは「相続で財産隠しがあればどうすればよいか?相続の専門家が解説」をご覧ください。

3-2.遺産の使い込みが疑われる場合(不当利益返還請求の調停・訴訟)

特定の人が被相続人の遺産を使い込んでいた場合は、不当利益返還請求の調停・訴訟を起こすことができます。

- 被相続人の預貯金を特定の人が無断で使った

- 被相続人の株式を特定の人が勝手に売却してその売却金を使い込んだ

- 被相続人が所有する賃貸アパ―トの賃料を特定の人が使い込んだ

遺産の使い込みについては、相続発生の前後は問われません。

ただし、不当利益返還請求には、「遺産の使い込みがあったことを知ったときから5年」もしくは「遺産の使い込みがあったときから10年」という時効が設けられています。

内容証明郵便を送付して不当利益返還請求をすれば、時効を一時的に止めることができますので、期限が迫っている方はお急ぎください。

詳しくは「不当利得返還請求とは?相続人が相続財産を使い込んでいた!お金は取り戻せる?」をご覧ください。

3-3.相続人の範囲に争いがある場合(相続権不存在確認の調停・訴訟)

相続人の範囲に争いがある場合は、相続権不存在確認の調停・提訴を起こすことができます。

- 特定の相続人が相続欠格事由に当てはまる疑いがある

- 被相続人の子供と名乗る人物が相続権を主張してきた

- 被相続人に無断で婚姻届けを提出した疑いのある配偶者がいる

このように、相続人の範囲に争いがある場合は、誰が遺産分割協議に参加する権利を持つのかが分かりません。

相続人を確定させるためには、相続権不存在確認の調停・訴訟が必要となります。

3-4.遺言書の無効が疑われる場合(遺言無効確認の調停・訴訟)

被相続人の遺言書が残っていても、法的に遺言書の無効(効力がない可能性)が疑われるときには、遺言無効確認訴訟を起こすことができます。

提訴しない相続人と受遺者を被告とし、無効となる原因について争います。代表的な無効原因は以下の通りです。

- 遺言能力の欠如:遺言作成時の被相続人に遺言能力があったか

- 証人欠格:公正証書遺言・秘密証書遺言作成時に正しく証人を設定しているか

- 方式違背:正しい書式で作成されているか

- 共同遺言:遺言は1通につき1人分で作成されているか

- 遺言の撤回の撤回:一度撤回し無効となった遺言をさらに撤回していないか

- 詐欺・脅迫による遺言:遺言は詐欺や脅迫を受けて作成されたものではないか

- 錯誤による遺言:事実誤認をもとに作成された遺言ではないか

- 公序良俗違反の遺言:遺言内容が社会常識に反するものになっていないか

遺言無効確認について、詳しくは「遺言無効確認訴訟の提起前に知っておきたいこと。費用、期間など」をご覧ください。

3-5.遺産分割協議の取り消しや無効を主張したい場合(遺産分割協議無効確認の調停・訴訟)

遺産分割協議の取り消しや無効を主張したい場合は、遺産分割協議無効確認の調停・訴訟を超すことができます。

- 脅迫されて遺産分割協議に同意してしまった

- 後見人が必要な相続人なのに後見人の同意がなかった

この他にも、遺産分割協議が行われていないにも関わらず、他の相続人が遺産分割協議書を偽造したケースなどもあります。

この場合は、「遺産分割協議不存在確認の調停・訴訟」を起こすこととなります。

3-6.遺留分を侵害されている場合(遺留分侵害額請求の調停・訴訟)

遺留分を侵害されている場合は、遺留分侵害額請求の調停・訴訟を起こすことで、自己の遺留分を取り戻すことができます。

遺留分とは、一部の法定相続人(直系尊属と直系卑属)が、最低限受け取ることができる相続割合のことです。

被相続人が生前贈与や遺贈で財産を全て譲り渡していたとしても、遺留分が奪われることはありません。

- 遺言書に自己の取得分について記載されていなかった

- 被相続人が財産のほとんどを他の人に生前贈与していた

遺留分が認められている相続人は、贈与や遺贈を受けた人に対して遺留分侵害額の請求を行えます。

当事者間の話し合いで解決しない場合には調停の申立てを行い、調停が不成立なら訴訟を起こします。

勝訴判決で遺留分を勝ち取れた場合、相手が決定に従わなければ強制執行も可能です。

遺留分侵害額請求について、詳しくは裁判所「遺留分侵害額の請求調停(令和元年7月1日以降に発生した相続)」や、「遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)とは?備える方法・計算方法・時効・手続きの流れを紹介」をご覧ください。

4.遺産分割に係る調停・審判の流れ

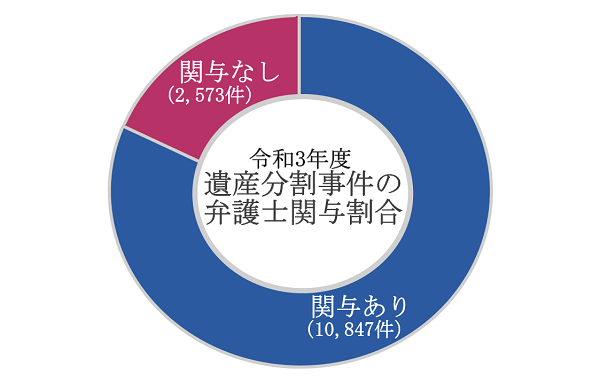

遺産相続に関するトラブルで裁判に発展する事例は沢山ありますが、特に多いのは「遺産分割調停・審判」です。

裁判所「令和3年度司法統計年報」によると、全国で1万3,447件の遺産分割事件があったとされています。

この章では、特に件数が多い遺産分割調停・審判の具体的な流れについて、確認していきます。

4-1.まずは弁護士に代理交渉を依頼する

当事者だけで遺産分割協議がまとまらないなら、早い段階で弁護士に代理交渉を依頼するのも有効な方法です。

当事者のみで話し合いを続けていると、つい感情的になってしまうこともあるものです。

このような状態で冷静に話し合うのは難しく、財産面では相続人全員が納得していても、感情的に納得がいかず話し合いがこじれるケースもあります。

弁護士に代理交渉を依頼すれば、協議を複雑にする感情を介さず淡々と進めやすくなります。

ついカッとなって当事者間で対立が起こるといった事態も避けられますし、弁護士に「法的には通用しません」と言われて相手方が納得してくることもあります。

4-2.裁判所に遺産分割に係る調停を申立てる

当事者同士で遺産分割協議がまとまらなければ、裁判所に調停の申立てを行います。

なお、遺産分割調停を申立てる裁判所は、相手方(複数いる場合はそのうちの1人)の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所です。

調停では裁判官と調停委員が当事者の話を聞き、遺産分割をどのように実施すればよいか話し合うこととなります。

4-2-1.申立てできる期間

遺産分割に係る調停には、特に申立て期限は定められていません。

しかし、令和5年4月1日施行の改正民法により、相続開始から10年を経過すると、原則として「法定相続分」または「指定相続分」での分割となり、特別受益や寄与分の主張ができなくなります。

ただし、相続開始から10年経過前に、相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をした場合は、引き続き特別受益や寄与料の主張が可能となります。

相続開始から10年を経過しそうな場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の請求を行いましょう。

詳しくは「相続開始から10年経過後の遺産未分割の取扱い~民法改正による見直しが施行~」をご覧ください。

4-3.合意したら調停成立(調停調書に従って遺産分割)

遺産分割調停の話し合いにより相続人全員が合意できたら、分割割合や分割方法を記載した「調停調書」を作成します。この後は調停調書に従い、遺産分割を実施するだけです。

ただし、中には遺産分割の具体的な手続きを実施しない相続人もいるでしょう。

調停調書を作成した後であれば、内容通りの遺産分割が行われない場合には、従わない相続人に対して「強制執行」を行えます。

確定した遺産分割審判と同一の強い効力がある調停調書だからこそできる処置です。

4-4.調停不成立の場合は審判に移行(裁判官が遺産分割方法を判断)

遺産分割調停が不成立の場合は、審判に移行されます。

審判に移行されると、相続人の主張や提出された資料・独自の調査をもとに、適切と思われる遺産分割方法を裁判官に指定されます。

判断するのは裁判官のため、結果的に希望と異なる決定となるケースもあるでしょう。

手放したくない不動産に競売命令が出される可能性もあるため、不動産の取り扱いで相続問題が起きている場合には要注意です。

4-5.和解調書や審判確定に従い遺産を分割する

審判が確定すれば和解調書や審判書が届くため、その通りに従います。

しかし、裁判官の下した審判に不服なら、2週間以内に不服を申し立てる「即時抗告」を行います。誰も即時抗告をしなければ、審判は確定です。

相続人は審判の内容に従い、預貯金の払い戻しや不動産の名義変更など、遺産分割の具体的な手続きを実施します。

また遺産分割審判でも、裁判官の判断次第では、調停のように話し合いの場が設けられます。

話し合いにより和解したときには「和解調書」が作成され、遺産分割に係る審判は終了です。相続人は和解調書に従い遺産分割を実施します。

5.遺産相続に係る裁判にかかる期間は?

遺産相続トラブルで裁判に発展した場合、解決までにどのくらいの期間がかかるのでしょうか?確認していきましょう。

5-1.調停にかかる期間

事例にもよりますが、調停にかかる期間は半年~2年以内が一般的です。

裁判所「令和3年度司法統計年報」によると、遺産分割事件である場合の審理期間は1~2年以内、実施期日回数は6~10回が最も多いです。

ただし上記の期間や回数はあくまでも目安です。

相続人の中に非協力的な人がいるケースや、遺産・相続人が多く複雑なケースでは、なかなか決着がつかず調停だけで3年以上かかる場合もあります。

5-2.審判・訴訟にかかる期間

事例にもよりますが、審判・訴訟にかかる期間は数カ月が目安ですが、中には1年以上かかるケースもあります。

特に調停の段階で十分な話し合いが行われていないと、審判・訴訟は長期化しやくなります。

審判・訴訟の中で新たな主張が出てくると、審判・判決が下されるまでの期間は長期化します。

遺産分割協議や調停開始時から考えると、確定した段階で3~5年経過していることも珍しくありません。

6.遺産相続に係る裁判で裁判所に支払う費用は?

遺産相続に係る裁判を行うには、家庭裁判所に一定の手数料を納めなくてはなりません。

では、具体的にいくらくらいの費用が発生するのでしょうか?必要な手数料について確認していきましょう。

6-1.調停にかかる費用

遺産相続に係る調停の申立てには、申立書に貼付する収入印紙1,200円分と、連絡用の郵便切手の実費が必要となります。

連絡用の郵便切手は家庭裁判所により異なりますので、管轄の家庭裁判所に確認をしてください。

6-2.審判にかかる費用

遺産分割に係る紛争で審判に移行する際には、調停の申立てと同様に、申立書に貼付する収入印紙1,200円分と、郵便切手(家庭裁判所により異なる)の実費が必要となります。

6-3.訴訟にかかる費用

遺産分割の前提となる事実に係る紛争で訴訟に発展した際は、一定の手数料を納めなくてはなりません。

訴訟にかかる費用は、「民事訴訟費用等に関する法律」に基づいて計算されます。

| 訴訟の目的の価額 | 手数料 |

|---|---|

| 100万円までの部分 | その価額10万円までごとに1,000円 |

| 100万円超500万円までの部分 | その価額20万円までごとに1,000円 |

| 500万円超1,000万円までの部分 | その価額50万円までごとに2,000円 |

| 1,000万円超10億円までの部分 | その価額100万円までごとに3,000円 |

| 10億円超50億円までの部分 | その価額500万円までごとに1万円 |

| 50億円超の部分 | その価額1,000万円までごとに1万円 |

訴訟の目的の価額は、原告が訴訟で主張する利益(経済的利益)によって計算しますが、事例によって大きく異なります。

例えば、遺留分侵害額請求の訴訟である場合は、遺留分侵害額が訴訟の目的の価額になります。

しかし相続人権不存在確認請求は財産の請求ではありませんので、訴訟の目的の価額は160万円となります。

裁判所ホームページでは「手数料早見表」も公開されておりますので、参考にしてください。

7.遺産相続に係る裁判は弁護士にサポート依頼を

遺産相続に係る裁判(調停・審判・訴訟)は、当事者だけで対応もできます。

しかし、法律の専門家である弁護士にサポートを依頼したほうが、問題解決までスムーズになるのでおすすめです。

裁判所「令和3年度司法統計年報」によると、遺産分割に係る調停において、弁護士が関与した件数は大部分を占めています。

早期解決のためにも、法律の専門家である弁護士にサポートを依頼しましょう。

8.遺産相続に係る裁判をサポートする弁護士費用

遺産相続に係る裁判のサポートを弁護士に依頼すると、以下のような弁護士費用も必要となります。

弁護士費用は主に「着手金」と「報酬金」に分けられ、事例や状況によって計算方法が異なります。

紛争の内容によって異なる報酬が設定されている弁護士事務所もあるため、事前に確認されることをおすすめします。

詳しくは「遺産相続の弁護士費用の相場!いつ誰が払う?払えない場合の対処法は?」でも解説しております。

8-1.相談料

相談料とは、遺産相続に係る紛争の解決を弁護士に相談した際に発生する報酬のことです。

相談料の相場は30分5,000円~ですが、初回無料の弁護士事務所もあります。

8-2.着手金

着手金とは、弁護士に正式に依頼をした際に発生する報酬のことです。いわゆる「基本料金」のようなもので、依頼をキャンセルしても返金されることはありません。

着手金の相場は20~30万円ですが、紛争内容や経済的利益の額によって、金額が上がることもあります。

現在、弁護士報酬は各弁護士事務所によって規定されていますが、以下の「(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準」を参考にしている事務所も多いため、参考程度にご覧ください。

| 経済的利益の額 | 弁護士報酬 |

|---|---|

| 300万円以下 | 8% |

| 300万円~3,000万円 | 5%+9万円 |

| 3,000万円~3億円 | 3%+69万円 |

| 3億円超え | 2%+369万円 |

なお、上記は審判・訴訟から弁護士に依頼した場合の着手金の目安です。

遺産分割協議の交渉から依頼する場合は上記の1/2程度に、調停から依頼する場合は2/3に減額することができます。

8-3.報酬金

報酬金とは、依頼が成功した際に発生する報酬のことです。いわゆる「成功報酬」のようなもの…と考えていただけるとわかりやすいでしょう。

こちらも弁護士事務所によって規定されていますが、以下の「(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準」を参考にしている事務所も多いため、参考程度にご覧ください。

| 経済的利益の額 | 弁護士報酬 |

|---|---|

| 300万円以下 | 16% |

| 300万円~3,000万円 | 10%+18万円 |

| 3,000万円~3億円 | 6%+138万円 |

| 3億円超え | 4%+738万円 |

なお、上記は審判・訴訟を弁護士に依頼した場合の報酬金の目安です。

遺産分割協議の交渉から依頼する場合は上記の1/2程度に、調停から依頼する場合は2/3に減額することができます。

8-4.実費

実費とは、弁護士に必要書類の取得を依頼した場合に発生する費用のことです。

必要書類とは、戸籍謄本・住民票・固定資産税評価証明書などが該当します。

実費の相場は1~5万円程度となりますが、弁護士事務所によっては基本報酬(着手金)に含まれる場合もあります。

8-5.その他の費用

その他の費用とは、出張費(日当)や交通費のことです。

出張が必要となった場合は1日あたり5万円程度、交通費も別途発生します。

9.遺産分割に係る紛争中は各種期限に注意

遺産分割に係る紛争中であっても、期限までにやらなければならない相続手続きが沢山あります。

特に注意すべきは、相続税の申告と納税です。

この章では、相続税に係る注意点について解説しますが、相続手続きの期限については「相続が発生したら…期限までに行うべき手続きと流れ」でご紹介しておりますので、参考にしてください。

9-1.遺産分割ができない場合は「未分割申告」を

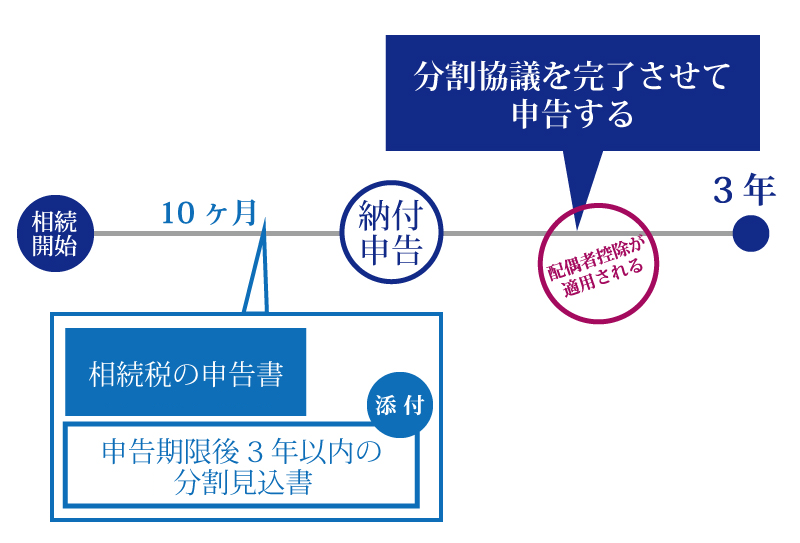

相続税の申告義務があっても、遺産分割に係る紛争があると、期限までに申告・納税ができません。

相続税の申告期限は「相続開始の翌日から10ヶ月以内」ですので、たとえ遺産分割が終わっていなくても、法定相続分で分割したと仮定する「未分割申告」をしなくてはなりません。

そして実際の分割方法が決まった後で、修正申告や更正の請求を行い、税額を調整します。

未分割申告を行わないと、相続税が大幅に減額される特例や控除を受けられない可能性があります。

これは「小規模宅地等の特例」や「配偶者控除」を適用するためには、「期限までに申告すること」という要件が設けられているためです。

遺産分割でもめていて相続税申告を失念してしまうと、相続税の負担が大きくなる可能性があるため注意が必要です。

未分割申告について、詳しくは「相続税の申告期限までに遺産分割が間に合わない場合の未分割申告」をご覧ください。

9-2.遺産未分割のままでは相続財産から納税できない

遺産分割が終わっていなければ、相続財産から相続税を支払えない点にも要注意です。

被相続人の預金口座は凍結されますし、相続登記ができないため不動産の売却もできません。

事業用の資産を含んでいるなら、事業承継に支障をきたす可能性もあります。

相続財産から相続税の納税を行うためにも、遺産相続トラブルは早期解決を目指しましょう。

10.遺産相続に係るトラブルは弁護士を交えて早期解決を

遺産相続に係るトラブルは、なるべく早い段階で弁護士を交えて早期解決を目指しましょう。

相続人同士で話し合う遺産分割協議で相続についての話がまとまらなければ、弁護士に代理交渉を依頼しましょう。

つい感情的になりやすいシーンでも、弁護士が間に入ることで冷静に進めやすくなります。

調停や審判・訴訟へと進む場合にも、弁護士のサポートがあると安心です。できるだけスピーディーに解決するための調整役となってくれます。

弁護士への相談を検討される場合は、相続専門の弁護士事務所を選ぶことをおすすめします。

10-1.相続専門の弁護士にご相談を

遺産相続に係るトラブルは、相続専門の弁護士事務所にご相談ください。

また、チェスターグループに所属する「チェスター税理士事務所」や「司法書士法人チェスター」と共に、あらゆる相続ニーズにワンストップで対応が可能です。

遺産相続に係るトラブルでお悩みの方は、まずはお気軽にお問合せください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。

様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ

各種サービスをチェック!

\ご相談をされたい方はこちら!/

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

相続法務編