離婚したら元夫(妻)や子供は財産相続できる?死亡したケースやトラブル回避の対策を紹介

夫婦が離婚した場合、その財産は財産分与や慰謝料請求によって法的に分配されます。

その後離婚した相手が亡くなったときは、元の配偶者である自分自身には財産を相続する権利があるのでしょうか?

また、離婚相手との間に子供がいた場合、その子供は財産を相続できるのでしょうか?

ここでは、離婚した相手が亡くなったときの相続について解説します。

特に離婚相手との間に子供がいた場合や、離婚相手が再婚して新しい家庭を築いている場合は、相続の権利が複雑になるので注意が必要です。

この記事の目次 [表示]

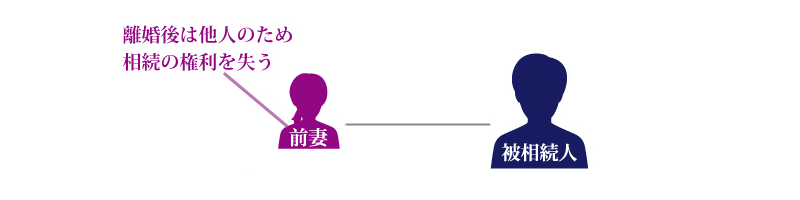

1.元夫(妻)の財産は相続できる?

夫婦が離婚した場合は、法律上はお互いに他人となります。

そのため、離婚すると元の配偶者は相続の権利を失います。

離婚した相手(元夫、元妻)が死亡して相続が発生しても相続人にはならず、財産を相続することはできません。

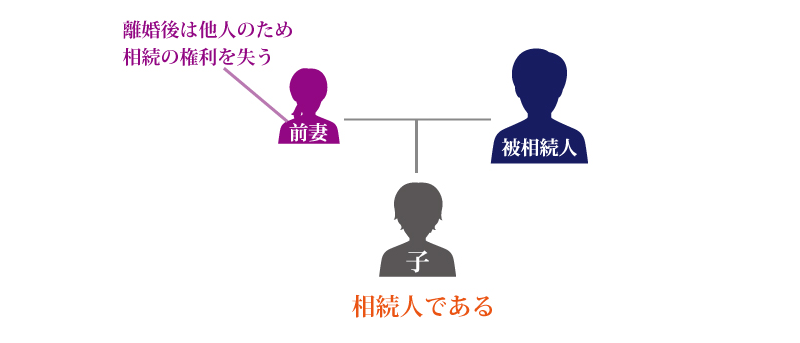

2.元夫(妻)との間の子供は相続できる?

離婚により夫婦関係が解消されても、夫婦の間に生まれた子供との親子関係は解消されません。元夫は子供の父親であり、元妻は子供の母親であり続けます。

そのため、離婚した夫婦の間に生まれた子供は、両方の親の遺産を相続する権利があります。

子供の親権がどちらの親にあるか、また子供がどちらの親と同居しているかは関係ありません。

そのため、離婚したのち何十年も親と会っていないという場合でも、相続が発生すれば子供は相続人として遺産相続に関わることになります。

3.元夫(妻)が死亡した場合の相続ケース

この章では、離婚した相手(元夫、元妻)が死亡したときの相続ケースを詳しくご紹介します。

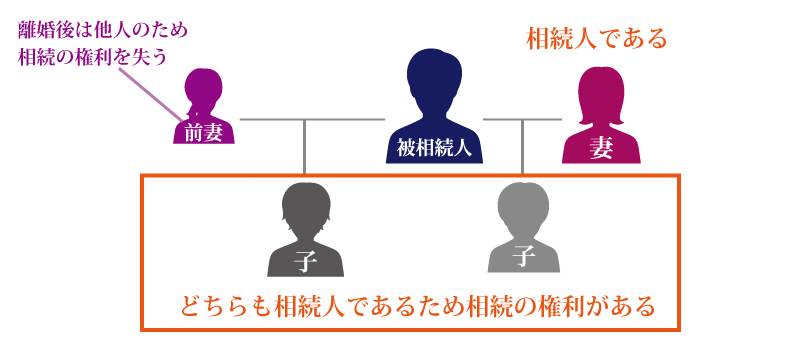

3-1.離婚前に子供がいた場合

亡くなった元夫、元妻(被相続人)との間に子供がいた場合は、次の人が相続人になります。

- 元の配偶者との間の子供

離婚した元の配偶者は相続人になりません。

3-1-1.元の配偶者との間の子供がすでに死亡している場合は?

元の配偶者との間の子供がすでに死亡している場合は、その子供の子供(被相続人の孫)が代襲相続で遺産を相続します。

代襲相続とは、本来相続人となるべき人が死亡、欠格、廃除により相続できない場合に、その人の子が代わりに遺産を相続することをいいます。

(参考)代襲相続とは?死亡した相続人の代わりに相続できる人について解説

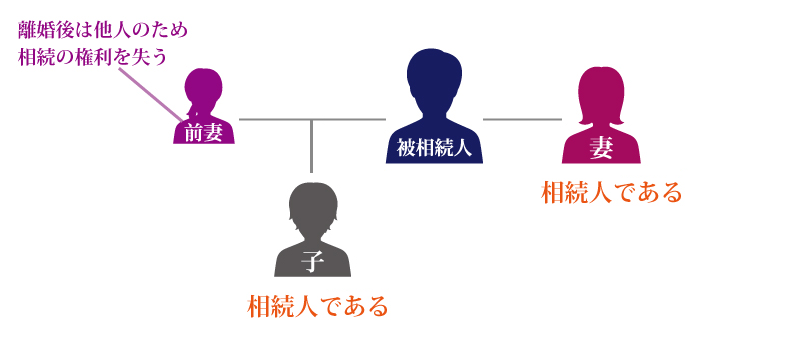

3-2.再婚して再婚相手との間に子供がいない場合

亡くなった元夫、元妻(被相続人)が再婚していて、再婚相手との間に子供がいない場合は、次の人が相続人になります。

- 現在の配偶者(再婚相手)

- 元の配偶者との間の子供

元の配偶者との間にも子供がいない場合は、被相続人の両親など直系尊属(直系尊属がいなければ兄弟姉妹)が、現在の配偶者とともに相続人になります。

3-3.再婚して再婚相手との間に子供がいる場合

亡くなった元夫、元妻(被相続人)が再婚していて、再婚相手との間に子供がいる場合は、次の人が相続人になります。

- 現在の配偶者(再婚相手)

- 元の配偶者との間の子供

- 再婚相手との間の子供

元の配偶者との間の子供と、再婚相手との間の子供は半血兄弟(異母・異父兄弟)となりますが、同じ割合で財産を相続する権利があります。

遺産相続では、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

被相続人が再婚して新しい家庭を築いている場合は、元の配偶者との間の子供が遺産分割協議から漏れないように注意が必要です。

連絡先がわからなくても、何とか捜し出して遺産分割協議に加わってもらわなければなりません。

(連絡先がわからない相続人を捜す方法は、「7.離婚前の子供が相続人であるが連絡がつかない場合は?」でご紹介します。)

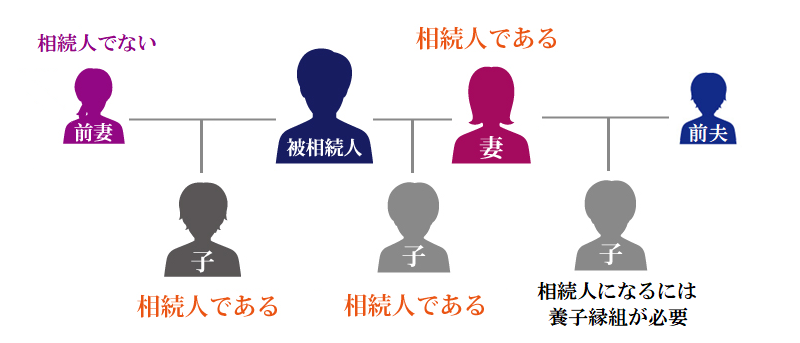

3-4.再婚して再婚相手の連れ子がいる場合

亡くなった元夫、元妻(被相続人)が再婚していて、再婚相手が連れてきた子供がいる場合は、次の人が相続人になります。

- 現在の配偶者(再婚相手)

- 元の配偶者との間の子供

- 再婚相手との間の子供

再婚相手の連れ子は、相続人になりません。ただし、被相続人と養子縁組をしていれば相続人になります。

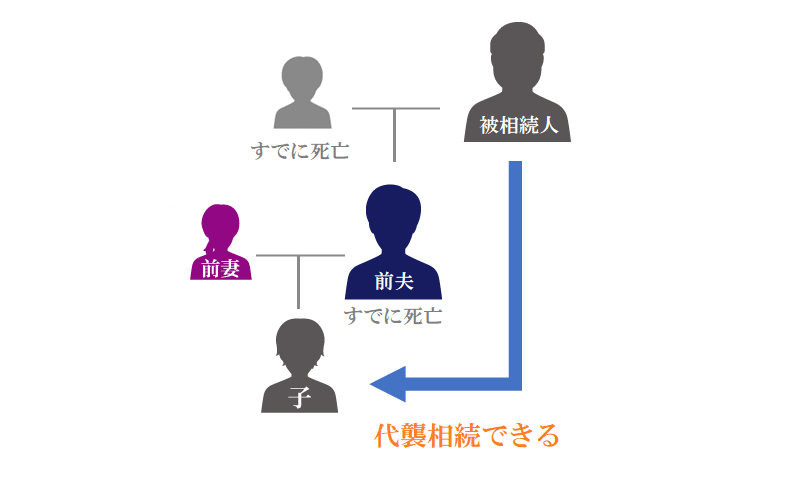

4.元夫(妻)の死亡後にその親が死亡した場合の相続ケース

離婚により夫婦関係が解消されても、親子の関係は解消されません。同様に、祖父母と孫の関係も解消されず継続します。

したがって、離婚後に元夫(妻)が亡くなって、のちにその親が亡くなった場合は、離婚前に生まれた子は代襲相続で遺産を相続することができます。

5.離婚した元夫(妻)と暮らす子供に相続させたくない場合の対策

ここまでお伝えしてきたように、親どうしが離婚しても子供は相続人として両方の親の遺産を相続することができます。

しかし、離婚の事情やその後の生活状況によっては、元夫(妻)に引き取られた子供に遺産を相続させたくないというケースもあるでしょう。

離婚した元夫(妻)と暮らす子供に相続させたくない場合は、遺言書を書いて誰に遺産を相続させるかを決めておくことができます。

このほか、条件はありますが、相続廃除をして子供を相続人から外すことも可能です。

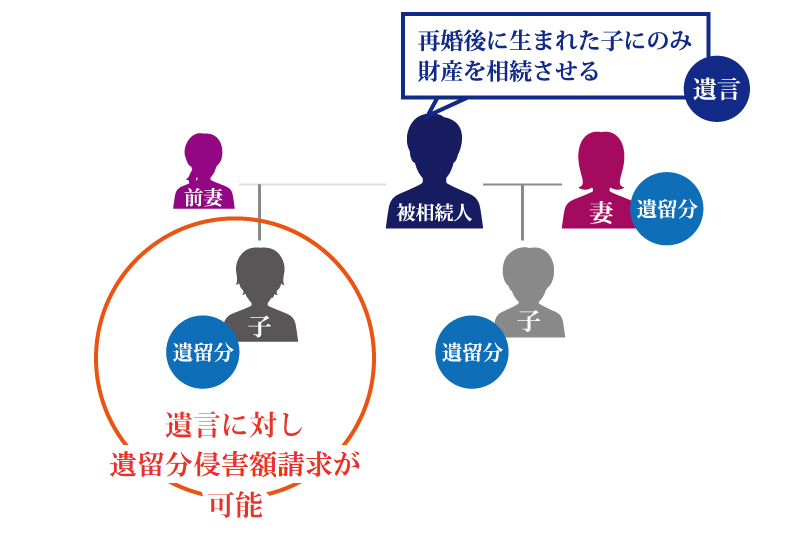

5-1.遺言書を書いておく

遺言書では、誰に遺産を相続させるかを決めることができます。

「遺産は再婚した妻と再婚後に生まれた子供に相続させる」という内容で遺言書を書けば、離婚した元夫(妻)に引き取られた子供に遺産を相続させないことができます。

しかし、相続人には遺留分(遺産を受け取れる最低限の割合)があり、元夫(妻)に引き取られた子供にも、遺産のいくらかは相続する権利があります。

元夫(妻)に引き取られた子供が遺言の内容を不服とすれば、遺留分侵害額請求で遺産を取り戻すことができ、相続人どうしのトラブルに発展する恐れがあります。

トラブルを避けるには、元夫(妻)に引き取られた子供にも最低限、遺留分に相当する遺産を与えるよう配慮することをおすすめします。

遺留分と遺留分侵害額請求については、次の章で詳しく解説します。

5-2.相続廃除という選択肢もある

離婚した元夫(妻)に引き取られた子供に遺産を相続させないようにするには、遺言書を書く以外に、相続廃除という方法もあります。

相続廃除とは、相続人になる予定の人から虐待や侮辱などを受けていた場合に、その人を相続人から外す手続きです。家庭裁判所に申し立てて手続きをしますが、遺言で意思表示をすることもできます。

廃除された人は遺留分もなくなるため、離婚相手に引き取られた子供を廃除すれば、全く遺産を与えないことができます。

ただし、相続廃除をするには、その子供から虐待や侮辱などを受けていて、かつ家庭裁判所に認められなければなりません。虐待や侮辱などを受けておらず、単に遺産を相続させたくないという理由だけでは廃除は認められません。

相続廃除ができる条件や手続きについては、下記の記事をご覧ください。

(参考)相続廃除で相続させたくない相続人の権利をはく奪できる?

6.最低限の取り分を請求できる「遺留分侵害額請求」とは?

相続人には、遺産を受け取れる最低限の割合として遺留分が定められています。

亡くなった被相続人の財産によって生活していた家族が困ることがないよう、遺留分で最低限の取り分が保証されています。

遺言によって特定の人に多くの遺産が与えられた場合は、他の相続人は遺産を十分に受け取ることができません。

受け取った遺産が遺留分より少ない場合は、遺留分が侵害されたとして、遺産を多く与えられた人からその不足分を取り戻すことができます。この手続きのことを、遺留分侵害額請求といいます。

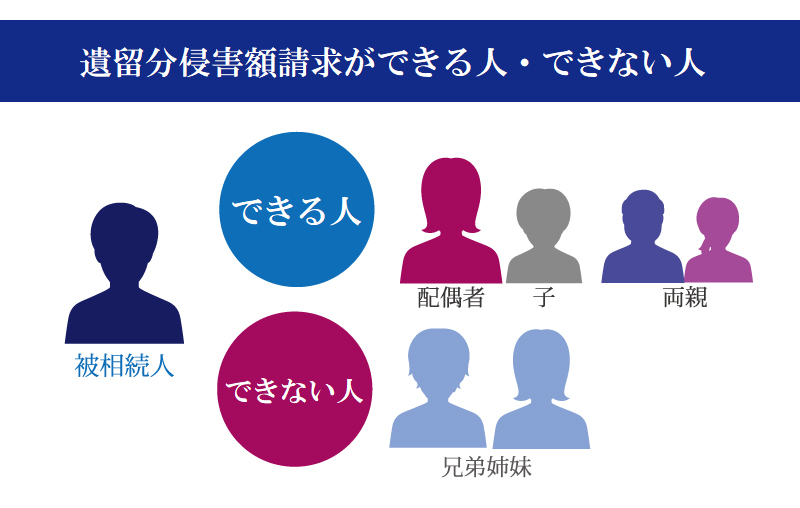

6-1.遺留分侵害額請求はどんな人ができる?

遺留分侵害額請求ができる人は、相続人のうち配偶者、子供(代襲相続する孫も含む)、直系尊属(両親など)に限られます。

両親が離婚した場合でも、その子供は両親の遺産について遺留分があり、遺留分が侵害されたのであれば遺留分侵害額請求ができます。

なお、相続人であっても兄弟姉妹に遺留分はなく、遺留分侵害額請求はできません。

6-2.遺留分の計算方法は?

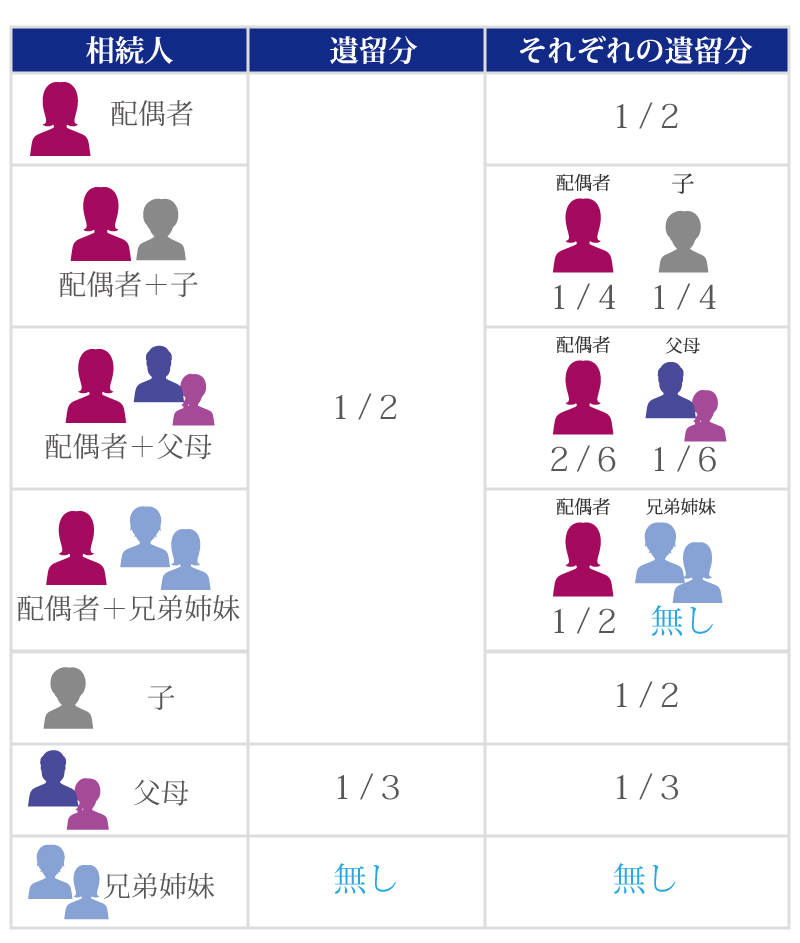

相続人全体の遺留分は、遺産の1/2(相続人が直系尊属だけの場合は1/3)であり、それを法定相続分で分けたものが各相続人の遺留分となります。

(参考)遺留分権利者の対象範囲と金額|手続きや必要書類も詳しく解説

主な家族構成に応じた相続人ごとの遺留分は、下記の表のとおりです。

子供が複数いる場合や父母がともに健在の場合は、表に記載された遺留分を人数で等しく分けます。

6-3.遺留分侵害額請求の手続き方法

遺留分侵害額請求をするには、まず、遺言で遺産を多くもらった人(相手方)と直接交渉します。

具体的には、内容証明郵便で遺留分侵害額請求をする意思表示をします。

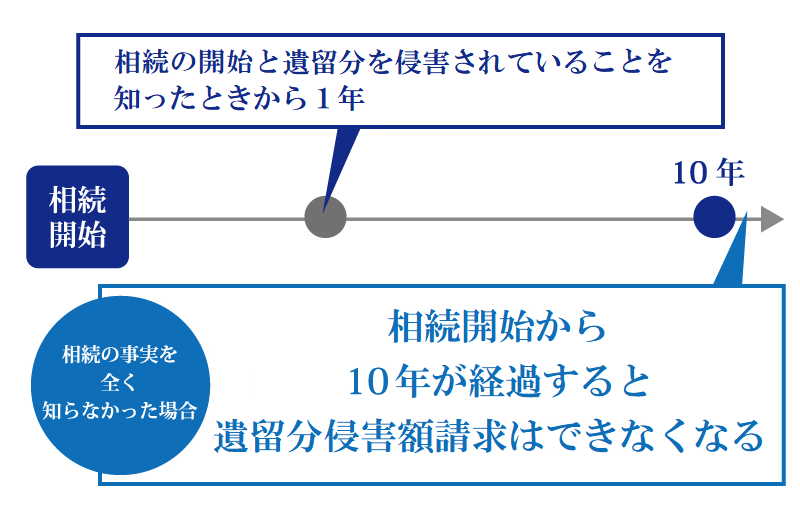

遺留分侵害額請求には期限があり、相続の開始(被相続人の死亡)と、遺留分が侵害されていることを知った日から1年と定められています。

相続の開始を知らなかった場合でも、相続開始から10年が経過すると遺留分侵害額請求はできなくなります。

相手方が請求に応じない場合は、家庭裁判所で調停を申し立てます。調停でも話がまとまらない場合は、裁判で解決を図ります。

なお、遺留分を侵害された相続人が、実際に遺留分侵害額請求をするかどうかは自由です。遺言書に書かれた被相続人の遺志を尊重して、あえて財産を取り戻さないという選択もできます。

(参考)遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)とは?計算方法・時効・手続きの流れ

7.離婚前の子供が相続人であるが連絡がつかない場合は?

遺産相続では、誰が相続人であるかを確認するために、亡くなった被相続人の戸籍を出生までさかのぼって確認します。

戸籍を見れば、被相続人が過去に離婚していることや、元の配偶者との間に子供がいることなどがわかります。

もし、被相続人に離婚前の子供がいた場合は、その子供も相続人になります。

会ったことがないとか連絡がつかないという理由で、離婚前の子供を遺産分割協議に加えなければ、協議は無効になってしまいます。

相続人になっている以上、どうにかして連絡を取って遺産分割協議に加わってもらわなければなりません。

7-1.離婚前の子供に連絡を取る方法

離婚前の子供に連絡を取るには、次のような方法があります。

- 被相続人の携帯電話や手紙などで連絡先を調べる

- 戸籍の附票で住所を調べる

被相続人の携帯電話や、届いた手紙などを調べると、離婚前の子供の連絡先がわかるかもしれません。しかし、疎遠になっていると連絡先が見つかる可能性は低いでしょう。

戸籍の附票を取り寄せると、離婚前の子供の住所を調べることができます。住所がわかれば、手紙を出すなどして連絡を取ることができます。

自分だけで連絡できない場合は、相続問題に詳しい弁護士に依頼してもよいでしょう。

知らない人からの手紙は読んでもらえない可能性があり、弁護士から手紙を送った方が信頼してもらえる場合もあります。

7-2.どうしても連絡が取れない場合は「不在者財産管理人」を選任

離婚前の子供を捜しても連絡が取れない場合は、家庭裁判所に申し出て「不在者財産管理人」を選任します。

不在者財産管理人は、行方不明の人や連絡が取れない人の財産を管理します。不在者財産管理人が遺産分割協議に加わるには、「権限外行為許可申立」という手続きも必要になります。

8.生前に遺言書を書いてトラブル回避

離婚すると、離婚前と再婚後の双方の子供が相続人になり、相続人の関係が複雑になります。

亡くなった後の家族のトラブルを最小限に抑えるためには、生前に遺言書を書いて、誰にどの遺産を相続させるかを指定しておくことをおすすめします。

生前に遺産をどのように分けるか本人の意思を示しておくことで、トラブルの回避につながります。

遺言書の書き方については、下記の記事を参照してください。

(参考)遺言書の書き方完全ガイド-遺言書の形式と内容に関する注意点を解説

なお、遺言書の作成を弁護士や司法書士に依頼すると、死亡した後の遺言の執行も任せることができるので安心です。

9.離婚した夫婦の間に未成年の子供がいる場合の対策

離婚した夫婦の間に未成年の子供がいる場合は、父母のどちらか一方が親権者となります。

親権者として子供を引き取った人が死亡した場合は、自動的に元の配偶者が親権者になるわけではありません。元の配偶者が親権者になることを希望する場合は、家庭裁判所に親権者変更の申し立てをします。

離婚の経緯などの事情から、どうしても元の配偶者に親権者になってほしくない場合は、子供を引き取った人が遺言書で「未成年後見人」を指定します。

未成年後見人は、未成年者が成人するまで監護養育する役割を担うほか、未成年者が相続人になった場合に、本人に代わって遺産相続の手続きをします。

実際には、自分の両親(子供の祖父母)など親族を未成年後見人に指定することが多いようです。遺言書で未成年後見人を指定するときは、あらかじめ未成年後見人になってほしい人に了承してもらうようにしましょう。

未成年後見人について詳しいことは、下記の記事を参照してください。

(参考)未成年後見人とは?役割や報酬・手続きの概要などをわかりやすく解説

10.まとめ~離婚後の相続は専門家に相談を~

離婚をしたことがある人の相続は、相続関係が複雑になり、さまざまな問題を抱えることになります。

ここまでご紹介してきた問題点も含めると、次のような点に注意が必要です。

- 誰が相続人になるか判定が難しい

- 相続関係が複雑になり相続税対策を立てづらい

- 前の配偶者の子供がいる場合は、遺産分割協議や遺留分侵害額請求でトラブルになりやすい

- 相続登記で提出する相続関係説明図は、前の配偶者の子供も記載するなど作成が難しくなる

- 前の配偶者の子供と連絡が取れない場合に捜し出すことが困難

- 前の配偶者との間に未成年の子供がいる場合は親権の問題が生じる

- 離婚が相続税対策・贈与税対策のために行なわれた場合は、財産分与に贈与税が課される場合がある

- 離婚の経緯によっては相続人どうしの感情的な対立に発展する

離婚をしたことがある人の相続は、弁護士や税理士など相続問題に詳しい専門家に相談することをおすすめします。

この記事を掲載している相続税専門の税理士法人チェスターは、弁護士事務所と提携しており、遺産相続のあらゆるご相談をワンストップで承ります。

遺産相続でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。

様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ

各種サービスをチェック!

\ご相談をされたい方はこちら!/

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

相続法務編