家族葬とは?参列者はどこまで呼ぶべき?流れ・費用・香典辞退のマナー等を解説

家族葬とは、故人の親族や友人といった親しい関係者のみが参列する、小規模な葬儀のことです。一般葬と同様に、通夜・告別式・火葬等が執り行われます。

近年、増加傾向にある家族葬ですが、遺族のみなさんは以下のように悩まれることが多いです。

- 費用の平均相場はいくらくらいなのか

- 参列者をどこまで呼ぶべきなのか

- 香典を辞退すべきか否か

この記事では、家族葬の定義や一般的な流れはもちろん、費用・参列者の決め方・香典の取扱いについて解説しますので、ぜひ参考にしてください。

この記事の目次 [表示]

1.家族葬とは

家族葬とは、身近な人だけで執り行う、一般葬よりも小規模な葬儀のことです。

家族葬という名称から、故人の家族(親族・遺族)だけが参列する…と誤解されることもありますが、故人と親しかった友人や知人なども参列できます。

家族葬は一般葬と同じく、通夜・告別式・火葬等が執り行われますが、一般葬よりも参列者の人数が少ないのが特徴です。

一般葬の参列者はおおよそ40~100名程度ですが、家族葬の参列者は10~30名程度であるケースが多いです。

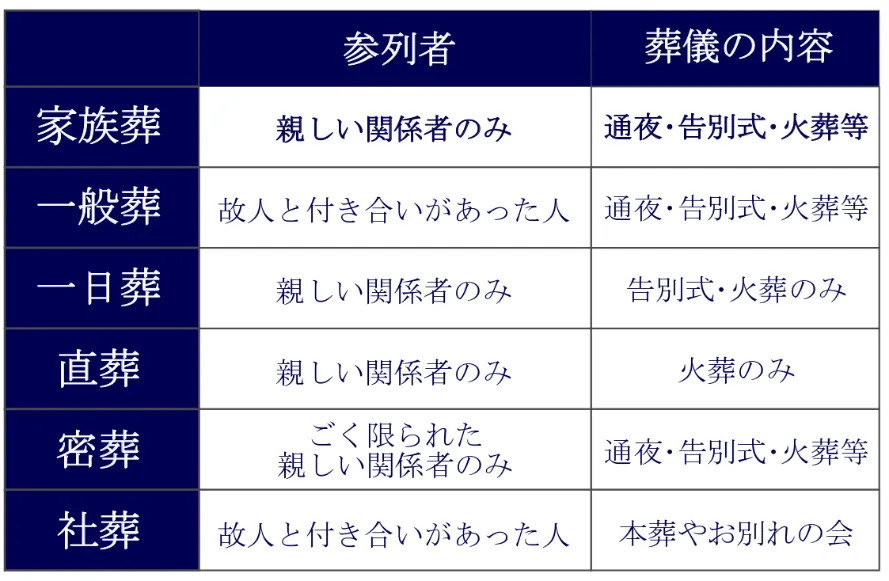

1-1.家族葬と一般葬や密葬等の違い

近年は家族葬のみならず、一般葬・一日葬・直葬・密葬・社葬など、様々な葬儀の種類があります。

これらの違いをまとめましたので、参考にしてください。

密葬とは、訃報や葬儀案内を広く知らせずに、ごく限られた親しい関係者のみが参列する葬儀のことで、日を改めて社葬(企業が主体となって執り行う葬儀)が執り行われるのが一般的です。

密葬と家族葬を混同される方が多いですが、正しい理解を持った方に対して誤解を与える可能性がありますので、間違えないようご注意ください。

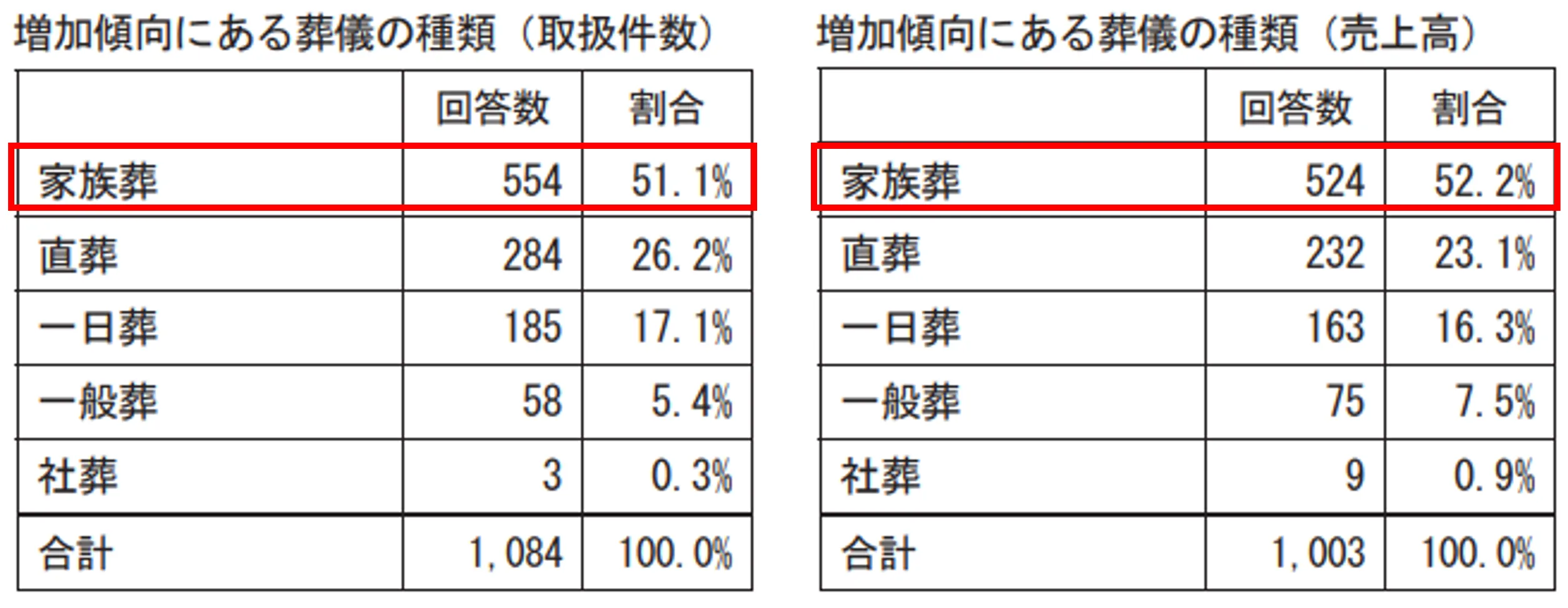

1-2.家族葬は増加傾向にある

公正取引委員会「葬儀の取引に関する実態調査報告書」によると、葬儀の種類別の年間取り扱い件数については一般葬が63%と最も多く、家族葬は28.4%とされています。

しかし、取扱件数・売上高共に、近年最も増加傾向にある葬儀の種類は「家族葬」とされています。

【出典:公正取引委員会「葬儀の取引に関する実態調査報告書」より一部抜粋】

ただし、上記のデータは新型コロナウイルス感染症が確認される前に行われたものであり、アフターコロナでは家族葬が主流になっているという民間業者のデータもあります。

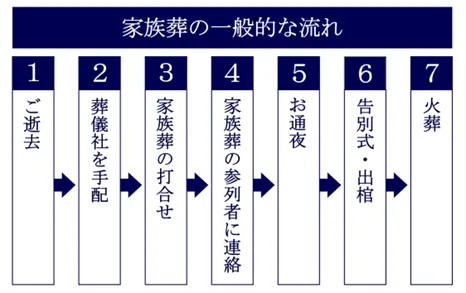

2.家族葬の一般的な流れや日程

家族葬の一般的な流れや日程は、以下の通りです。

家族葬では通夜・告別式・火葬等を執り行うため、一般葬と同様の流れ…と考えていただくと良いでしょう。

なお、遺族の都合や火葬場や会場の状況により、ご逝去から葬儀まで3~5日程度かかることもあります。

一般的な葬儀の流れについて、「知っておきたい葬儀の流れとは?葬儀費用の平均・注意点と併せて解説」でも詳しく解説しております。

2-1.ご逝去

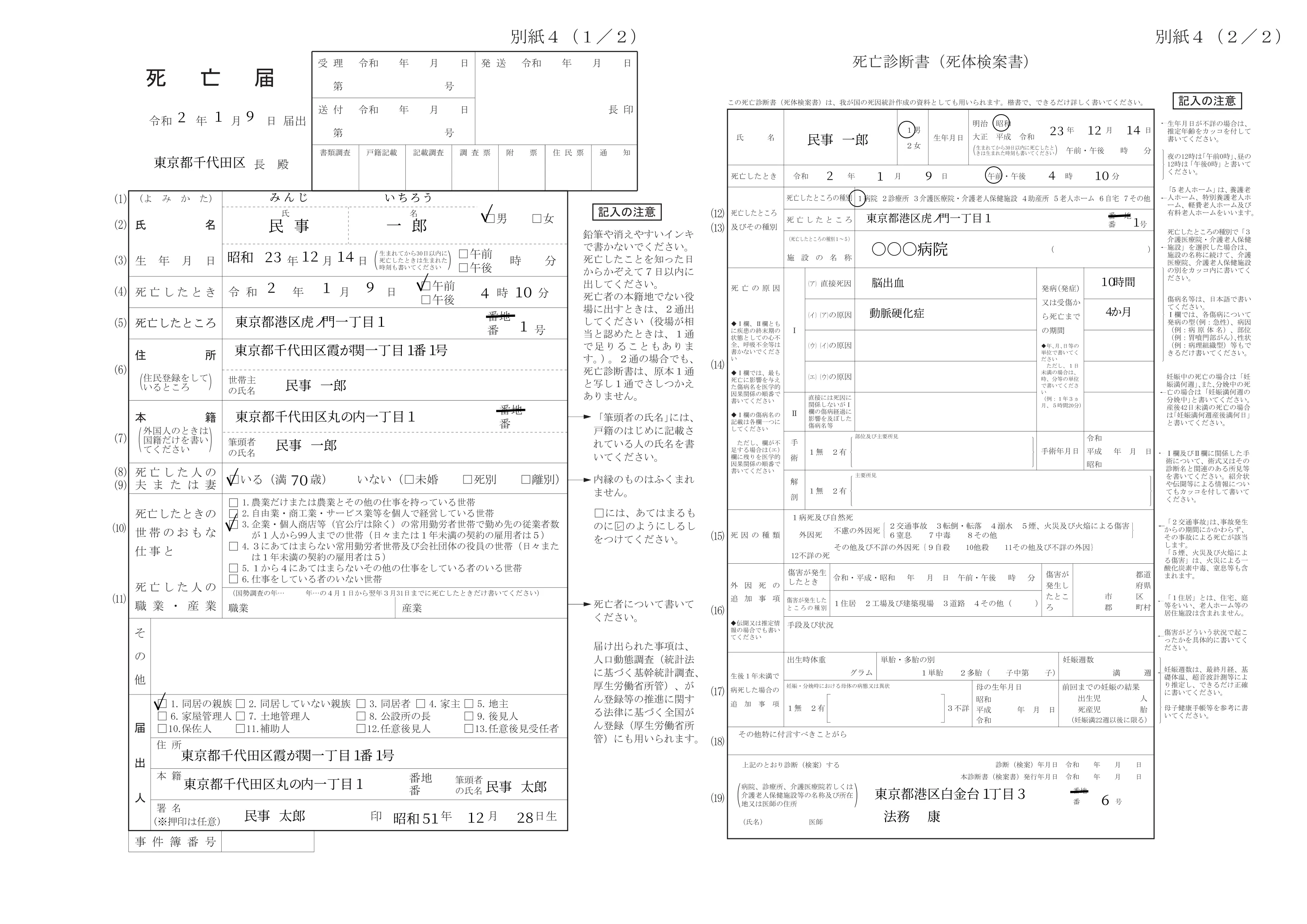

家族がご逝去された際には、故人の死亡を確認した医師や警察から「死亡診断書(死体検案書)」が発行されます。

死亡診断書(死体検案書)の左側にある「死亡届」に記入をし、死亡から7日以内に市区町村役場に提出します(葬儀会社が代行してくれるケースが多い)。

出典:法務省

死亡届を提出すると火葬許可申請書を渡され、必要事項を記入して提出すると「火葬(埋葬)許可書」が発行されますので、大切に保管しておきましょう。

死亡届の書き方について、詳しくは「3分でわかる死亡届の書き方~この通り書けば提出できます!」をご覧ください。

2-2.葬儀社を手配

次に、家族葬を執り行うために、葬儀社を手配します。

葬儀社を選ぶ時には、迅速かつ慎重に比較・検討する必要がありますが、以下のポイントを基準に選ぶと良いでしょう。

葬儀社を選ぶポイント

- 家族葬に対応している

- 料金体系が明確である

- 契約を急かさない

- スタッフの対応が丁寧である

なお、故人が生前契約していた場合には、契約先の葬儀社を利用しましょう。

2-3.家族葬の打ち合わせ

葬儀社の手配が終わり次第で、家族葬の打ち合わせを行います。

打ち合せの主な内容

- 日程や場所の調整

- 宗教(宗派)の確認

- 喪主の決定

- 遺影や葬儀プランの決定

- 香典・弔電・供花の取扱い

後述しますが、家族葬では香典・弔電・供花を辞退することがありますので、遺族間で相談して取扱いを決めましょう。

祭壇の種類について、詳しくは「葬儀の祭壇には種類がある?!飾り方や費用・選び方・宗教ごとの違いも解説」をご覧ください。

2-4.家族葬の参列者に連絡

家族葬の内容が決まり次第で、参列をお願いする方々に家族葬の日時や場所を連絡します。

この際、参列者が悩まないよう、香典についての取扱いをハッキリと伝えておきましょう(詳細は後述します)。

訃報連絡のマナーが心配な場合は、葬儀社に相談しながら進めましょう。

2-5.お通夜

お通夜では、お坊さんの読経・焼香に続き、喪主や遺族が焼香を行います。

そして焼香が終わってお坊さんが退席した後に、喪主が挨拶をします(家族葬では省略されることもあります)。

詳しくは「お通夜とは。お通夜の流れと手順」をご覧ください。

2-6.告別式・出棺

お通夜の翌日に告別式が執り行われ、故人と最期のお別れをします。

告別式では、遺族と参列者全員が着席してから開式となります。読経の後に遺族・参列者が焼香し、弔電がある場合は主にスタッフが読み上げます。

棺の蓋を開けお花を入れた(献花)後は、故人が大切にしていたものなど副葬品を入れ、棺に蓋をして釘打ちの儀を行い、出棺となります(釘打ちは省略される事もあります)。

2-7.火葬

告別式会場から火葬場へ移動し、火葬炉の前で「納めの儀」を行います。遺族は火葬炉の前に集まり、お坊さんが読経した後に焼香を行います(読経・焼香は省略されることもあります)。

そして棺が火葬炉へ運ばれて火葬を行い、火葬後は炉の前に戻り、遺族・近親者が遺骨を骨壺に入れていきます(骨上げ)。

なお、この際に市区町村役場から発行された「火葬(埋葬)許可証」を、火葬場のスタッフに渡します。

火葬が終われば「埋葬許可証」を受取りますが、この許可証は遺骨を埋葬する際に提出しなくてはなりませんので、紛失しないよう保管をしておきましょう。

相続手続きは他にも沢山ある!

家族が亡くなったら、やるべき相続手続きの数は多く、中には期限が定められているものもあります。

詳しくは「相続手続きの流れと期限を一挙解説!いつまでにどのような手続きが必要?」で解説しておりますので、あわせてご覧ください。

3.家族葬の平均費用はいくら?誰が払うの?

家族葬の平均費用は、100万円前後が相場と言われています。

葬儀費用は「葬儀一式費用+飲食費+火葬料」の3つのカテゴリがあり、この他に僧侶に渡す「お布施」が別途発生します。

総務省統計局「2020年基準改定における冠婚葬祭サービス価格の把握について(案)」によると、一般葬を含む総葬儀費用は約120万円(お布施を除く)です。

対して、家族葬の総葬儀費用は40~70万円(お布施を除く)ですので、一般葬よりも費用が安くなる傾向にあります。

家族葬の具体的な費用については、複数社に見積もりを依頼し、比較・検討することで相場を把握できます。

葬儀費用について、詳しくは「葬儀費用の相場は200万円? 費用を抑える方法や補助金を紹介」でも解説しております。

3-1.家族葬の費用を払うのは「喪主」か「施主」

家族葬の費用を誰が払うのかについて、法律では定められていません。

一般的には、家族葬の主催者である、「喪主(故人の配偶者や子供)」が費用を負担します。

しかし、喪主が高齢である場合や、経済状況によって支払えない場合は、血縁者の中から選ばれた「施主(せしゅ)」が費用を支払うこととなります。

詳しくは、「葬儀費用がないときの対処法とは?誰が払う?そもそも相場はいくら?」でも解説しております。

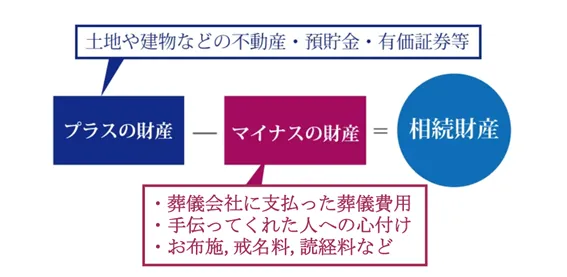

3-2.家族葬の費用は相続財産から控除できる

家族葬の費用は、相続税額を計算する際に、相続財産(遺産)から控除できます。

この理由は、葬儀費用は相続開始に伴う必然的な出費であり、社会通念上、相続財産そのものが担っている負担と言えるためです。

この他にも、火葬・埋葬・納骨にかかった費用、遺体や遺骨の運搬にかかった費用、死亡診断書の発行費用についても、すべて相続財産から控除できます。

葬儀費用と相続税の関係について、詳しくは「相続税から葬儀費用は控除できる?該当するもの・注意点や申告方法も解説」をご覧ください。

4.家族葬の参列者はどこまで呼ぶべき?

家族葬の参列者の属性や人数に決まりはありませんので、「どのように故人と最後の時を過ごしたいのか」を考え、遺族で相談して参列者の範囲を決めましょう。

もし故人の希望を聞いておらず、どうしても参列者の範囲を決められない場合は、以下のような方法を採用すると良いでしょう。

参列者の範囲を決めるポイント

- 故人と生計を共にしていた遺族に限定する

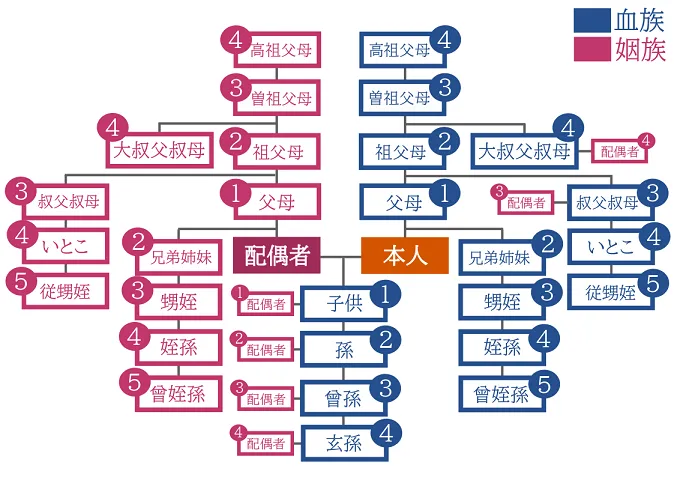

- 家族葬の規模を決めてから範囲を決める(〇親等までなど)

親等とは、親族間の世代数を示す単位のことで、「血族の親等」と「姻族の親等」の2種類があります。

親等の数え方について、詳しくは「一親等とは?一等親との違いは?親族の関係性や数え方【図解】」や「二親等とは兄弟姉妹・祖父母・孫のこと-系図付きでわかりやすく」をご覧ください。

4-1.家族葬に親戚呼ばない場合はどうすれば良い?

家族葬に親戚を呼ばない場合でも、訃報と共に、家族葬を執り行った(行う)旨を連絡しましょう(電話でも書面でもOK)。

故人の訃報を連絡しなければ、親戚が家族葬に参列することはありません。

しかし、周囲の人から訃報を聞く可能性が高く、連絡をしてもらえなかった親戚は「なぜ教えてもらえなかったのか」と感じ、トラブルになることも考えられます。

訃報の連絡と共に、「故人並びに遺族の意思により、近親者にて家族葬を執り行った(行う)」という連絡はしておくと、納得してもらいやすいでしょう。

5.家族葬における香典の取扱い

家族葬における香典は、喪主や遺族が「受け取る」「受け取らない」を決められます。

一般的には、参列者に負担をかけたくない、香典返しや返礼品を準備するのが難しいといった理由から、家族葬では「香典辞退」を選択するケースが多いです。

もちろん、家族葬で香典を受け取っても問題はありませんし、地域的に香典を受け取ったほうが良い場合もあります。

悩まれる場合は、遺族のみならず、葬儀社と相談して決めると良いでしょう。

5-1.香典を辞退するなら意思表示を

家族葬で香典を辞退する場合は、ハッキリとその意思表示をしましょう。

「香典を辞退する」という意思表示をすれば、参列者はもちろん、家族葬に参列しなかった人も迷わなくて良いためです。

家族葬の参列をお願いする人には、訃報や家族葬への参列のお願いをする際に、以下のように伝えましょう。

香典辞退の例文

- 誠に勝手ながら御香典につきましては 故人の遺志によりご辞退申し上げます

- 誠に勝手ながら御香典 ご供花 ご供物の儀は硬くご辞退申し上げます

斎場に「香典辞退」と記載した看板を、受付に設置しておくという方法もあります。

なお、家族葬に呼ばずに訃報を伝える人には、訃報を伝える際に、香典辞退の旨を伝えましょう。

5-2.香典を受け取った場合は香典返しを

家族葬で香典を受け取った場合は、一般葬と同じく、香典返しを送りましょう。

香典返しは「半返し」が一般的ですので、受け取った金額の半額程度の、以下のような物を選択すると良いでしょう。

香典返しの例

- カタログギフト

- 日持ちするもの(お茶・海苔・洗剤など)

- 白装束を表すもの(白いタオルなど)

香典返しを送るタイミングは、「四十九日の後」もしくは「香典を受け取った当日(即日返し)」です。葬儀社と相談した上で決めると良いでしょう。

5-3.受け取った香典には税金がかかる?

家族葬のみならず、受け取った香典に税金は課税されないのが原則です。

日本は様々なシーンで金銭のやり取りがある文化であり、香典は社交上必要と認められた金銭であるためです。

相続税法基本通達21の3-9においても、「故人から受ける香典…(略)…社会通念上相当と認められるものについては贈与税を課税しない」と定められています。

詳しくは「香典は相続税の課税対象になるか?」をご覧ください。

6.家族葬のメリット・デメリット

これまで解説してきた内容を元に、家族葬のメリットとデメリットについてまとめました。

6-1.家族葬のメリット

家族葬は親族や親しい友人のみで執り行う小規模の葬儀ですので、以下のようなメリットがあります。

家族葬のメリット

- 事前準備の時間や手間を軽減できる

- 形式に捕らわれない自由な葬儀にできる

- 故人をゆっくり見送れる

- 告別式の参列者対応が軽減される

- 一般葬よりも葬儀費用を安く抑えられる

家族葬は一般葬よりも料理や返礼品の自由度が高いだけではなく、祭壇の種類や香典ルールに捕らわれることもありません。

参列者の人数も限られているため、事前準備の手間を軽減できますし、参列者の対応に終われることなく故人をゆっくり見送ることができます。

また、参列者の人数が少ない家族葬では、一般葬よりも葬儀費用を安く抑えられるのもメリットと言えるでしょう。

6-2.家族葬のデメリット

家族葬には沢山のメリットがありますが、以下のようなデメリットもあります。

家族葬のデメリット

- 家族葬を理解してもらえないことがある

- 参列者をどこまで呼ぶべきかで悩む

- 葬儀後に弔問対応が多くなる可能性あり

- 香典収入が少なければ持出費用が増える可能性あり

家族葬は近年増加傾向にある葬儀の種類ですが、地域性・故人の地位によっては、家族葬を理解してもらえないこともあります。

また、参列者をどこまで呼ぶべきかで悩むことも多く、親戚や知人から「どうして呼んでくれなかったのか」と不満を言われたり、トラブルに発展したりするケースもあります。

家族葬に参列しなかった人の弔問が増えて、その対応に終われることもあります(事前に弔問辞退などを伝えることもできます)。

香典を辞退した場合は香典収入がないため、葬儀費用の支払いのために持ち出す金銭が多くなることもデメリットと言えるでしょう。

7.家族葬を取り行う親族側でよくある疑問Q&A

家族葬において、喪主や遺族の方が悩まれる疑問についてお答えします。

7-1.家族葬はどこで行える?

家族葬を執り行うのは、一般葬と同様、斎場や葬儀場です。

近年は家族葬が増加傾向にあるため、10~30人まで着席できる広さの会場も準備されています。詳細は、葬儀社に問い合わせましょう。

7-2.家族葬のお布施の相場は?

家族葬のお布施(読経料や改名料)の相場は、一般葬と同様です。

お布施の相場は地域によって異なるだけではなく、宗派によっても異なります。

お布施の相場の例

- 関東地方…約30万円

- 近畿地方…約20万円

- 浄土真宗…約20万円

- 浄土宗や日蓮宗など…30~50万円

お布施には「お車代」や「御膳料」が含まれませんので、これらは別途準備しておくと良いでしょう。

7-3.家族葬の服装マナーは?身内だけなら?

家族葬の服装には特別なルールはありませんが、一般葬と同様の考え方です。

喪服には「正喪服」「準喪服」「略喪服」の3種類がありますが、家族葬において一般的なのは「準喪服」です。

準喪服とは

- 男性であればブラックスーツ

- 女性であれば装飾や光沢のないブラックフォーマル

ただし身内だけの家族葬である場合は、必ずしも準喪服が基準とはなりませんので、葬儀社や遺族と相談して決めましょう。

7-4.家族葬でも喪主の挨拶は必要?

家族葬でも基本的に喪主の挨拶は必要ですが、参列者の属性によって対応が異なります。

例えば、親しい友人や親戚も参列する場合は、喪主が挨拶をして参列の御礼をするのがマナーと言えます。

しかし、家族葬の参列者が身内のみ…といった場合は、喪主の挨拶を省略できます。

8.家族葬は葬儀社とのトラブルに要注意

近年は家族葬をはじめとする、小規模な葬儀の需要が高い傾向にあります。

しかし、葬儀で提供されるサービスは多岐にわたり、費用の項目が複雑であることからトラブルが起こりやすくなっています。

主なトラブル事例

- 葬儀社から希望とは異なる契約を強く勧められた

- 合意していないサービスの料金を請求された

- 実際の葬儀場がパンフレットの写真と異なっていた

葬儀だけではなく、お墓に関しても「墓の納骨スペースに雨漏りがある」「寺院の管理がずさんで対応にも問題がある」などのトラブル相談があります。

葬儀・お墓共に、複数の業者を比較・検討することをおすすめします。

国民生活センター「大切な葬儀で料金トラブル発生!-後悔しない葬儀にするために知っておきたいこと-」で対処法が紹介されておりますので、参考にしてください。

8-1.生前契約で葬儀社とのトラブル回避

元気なうちに葬儀社と生前契約をしておけば、遺族と葬儀社とのトラブルを回避できます。

ご自身の希望が叶うだけではなく、遺族が準備をする手間を省くことにもつながります。

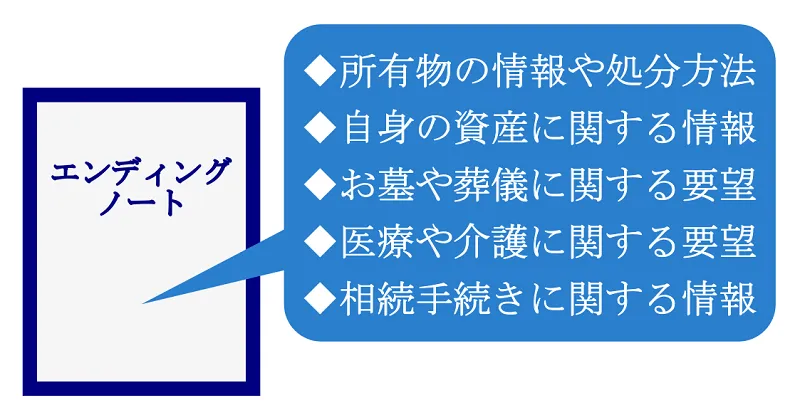

8-2.エンディングノートの作成もおすすめ

エンディングノート(終活ノート)とは、いざという時のために備えて、資産や所有物に関する情報や処分方法などを記載するノートのことです。

葬儀の希望のみならず、訃報の連絡をして欲しい人の連絡先を記載しておけば、遺族が迷うことなく葬儀の準備を進められます。

エンディングノートについて、詳しくは「終活のはじめはエンディングノートから。活用のコツや記載項目を解説」をご覧ください。

また、この記事を制作している税理士法人チェスターは、「あなたと大切な人のためのライフノート」(清文社)という書籍を執筆しています。

書き込み式のノートとして気軽に書ける仕様なので、エンディングノートはハードルが高いと感じる方はぜひチェックしてみてください。

9.家族葬の参列者のための基礎知識とマナー

ここまで、家族葬を執り行う「遺族側」の目線で解説をしてきました。

しかし、家族葬の参列者のみなさんや、家族葬に呼ばれなかった親族にとっても、様々な疑問があるはずです。

この章では、家族葬の参列者のための基礎知識やマナーをご紹介しますので、参考にしてください。

9-1.家族葬の参列者は香典を渡すべき?

家族葬の参列者が香典を準備すべきか否かは、「香典辞退」の有無によって異なります。

- 香典辞退あり…香典の準備は不要

- 香典辞退なし…香典を準備する(当日に会場で判断)

家族葬における香典は、喪主や遺族の意向に従うのが基本です。

「香典辞退」の案内があるにも関わらず、無理矢理香典を渡す行為は、遺族に迷惑をかけることもありますのでご注意ください。

家族葬の香典の相場について、詳しくは「密葬や家族葬で香典は必要?密葬のマナー・金額相場・香典辞退の場合を解説」をご覧ください。

9-2.香典辞退されているけど弔電や供花をしても良い?

家族葬で香典を辞退されているものの、どうしても弔意を伝えたい方は、代わりに弔電や供花をしても良いでしょう。

ただし、喪主や遺族の意向で弔電・供花・供物も辞退されている場合は、これらを送ることも控えましょう。

9-3.家族葬に参列者の服装マナーは?

家族葬の参列者の服装は、準喪服(ブラックスーツやブラックフォーマル)を基準としましょう。

もし「平服でお越しください」と案内があれば、略喪服(グレー・ダークグレー・紺色などの地味な色調)でも大丈夫です。

9-4.家族葬に呼ばれなかった場合は?

親戚や友人が亡くなって、遺族に「家族葬を行う予定」と言われた場合もあるかと思います。

喪主や遺族から参列のお願いがない限り、家族葬への参列は控えましょう。

9-5.家族葬に参列しない親族は香典を渡すべき?

家族葬に参列しない親族の方は、香典を控えるのが基本です。

参列しないなら、せめて香典を渡すべきでは…と、みなさん悩まれるかと思います。

しかし、家族葬では喪主や遺族の意向によって香典辞退をするケースが多く、香典返しや返礼品を準備することは想定していない可能性があります。

どうしても弔意を伝えたい場合は、遺族に確認をした上で、供花・供物を渡しましょう。

10.まとめ

家族が亡くなった後は、葬儀のみならず、遺族が行う相続手続きはたくさんあります。

故人が加入していた健康保険や年金に係る手続きのみならず、契約していたサービスの解約や名義変更も必要となります。

また、故人が所有していた財産について遺産相続の手続きも必要となりますし、該当するケースでは、不動産の相続登記や相続税申告も必要となります。

遺産相続手続きの時間が取れない、負担を軽減したい方は、司法書士などの専門家に依頼されることをおすすめします。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。

様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。

様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ

各種サービスをチェック!

\ご相談をされたい方はこちら!/

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

その他