相続手続きに必要な戸籍謄本の種類と取り方から申請までを徹底解説!

相続の手続きでは、必ずといってよいほど戸籍謄本の提出が必要です。

しかし、どのような種類の戸籍謄本が何部必要で、どうやって取得するかもわからないという方も少なくないでしょう。

この記事では、相続手続きでどのようなときにどのような戸籍謄本が必要になるかを解説します。あわせて、戸籍謄本の取得方法もご紹介します。

この記事の目次 [表示]

1.そもそも戸籍謄本とは

はじめに、戸籍謄本とはどのようなものかをご紹介します。

戸籍とは、日本国民が出生してから死亡するまでの身分関係(出生、婚姻、死亡、親族関係など)を登録し、公に証明するものです。

現在は、一組の夫婦と姓を同じくする未婚の子を一つの単位として戸籍が作られています。

戸籍謄本とは、戸籍に記載されている事項の写しであり、さらにその内容が原本と相違ないことを公に証明した文書です。

戸籍謄本にはいくつか種類があるほか、同じものでも異なる呼び方をする場合があります。ここでは、戸籍謄本の種類や名称の違いについて解説します。

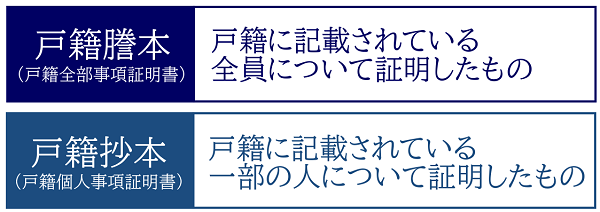

1-1.戸籍謄本と戸籍全部事項証明書の違い

「戸籍謄本」と「戸籍全部事項証明書」は、実質的には同じものです。

実務では、戸籍全部事項証明書のことも戸籍謄本と呼ばれています。

相続手続きで戸籍謄本の提出を求められたときに、戸籍全部事項証明書を提出しても問題はありません。

細かい違いを挙げると、戸籍謄本と戸籍全部事項証明書は次のように区分できます。

- 戸籍謄本:紙で作成された戸籍の謄本

- 戸籍全部事項証明書:コンピューターで作成される戸籍の内容を証明する文書

紙で作成されていた戸籍は順次コンピューター化され、戸籍謄本は戸籍全部事項証明書になりました。

1-2.戸籍謄本と戸籍抄本の違い

戸籍謄本と間違えやすいものとして「戸籍抄本」があります。

どちらも戸籍の記載内容を証明する文書ですが、次のような違いがあります。

- 戸籍謄本:戸籍に記載されている全員の身分事項を証明したもの

- 戸籍抄本:戸籍に記載されている一部の人の身分事項を抜き出して証明したもの

戸籍のコンピューター化により戸籍抄本は「戸籍個人事項証明書」となりましたが、実務では戸籍抄本と呼ばれています。

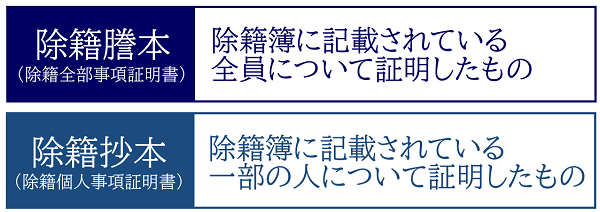

1-3.戸籍謄本と除籍謄本の違い

相続手続きでは、戸籍謄本に加えて「除籍謄本」も必要になることがあります。

戸籍に記載されている人は、死亡、婚姻、転籍によって戸籍から除籍されます。

やがて戸籍に記載されていた全員が除籍されると、戸籍そのものが消除されます。

除籍謄本とは、一つの戸籍に記載されている人が全員戸籍から除かれて、いわば「空」になった戸籍(除籍簿)の謄本のことです。

戸籍謄本と除籍謄本の違いを挙げると、次のとおりです。

- 戸籍謄本:戸籍に記載されている人が一人でも残っている状態の戸籍の謄本

- 除籍謄本:戸籍に記載されている人が全員除籍された除籍簿の謄本

なお、除籍簿にも「除籍謄本(除籍全部事項証明書)」と「除籍抄本(除籍個人事項証明書)」があります。

1-3-1.「除籍謄本」には二つの意味があるので注意

相続手続きで「除籍謄本」と呼ぶときは、次の二つの意味があるため注意が必要です。

- 戸籍そのものが消除されたことを証明するもの(除籍簿の証明)

- 戸籍に記載されている人が死亡により除籍されたことを証明するもの

たとえば、夫が死亡して妻が健在であれば、戸籍には妻が残っているため、除籍簿の内容を証明する除籍謄本は発行されません。この場合は、夫が死亡により除籍された旨の記載がある戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を提出することになります。

除籍謄本を提出するよう求められた場合は、どちらの証明が必要であるかを確認しましょう。

1-4.戸籍謄本と改製原戸籍謄本の違い

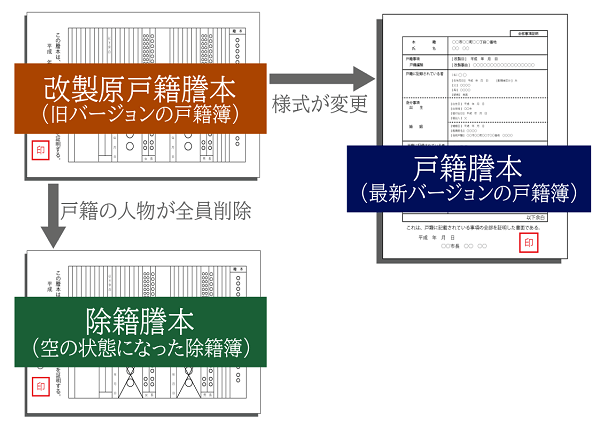

紙で作成されていた戸籍はコンピューター化され、様式も変更されました。それ以前にも戸籍法の改正により戸籍の様式が変更されると、戸籍の書き換え(改製)が行われました。

改製原戸籍謄本とは、戸籍の改製があったときの、古い様式の戸籍の謄本のことです。

原戸籍の読み方は「げんこせき」ですが、現在の戸籍を示す「現戸籍」と混同しないように「はらこせき」と読むことが多いです。

戸籍謄本と改製原戸籍謄本の違いを示すと、次のとおりです。

- 戸籍謄本:最新の様式の戸籍謄本

- 改製原戸籍謄本:改製前の古い様式の戸籍謄本

古い様式の戸籍に記載されていた身分事項の中には最新の戸籍に引き継がれないものがあるため、相続手続きでは改製原戸籍謄本や除籍謄本も必要になります。

2.相続手続きで戸籍謄本が必要になるのはこんなとき

戸籍謄本は相続人の範囲、つまり誰が法定相続人であるかを確認するための客観的な資料であり、主に、次のようなときに必要になります。

- 相続人の調査

- 遺言書の検認

- 相続放棄または限定承認

- 預貯金の払い戻し・証券口座の名義変更

- 不動産の相続登記

- 相続税の申告 など

相続人の調査はどのような場合でも欠かせないほか、預貯金の払い戻しはほとんどすべての人がかかわる手続きです。

したがって、相続では必ずといっていいほど戸籍謄本が必要になります。

2-1.相続人の調査

人が死亡して相続が発生した場合は、はじめに誰が相続人になるかを調査します。

誰が相続人になるかは、改めて調べるまでもないと思われるかもしれませんが、婚外子や養子など家族が知らない相続人がいるかもしれません。

そのため、故人(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)を取得して、誰が相続人になるかを調査します。

そのうえで、相続人全員の戸籍謄本を取得します。

相続人調査の具体的な方法は、下記の記事をご覧ください。

(参考)戸籍調査で相続人を確定させる方法・手順をご紹介!

2-2.遺言書の検認

故人が遺言書を遺していた場合は、家庭裁判所で遺言書の検認が必要になる場合があります。

具体的には、自筆で書いた遺言書が法務局以外の場所で保管されていた場合や、秘密証書として遺言が作成されていた場合です。

遺言書の検認では、故人の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)のほか、相続人全員の戸籍謄本が必要です。

遺言書の検認手続きについては、下記の記事で詳しく解説しています。

(参考)遺言書の検認とは│必要なケースや手続き方法・費用を解説

2-3.相続放棄または限定承認

故人に多額の債務があるなど一定の事情がある場合は、相続人は相続放棄をすることができます。また、相続した財産の範囲内で債務を弁済する限定承認もできます。

相続放棄や限定承認をする場合は、原則として死亡から3か月以内に家庭裁判所に申述します。手続きには、故人の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)と、相続人(申述者)の戸籍謄本が必要です。

相続放棄と限定承認について詳しい解説は、下記の記事をご覧ください。

(参考)【相続放棄とは】費用・流れ・注意点をわかりやすく解説!

(参考)【相続の限定承認とは?】検討すべき3つのケースを解説

2-4.預貯金の払い戻し・証券口座の名義変更

預貯金の払い戻しや証券口座の名義変更の手続きでも、戸籍謄本が必要になります。銀行や証券会社など金融機関に提出します。

手続きには、故人の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)と、相続人全員の戸籍謄本が必要です。ただし、遺言書があれば、故人の死亡の記載がある戸籍謄本でよい場合もあるなど、金融機関によって対応が異なりますので、各金融機関に確認しましょう。

預貯金の相続手続きについては、下記の記事もあわせてご覧ください。

(参考)預貯金相続に必要な手続きと書類は?期限やリスクまで徹底解説!

2-5.不動産の相続登記

不動産を相続した場合は、法務局で相続登記を行います。

相続登記をするには、故人の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)と、相続人全員の戸籍謄本が必要です。ただし、遺言書があれば、相続人全員ではなく、新しく所有者になる相続人の戸籍謄本でよい場合もあります。

相続登記の手続きについては、下記の記事で詳しく解説しています。

(参考)相続登記の手続き方法とは?自分でもできる?必要書類や流れなどを解説

2-6.相続税の申告

遺産の総額が一定以上ある場合は、相続人は相続税を申告しなければなりません。

相続税の申告では、故人の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)と、相続人全員の戸籍謄本が必要です。

ただし、どちらも「相続開始日から10日を経過した日以降に取得したもの」と指定されています。他の相続手続きにはない事項であり、注意が必要です。

相続税の申告で必要な書類については、下記の記事もあわせてご覧ください。

(参考)相続税のための必要書類をプロが解説!【一覧表付】

2-7.その他遺産分割に関する手続き

誰もが行う手続きではないものの、上記以外にも戸籍謄本が必要になる相続手続きがあります。

2-7-1.特別代理人の選任

未成年の相続人は自分で相続ができないため、代理人が手続きを行います。

通常は親が代理人になりますが、親も相続人である場合は利益が相反するため代理人になることができません。

この場合は、家庭裁判所に申し立てて、相続人でない人を特別代理人に選任する必要があります。選任の手続きでは、未成年の相続人とその親権者の戸籍謄本が必要です。

特別代理人の選任については、下記の記事で解説しています。

(参考)遺産相続で特別代理人の選任が必要な2つのケースと選任の流れを解説

2-7-2.遺言執行者の選任

遺言がある場合に、その内容を実現する遺言執行者を定めることがあります。

遺言執行者は遺言で指定するほか、家庭裁判所に申し立てて選任する場合もあります。

家庭裁判所に選任を申し立てる場合は、故人の死亡の記載がある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)が必要です。このほか、親族が申し立てる場合は申立人の戸籍謄本も必要です。

遺言執行者の選任については、下記の記事もご覧ください。

(参考)遺言執行者とは?権限や報酬・選任が必要なケースを解説

2-7-3.遺産分割調停

相続人どうしで遺産相続の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて法的手続きに移行します。

遺産分割調停の申し立てでは、故人の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)と、相続人全員の戸籍謄本が必要です。

手続きの詳細は、下記の記事をご覧ください。

(参考)遺産分割調停とは│解決までの流れと費用書類・費用を解説

3.相続の手続きに必要な戸籍謄本

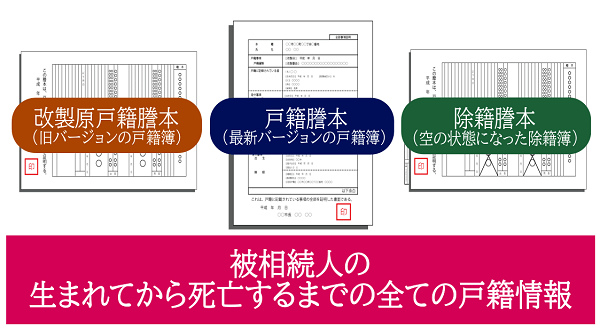

相続の手続きでは、基本的に次の二種類の戸籍謄本が必要になります。

- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)

- 相続人全員の現在の戸籍謄本

相続の手続きをスムーズに進めるためには、どういった戸籍謄本が必要なのかを理解しておきましょう。

3-1.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)

相続の手続きで欠かせないのが「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)」です(これ以降は「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」と呼びます)。

「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」には、戸籍謄本に除籍謄本や改製原戸籍謄本も加わります。

戸籍はコンピューター化や法改正により何度か改製が行われていますが、最新の戸籍謄本には改製された時期より前に起こった事項が一部記載されていないことがあります。そのため、過去の身分事項は、除籍謄本や改製原戸籍謄本を参照する必要があります。

3-1-1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本でわかること

「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」には、被相続人にかかわる身分事項がすべて記録されていて、次のような事項を調べることができます。

- いつ誰と誰の間に生まれた子であるか

- その両親のもとで兄弟は何人いるか

- 誰と結婚・離婚したか

- 子は何人いるか

- いつ亡くなったか

相続手続きでは、「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」をもとに、被相続人が亡くなったという事実と、法定相続人を確認します。

もし、被相続人に婚外子や養子がいる場合でも、「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」を丹念に読み込むとその存在が明らかになります。

このように、思いもよらない人が相続人になっている可能性もあるので、「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」は、相続が発生したら早めに取り寄せましょう。

3-2.相続人全員の現在の戸籍謄本

「相続人全員の現在の戸籍謄本」では、相続人が現在も生存していることを確認します。被相続人の戸籍謄本のように、出生時までさかのぼって取り寄せる必要はありません。

なお、被相続人と相続人の戸籍が同じであり、「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」に相続人も記載されていれば、その相続人の戸籍謄本は取り寄せなくてもよい場合があります。

4.相続では戸籍謄本がなぜ必要になるのか?

相続手続きでは戸籍謄本の提出が求められますが、なぜ戸籍謄本が必要になるのでしょうか。

この章では、相続手続きで戸籍謄本が必要になる理由をご紹介します。

4-1.相続人を確定するため

被相続人にかかわる身分事項(出生、婚姻、死亡、親族関係など)は、戸籍にすべて記録されています。戸籍の内容は、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)で公に証明されます。

したがって、戸籍謄本を確認すれば、誰が相続人になるかを確実に判別することができます。

4-2.相続を日本の法律で行うことを確認するため

相続は、被相続人が国籍を有する国の法律で行います(法の適用に関する通則法第36条)。

被相続人の国籍が日本であれば日本の民法により相続しますが、外国籍であれば本籍のある国の法律により相続します。

戸籍は日本国民を対象に作成されるため、戸籍謄本があればその人は日本に国籍があることがわかり、相続を日本の民法により行うことが確認できます。

4-2-1.外国籍の被相続人・相続人は代わりの書類が必要

外国籍の被相続人・相続人には日本の戸籍がないため、戸籍謄本を取得することができません。

相続関係を明らかにするためには、出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書あるいは宣誓供述書などが必要になります。

なお、過去に日本国籍があった人は過去の戸籍から相続関係を確認できる場合があるほか、被相続人の配偶者で外国籍の人は、被相続人の戸籍で相続関係を確認できる場合があります。

外国籍の被相続人・相続人がいる場合の相続手続きについては、下記の記事をご覧ください。

(参考)被相続人が外国人の場合の相続手続

(参考)外国籍の相続人がいる時の手続き・相続税・注意点について解説

5.戸籍謄本のコピーを使用することもできる?

相続手続きの種類が多い場合は、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)も多数必要になります。

戸籍謄本を一回だけ取得して、あとはコピーの提出で済ませたいところですが、相続手続きではほとんどの場合で戸籍謄本の原本の提出が求められています。

ただし、戸籍謄本の原本を提示すればコピーを提出してよい場合があるほか、所定の手続きをすれば原本を返してもらえる場合もあります。詳しくは、手続きをする窓口等で確認してください。

不動産の相続登記における原本還付については、下記の記事をご覧ください。

(参考)相続登記時の原本還付手続きで返却してもらえる書類とは?メリット・注意点を解説

相続税の申告では、戸籍謄本のコピーの提出が認められています。

(参考)相続税申告に必要な戸籍謄本は原本でなくコピーでもOK

戸籍謄本の提出先が多い場合は、戸籍をもとに被相続人と相続人の関係を1通の用紙にまとめた「法定相続情報一覧図の写し」を利用することもできます。

詳しくは、「9.相続手続きに使える「法定相続情報一覧図の写し」とは」で解説しています。

6.戸籍謄本の取得方法

戸籍謄本は、本籍地もしくは最寄りの市区町村役場に請求して取得します。この章では、戸籍謄本を取得する方法を具体的にご紹介します。

6-1.必要な戸籍謄本を確認する

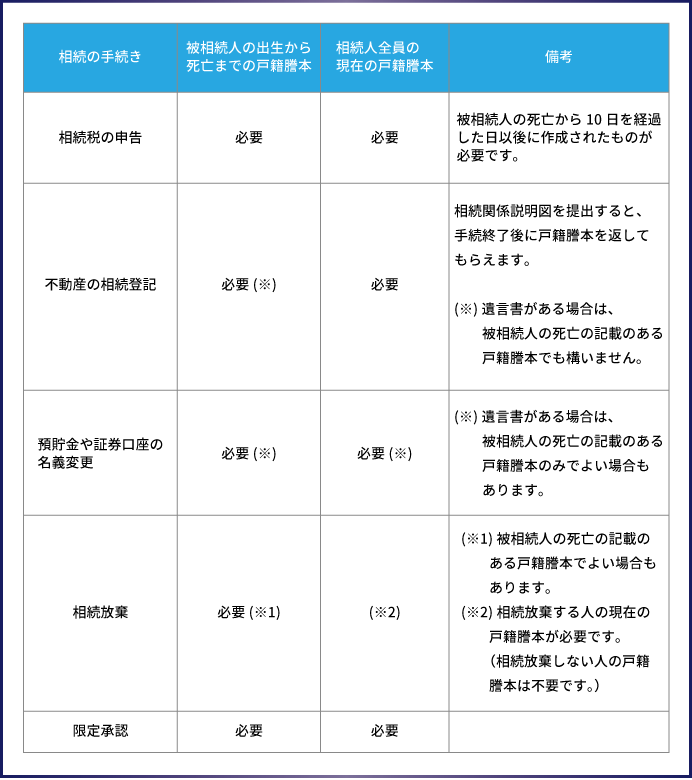

戸籍謄本の提出が必要となる相続手続きのうち、主なものを下記の表にまとめました。

ご自身の相続の状況にあわせて、必要な戸籍謄本を確認しましょう。

【表】戸籍謄本の提出が必要となる相続手続き(主なもの)

6-2.最寄りの市区町村役場に請求する

戸籍謄本は最寄りの市区町村役場に請求して取得します。

以前は、本籍地の市区町村役場に請求して取得する必要がありましたが、法改正により、令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村役場でも取得できるようになりました(戸籍証明書等の広域交付)。

ただし、コンピューター化されていない一部の戸籍謄本や兄弟姉妹等の戸籍謄本は、広域交付の対象ではありません。郵送での請求や代理人による請求もできません。このような場合は、従来どおり本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。

本籍地は現住所と異なることが多いため、あらかじめ確認しておきましょう。

本籍地がわからない場合は、本籍地の記載がある住民票(被相続人の場合は住民票の除票)の写しを取得して確認します。

6-3.戸籍謄本を取得するために必要な書類

戸籍謄本の取得には、戸籍交付申請書や本人確認書類などが必要です。

ここでは、取得する方法(役所の窓口で取得するか、郵送で申請するか)ごとに、必要書類をご紹介します。

戸籍交付申請書には、あらかじめ必要事項を記載しておくとスムーズに手続きができるでしょう。

書き方がわからない場合や、「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」を取得する場合は、窓口でどのような戸籍謄本が必要かを伝えて職員の指示に従うとよいでしょう。

6-3-1.市区町村役場で請求する場合

市区町村役場に直接出向いて戸籍謄本を請求する場合は、次のものが必要です。

- 戸籍交付申請書(各市区町村が定める様式に必要事項を記載)

- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

請求者と被相続人の関係が戸籍から確認できない場合は、その関係を確認できる戸籍謄本も必要です。

本籍地以外の市区町村役場で戸籍謄本を請求する場合は、請求する本人がその役場に直接出向く必要があります。郵送や代理人による請求はできません。

6-3-2.郵送で請求する場合

郵送で戸籍謄本を請求する場合は、次のものを本籍地の市区町村役場に郵送します。

- 戸籍交付申請書(各市区町村が定める様式に必要事項を記載)

- 氏名と住所が確認できる本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証などのコピー。パスポートは不可)

- 手数料に相当する定額小為替

- 返信用封筒と切手

手数料は「6-4.戸籍謄本の交付手数料」でお伝えしますが、手数料の定額小為替が不足すると、余計なやり取りが生じて取り寄せに時間がかかってしまいます。少し多めに同封しておくとよいでしょう。返信用の切手についても同様です。

このほか、市区町村役場で請求する場合と同様に、請求者と被相続人の関係を確認できる戸籍謄本が必要になることもあります。

郵送での戸籍謄本の取り寄せについては、下記の記事もご覧ください。

(参考)戸籍謄本は郵送でも取り寄せられる!取り寄せ方法と必要書類を解説

6-3-3.代理人が請求する場合

戸籍謄本は、本人、同一戸籍の人(配偶者など)、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)が請求できます。

上記以外の人が代理人として請求する場合は、委任状が必要になります。

委任状に定められた様式はありませんが、参考として市区町村のホームページに様式が掲載されていることがあります。

その他の必要書類は本人が請求する場合と同じですが、本人確認書類は代理人のものを提出または提示します。

6-4.戸籍謄本の交付手数料

戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)の交付手数料は下記のとおりです。

- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書):1通あたり450円

- 除籍謄本(除籍全部事項証明書):1通あたり750円

- 改製原戸籍謄本:1通あたり750円

通常、出生から死亡までの戸籍謄本は、現在の戸籍謄本だけでなく、除籍謄本や改製原戸籍謄本も含まれます。つまり、出生から死亡までの戸籍謄本は何通かに分かれて発行され、その分だけ手数料が必要になります。

7.戸籍謄本を利用するときの注意点

相続手続きに戸籍謄本を利用する場合は、手続きの期限や戸籍謄本の有効期限に注意が必要です。

7-1.期限のある相続手続きに注意

相続放棄や限定承認の申し立ては、原則として死亡から3か月が期限であり、相続税の申告は死亡から10か月で期限を迎えます。また、不動産の相続登記は、その不動産を取得したことを知ってから3年が期限となります(令和6年4月1日施行)。

戸籍謄本を郵送で請求する場合は、取り寄せに時間がかかることがあるため、早めに手配することをおすすめします。

7-2.戸籍謄本の有効期限

戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)そのものに有効期限はありません。ただし、金融機関など届出先によっては、独自に提出書類の有効期限(3か月、6か月など)を定めている場合があります。

このほか、相続税の申告で戸籍謄本を提出する場合は、相続開始日から10日を経過した日以降に取得したものである必要があります。

8.多数の戸籍謄本が必要となる事例

ここまで、相続手続きに必要な戸籍謄本として、次の二種類が必要であることをお伝えしました。

- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)

- 相続人全員の現在の戸籍謄本

被相続人の配偶者と子が相続するケースでは、この二種類の戸籍謄本があれば十分です。

しかし、上記以外の戸籍謄本が必要になることもあります。

たとえば、相続人となるべき子が先に亡くなっていて孫が代わりに相続する場合や、相続人となる子がおらず親も亡くなっていて兄弟姉妹が相続する場合などです。

この章では、相続手続きで多数の戸籍謄本が必要になる例をご紹介します。

これらの例は複数のパターンが組み合わさることもあります。その場合は数十通の戸籍謄本が必要になるなど、取得するだけでも大変な手間がかかります。

8-1.相続人が亡くなっている場合(代襲相続)

被相続人が亡くなったときに、すでに相続人が亡くなっていることがあります。このような場合、亡くなった相続人に子がいれば、その子が相続人となります。これを代襲相続といいます。

代襲相続がある場合は、次の戸籍謄本等が追加で必要になります。

- 亡くなった相続人(被代襲者)の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)

- 代襲相続人全員の現在の戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本に、亡くなった相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が加わるため、必要な戸籍謄本の数は多くなります。

8-2.兄弟姉妹が相続人になる場合

被相続人に相続人となる子がなく、直系尊属(父母や祖父母など)も亡くなっている場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹が相続人になる場合は、次の戸籍謄本等が追加で必要になります。

- 被相続人の父・母それぞれの出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)

8-2-1.兄弟姉妹が相続人になる場合に多数の戸籍謄本が必要になる理由

兄弟姉妹が相続人になる場合は、戸籍謄本等で次の事項を確認する必要があります。

- 被相続人に相続人となる子がいないこと

- 被相続人の直系尊属が亡くなっていること

- 被相続人と兄弟姉妹の関係

- 他の兄弟姉妹の有無

被相続人に相続人となる子がいないことは、「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」で確認できます。ただし、子がいて先に亡くなった場合は「子の出生から死亡までの戸籍謄本」も必要になります。

被相続人の直系尊属が亡くなっていることは、「被相続人の直系尊属の死亡の事実がわかる戸籍謄本」で確認できます。しかし、実際には「被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍謄本」を取得して確認します。

被相続人と兄弟姉妹の関係は「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」でも確認できますが、異父母の兄弟姉妹がいないとも限りません。そこで、「被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍謄本」を確認する必要があります。

このように、兄弟姉妹が相続する場合は、少なくとも被相続人、被相続人の父と母の3人分の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。

「相続人全員の現在の戸籍謄本」も合わせると、相続手続きに必要な戸籍謄本が50通にのぼることもあります。

8-3.被相続人が何度も本籍を変更している場合

被相続人が婚姻と離婚を繰り返していたり、何度も本籍を変更していたりした場合は、出生から死亡までの戸籍謄本の数が多くなります。

9.相続手続きに使える「法定相続情報一覧図の写し」とは

相続手続きでは、届出先ごとに戸籍謄本を提出する必要があります。

しかし、手続きに必要な戸籍謄本は、除籍謄本や改製原戸籍謄本も含めて多数に及ぶこともあり、それらを届出先の数にあわせて複数通を用意するとなると、取得の手間や費用が相続人の負担になっています。

このような負担を軽減するため、相続手続きで「法定相続情報一覧図の写し」を利用できるようになりました。

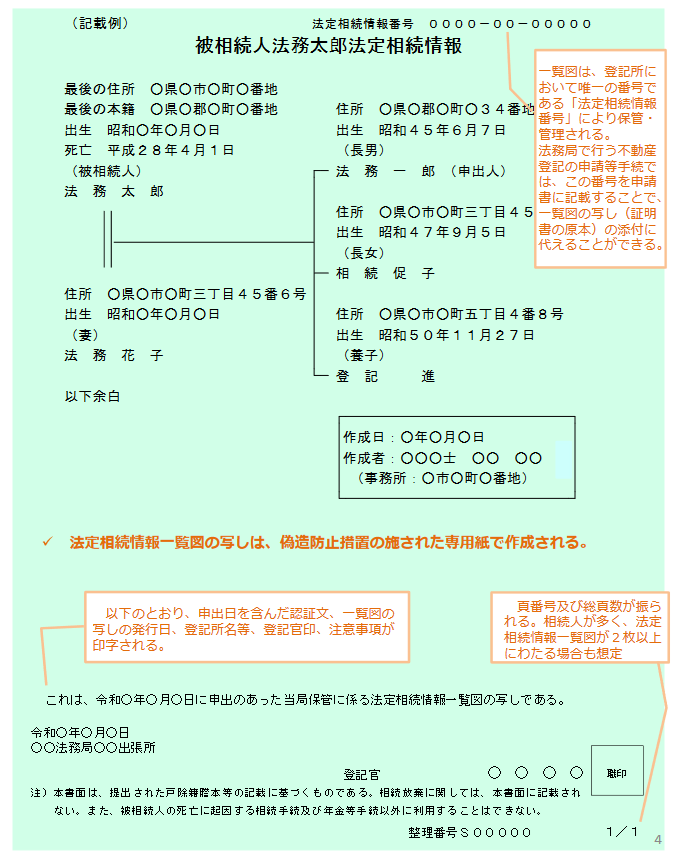

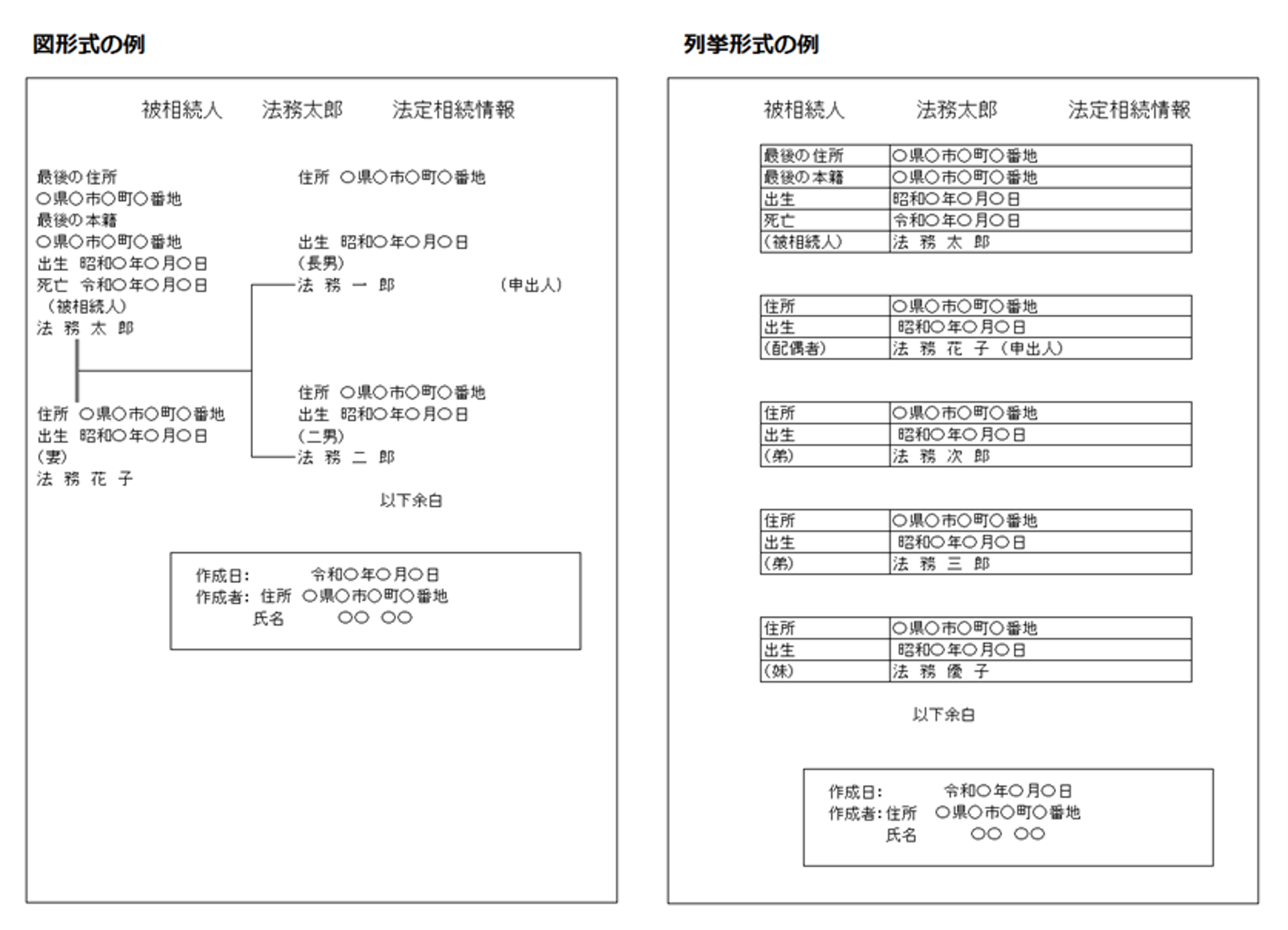

法定相続情報一覧図は、亡くなった被相続人の相続関係を1通の用紙に記載したものです。法務局で認証を受けた一覧図の写しは、相続登記や預金の払い戻し、相続税の申告などで利用することができます。

ここでは、法定相続情報一覧図の写しの取得方法をご紹介します。より詳しい解説は、下記の記事をご覧ください。

(参考)法定相続情報証明制度とは?利用するメリットや申請時の必要書類、費用などを解説

「法定相続情報一覧図の写し」の例

9-1.法定相続情報一覧図の写しの取得方法

「法定相続情報一覧図の写し」を取得するには、次のような順序で手続きを進めます。

- 戸籍謄本など必要書類を準備する

- 法定相続情報一覧図を作成する

- 法務局へ申し出る

9-1-1.戸籍謄本など必要書類を準備する

「法定相続情報一覧図の写し」の取得には、次の書類が必要です。

- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)

- 被相続人の住民票の除票(取得できない場合は戸籍の附票)

- 相続人全員の現在の戸籍謄本(被相続人が死亡した日以後のもの)

- 申出人の住所・氏名が確認できる公的書類(住民票の写し、運転免許証・マイナンバーカードのコピーなど)

このほか、場合によっては次の書類も必要になります。

- 【法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合】各相続人の住民票の写し

- 【親族が代理で手続きをする場合】委任状、申出人と代理人が親族であることがわかる戸籍謄本

- 【資格者代理人が手続きをする場合】委任状、資格があることがわかる身分証明書の写し

9-1-2.法定相続情報一覧図を作成

法定相続情報一覧図は、自分で作成しなければなりません。法務局で申出をすれば作成してもらえるわけではないので誤解のないようにしましょう。

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本などをもとに、被相続人と相続人の関係を一覧にします。

法定相続情報一覧図の様式は、家系図のような「図形式」のほか名簿のような「列挙形式」があります。

相続税の申告書に添付する場合は、「図形式」で作成し、子の続柄を実子と養子で区分しなければならないため注意が必要です。

(法務局ホームページに掲載の記載例をもとに作成)

9-1-3.法務局へ申し出る

戸籍謄本など必要書類と法定相続情報一覧図が準備できれば、法務局(登記所)に申し出ます。

提出書類の不足や誤りがないことが確認されれば、「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。

法定相続情報一覧図の写しは偽造防止対策がされた専用の用紙で発行され、登記官による認証文が記載されます。

9-2.法定相続情報一覧図の写しを取得するメリット

法定相続情報一覧図の写しを利用すると、相続手続きの時間を短縮できるほか、書類の取得費用を軽減できるといったメリットがあります。

9-2-1.相続手続きの時間短縮

相続手続きではこれまで、一つの手続きごとに戸籍謄本等の束を提出し、原本還付を受けて使い回すことがありました。この方法では、複数の相続手続きを並行して進めることができませんでした。

法定相続情報一覧図の写しは、必要に応じて何通でも取得でき、複数の相続手続きを並行して進めることができます。これにより、相続手続きにかかる時間を短縮することができます。

9-2-2.書類の取得費用の軽減

法定相続情報一覧図の写しは、無料で必要な部数の交付を受けられます。相続手続きに必要な戸籍謄本を何通も取得することに比べると、費用を大幅に軽減できます。

10.こんなときは専門家に依頼を

戸籍謄本の取得が難しい場合は、司法書士や行政書士など専門家に依頼するとよいでしょう。相続人どうしのトラブルがある場合は弁護士に、相続税の申告がある場合は税理士に依頼することもできます。

戸籍謄本の取得を専門家に依頼すると数万円程度の報酬が必要ですが、相続人は戸籍謄本を取得する手間から解放されます。

10-1.手続きの時間が取れない

市区町村役場の窓口が開いている平日の日中に時間が取れない場合は、戸籍謄本の取得を専門家に依頼するとよいでしょう。

10-2.最寄りの市区町村役場で戸籍謄本を取得できない

令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まり、本籍地以外の市区町村役場でも戸籍謄本を取得できます。しかし、次のような場合は、本籍地の市区町村役場で取得する必要があります。

- コンピューター化されていない戸籍謄本を取得したい場合

- 兄弟姉妹等の戸籍謄本を取得したい場合

遠方の本籍地から戸籍謄本を取り寄せる場合は、専門家に依頼することをおすすめします。

10-3.必要な戸籍謄本の数が多い

代襲相続や兄弟姉妹が相続人になるなど、戸籍謄本が多数必要になる場合も、専門家に依頼することをおすすめします。

戸籍謄本が多数必要になるのは相続の関係が複雑な場合であり、必要となる戸籍謄本の種類を慎重に確認しなければなりません。専門家に依頼すれば必要な戸籍謄本をもれなく取得でき、相続手続きをスムーズに進めることができます。

10-4.戸籍がなくなっていた

被相続人の両親の戸籍謄本など古い戸籍謄本は、戸籍がなくなっていて取得できない場合があります。

これは、過去の戦災で戸籍が焼失したり、保存年限(平成22年以前は80年)を過ぎて戸籍(除籍簿)が廃棄されたりすることが原因です。

戸籍がなくなっている場合は、市町村長による証明書が発行されますが、そのままでは相続手続きを受け付けてもらえない場合があります。

戸籍がなくなって戸籍謄本を取得できない場合は、専門家に相談することをおすすめします。

10-5.古い戸籍謄本の記載が読めない

古い戸籍謄本(改製原戸籍謄本)は手書きで作成されています。

文字が崩し字や旧字体であったり、文字がつぶれたりしている場合もあって、不慣れな人は記載されている内容がわからないこともあります。

このように古い戸籍謄本の記載が読めない場合も、専門家に相談することをおすすめします。

11.まとめ

ここまで、相続手続きに必要となる戸籍謄本の種類と、その取得方法をご紹介しました。

家族が亡くなった直後は相続の手続きにはなかなか気が向かないものです。しかし、相続放棄や相続税の申告など期限のある手続きもあるため、早いうちに戸籍謄本の手配を始めるようにしましょう。

相続の関係が複雑な場合や被相続人に何度も戸籍の異動があった場合は、多数の戸籍謄本が必要になるため特に注意が必要です。

戸籍謄本の取得が難しい場合や面倒な場合は、司法書士などの専門家にお任せください。

司法書士法人チェスターでは、相続手続きを専門に取り扱っております。相続登記の代行に加えて、戸籍謄本の取得もお任せいただけます。

>>【相続手続き専門】相続手続き・手続き用書類の取得は司法書士法人チェスターへ

また、相続税の申告が必要な方は、税理士法人チェスターにご相談ください。

相続税専門の税理士法人チェスターは、年間3,000件を超える申告を行っており、業界トップクラスの実績があります。

>>【相続税専門】相続税申告件数年間3,000件以上の税理士法人チェスター

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!

相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。

例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、遺産分割は弁護士、不動産売却は不動産業へ…。

慣れない手続きの中で、これら多くの窓口を一つひとつご自身で探し、調整するのは精神的にも時間的にも大きな負担となります。

そんな複雑な相続の手続きに関することなら、まずはチェスターへご相談ください。

税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。

相続手続き周りでお困りの方はまずは下記よりお気軽にお問い合わせください。

※CST法律事務所は、弁護士法上、独立した法律事務所であり、グループ法人とは相互に連携しながらサービスを提供しますが、法律事務に関する委任契約の締結及び業務の遂行はグループ法人から独立して行っています。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

相続手続き編