遺産分割協議書を自分で作成する方法!流れや書き方【ひな形・文例付き】

遺産分割協議書の作成を専門家に依頼すると、費用がかかるため「自分で作成したい」という相続人は少なくありません。

遺産分割協議書を自分で作成することはできますが、一定のルールを予め知っておく必要があります。

この記事では、遺産分割協議書を自分で作成する流れや書き方のポイント、注意点について解説します。

遺産分割協議書のひな形や文例もご紹介しますので、自分で作成される方はぜひ参考にしてください。

この記事の目次 [表示]

- 1 1.遺産分割協議書とは?自分で作成できる?

- 2 2.遺産分割協議書を自分で作成するまでの流れ

- 3 3.遺産分割協議書を自分で作成する!書き方のポイント【ひな型・文例集付き】

- 4 4.遺産分割協議書を自分で作成する際の注意点

- 5 5.遺産分割協議書の提出先

- 6 6.遺産分割協議書を自分で作成する際によくある質問

- 7 7.遺産分割協議書を自分で作成するデメリット

- 8 8.遺産分割協議書の作成は専門家に依頼を

1.遺産分割協議書とは?自分で作成できる?

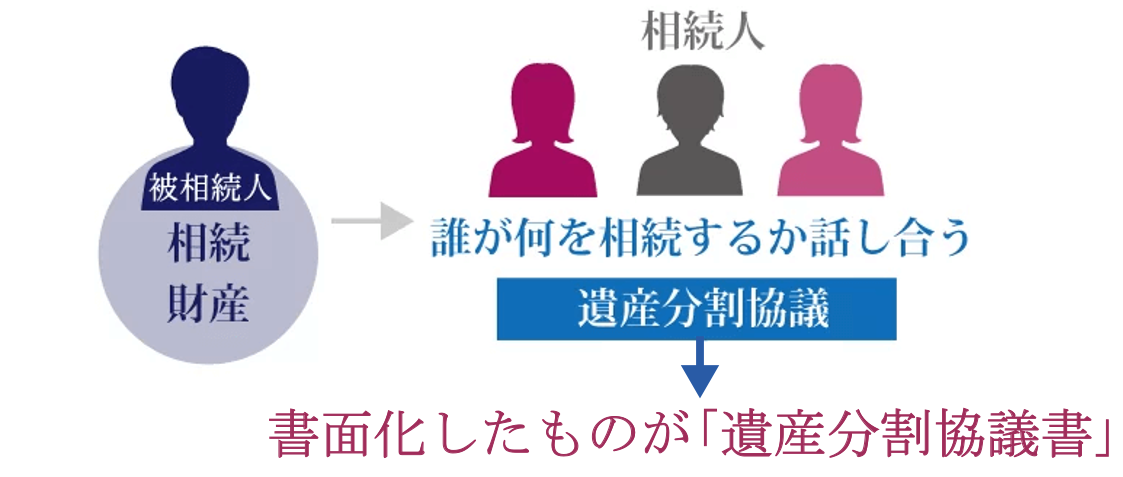

遺産分割協議とは、被相続人(亡くなった方)の遺産の分割方法や分割割合について、法定相続人全員で話し合いを行うことです。

この遺産分割協議において、共同相続人が合意した内容を書面化したものが「遺産分割協議書」です。

遺産分割協議書の作成は、法的に義務付けられていません。

しかし、相続手続きでは遺産分割協議書の提出を求められますし、遺産分割協議書を作成しておかないと、共同相続人間で「合意した・していない」といったトラブルが起こる可能性があります。

「共同相続人が遺産分割について話し合って合意した」という証拠になりますので、遺産分割協議書は必ず作成しておきましょう。

詳しくは「遺産分割協議書とは?書き方・必要書類・提出先を解説【ひな形あり】」をご覧ください。

1-1.遺産分割協議書は自分で作成できるが専門家に依頼がおすすめ

遺産分割協議は自分で作成できますが、一定のルールを守る必要があり、不備があると無効となってしまいます。

訂正や作り直しのために手間や時間がかかった結果、期限が定められている相続手続きに間に合わない可能性もあるでしょう。

遺産分割協議書を自分で作成するのが不安な方は、なるべく早い段階で専門家に相談をしましょう。

税理士法人チェスターでは、基本サービス内で、節税を考慮した遺産分割案の提案や、遺産分割協議書の作成を承っております。

すでに相続が発生されているお客様でしたら、初回相談が無料となりますので、まずはお気軽にお問合せください。

2.遺産分割協議書を自分で作成するまでの流れ

遺産分割協議書を作成するためには、相続開始からいくつかのステップを踏まなくてはなりません。

この章では、相続が開始してから、遺産分割協議書を自分で作成するまでの流れについて解説しますので、ぜひ参考にしてください。

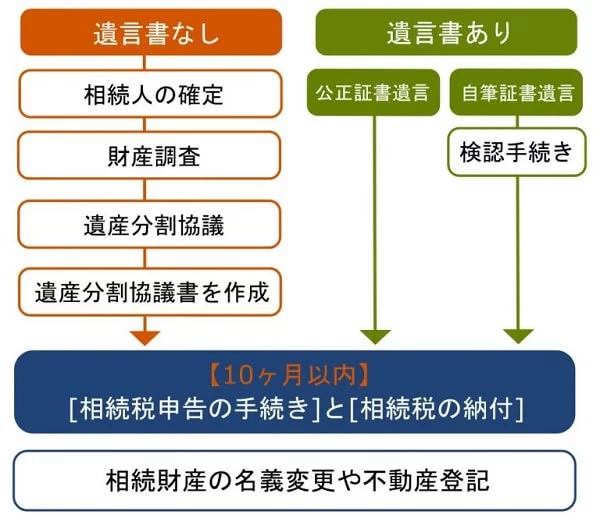

2-1.遺言書の有無を確認する

相続が開始したら、まずは遺言書の有無を確認しましょう。

この理由は、法的に有効な遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容に従って遺産分割をするためです。

つまり遺言書がある場合は、遺産分割協議書の作成は不要です(法定相続人などの合意があれば遺産分割協議による分割は可能)。

遺言書は、主に「自筆証書遺言(手書き)」と「公正証書遺言」の2種類があります。

被相続人の自宅や貸し金庫などで「自筆証書遺言」が見つかった場合は、未開封の状態で家庭裁判所へ提出し、遺言書の状態を確証し、後日における変造・偽造を防止するための「検認」手続きをします。

遺言書の検認について、詳しくは「遺言書の検認とは?手続きの流れや必要書類・費用を解説」をご覧ください。

2-2.法定相続人の調査・確定をする

次に、遺産分割協議に参加する権利がある、法定相続人の調査・確定をします。

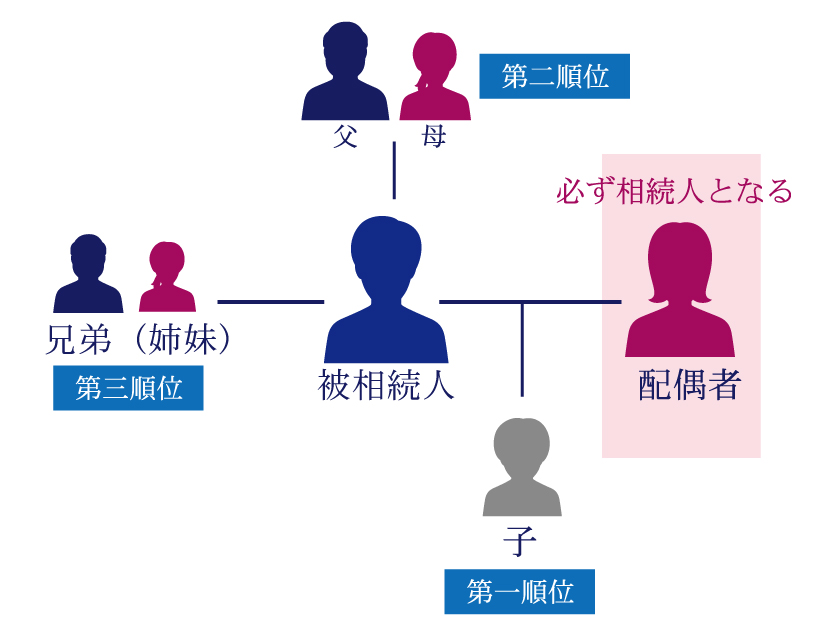

法定相続人は、被相続人の配偶者・子ども(孫)・父母(祖父母)・兄弟姉妹(甥姪)が該当しますが、家族構成によって誰が該当するのかが異なります。

なお、法定相続人が1人だけの場合は、そもそも遺産分割協議をする必要がありませんので、遺産分割協議書の作成は不要です。

法定相続人には、知らない人が含まれるケースもありますので、「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本)」を取り寄せて戸籍調査を行い、法定相続人の確定を行わなくてはなりません。

戸籍調査について、詳しくは「戸籍調査で相続人を確定させる方法・手順をご紹介!」をご覧ください。

2-3.相続財産の調査・確定をする

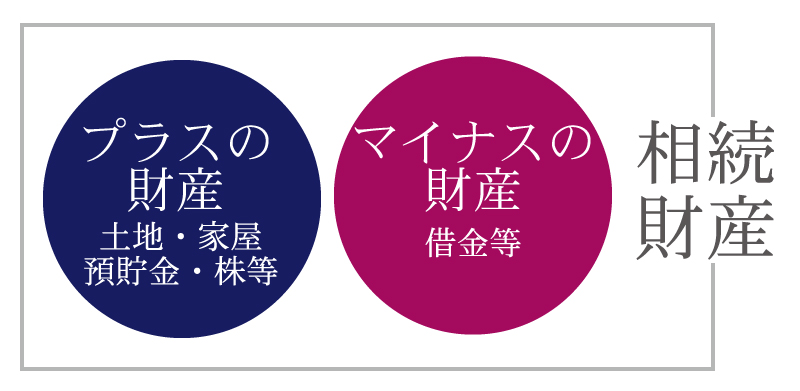

遺産分割協議の対象となる相続財産の調査をし、全て把握できたら財産目録を作成します。

相続財産とは、「プラスの財産(預貯金・不動産・有価証券・自動車など)」のみならず、「マイナスの財産(ローン・借金・未払金など)」も含まれます。

財産調査の方法としては、エンディングノート・預金通帳・固定資産税課税明細書・郵便物やダイレクトメール・年賀状などを元に、金融機関・不動産会社・生命保険会社などとの取引の有無を確認します。

被相続人のパソコンやスマートフォンを調査して、ネット銀行の預貯金・ネット証券会社の有価証券・暗号資産などの、デジタル遺産の有無も確認しておきましょう。

ローンや借金がある場合には、金融機関や消費者金融などの借り入れ先に連絡を取り、債務額を確定します。

詳しくは「相続が発生したら遺産の調査をしましょう!!」をご覧ください。

2-4.相続方法を選択する(相続開始から3ヶ月以内)

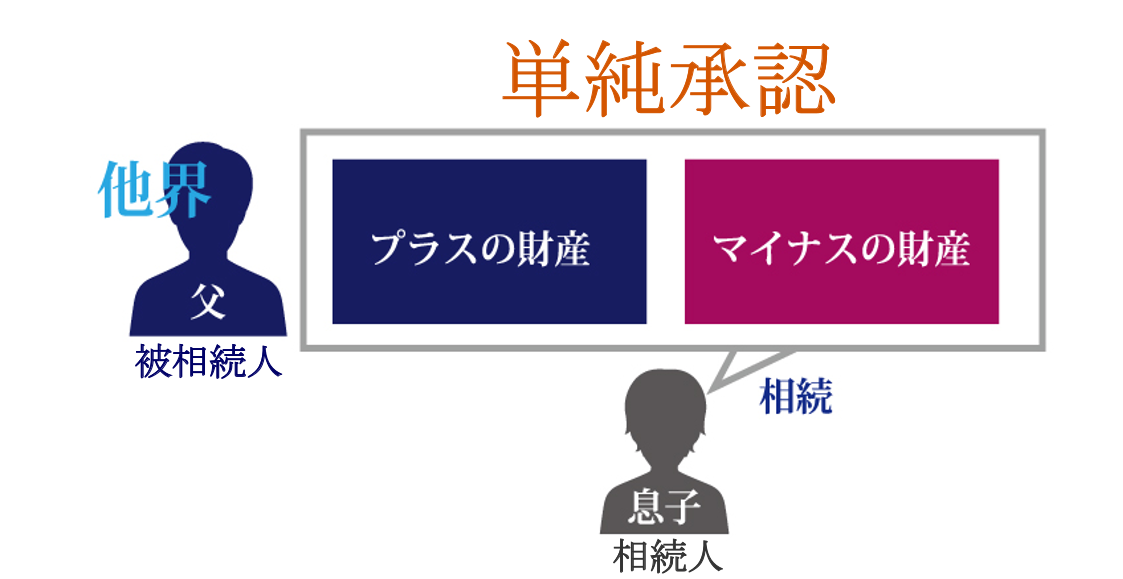

被相続人の相続財産が確定すれば、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかの相続方法を選択します。

単純承認とは、被相続人のすべての相続財産を、無制限・無条件にすべて相続することを指します。

つまり、「プラスの財産>マイナスの財産」であれば、単純承認を選択することとなります(特別な手続きは不要)。

「プラスの財産<マイナスの財産」という債務超過の状態であれば、相続放棄や限定承認を検討できます。

単純承認・限定承認・相続放棄について、詳しくは「単純承認とは?限定承認や相続放棄との違いや単純承認とみなされるケース」をご覧ください。

2-5.法定相続人全員で遺産分割協議をする

単純承認を選択した法定相続人全員で、遺産分割協議を行います。

なお、法定相続人に未成年者や判断能力が乏しい方(認知症・知的障害など)が含まれる場合は、後見人を付ける必要があります。

遺産分割協議では、相続財産の目録を参考に、誰が・どの財産を・どの位・どの方法で分割するのかを話し合います。

法定相続人にはそれぞれ法定相続分が定められていますが、必ずしも法定相続分通りに遺産分割をする義務はありません。

また、遺産の分割方法には現物分割・代償分割・換価分割があり、物理的に分割できない財産(不動産など)がある場合は、どの分割方法を選択するのかも決めましょう。

遺産の分割方法について、詳しくは「代償分割とは?メリットや相続税の計算方法、遺産分割協議書の書き方を解説」をご覧ください。

3.遺産分割協議書を自分で作成する!書き方のポイント【ひな型・文例集付き】

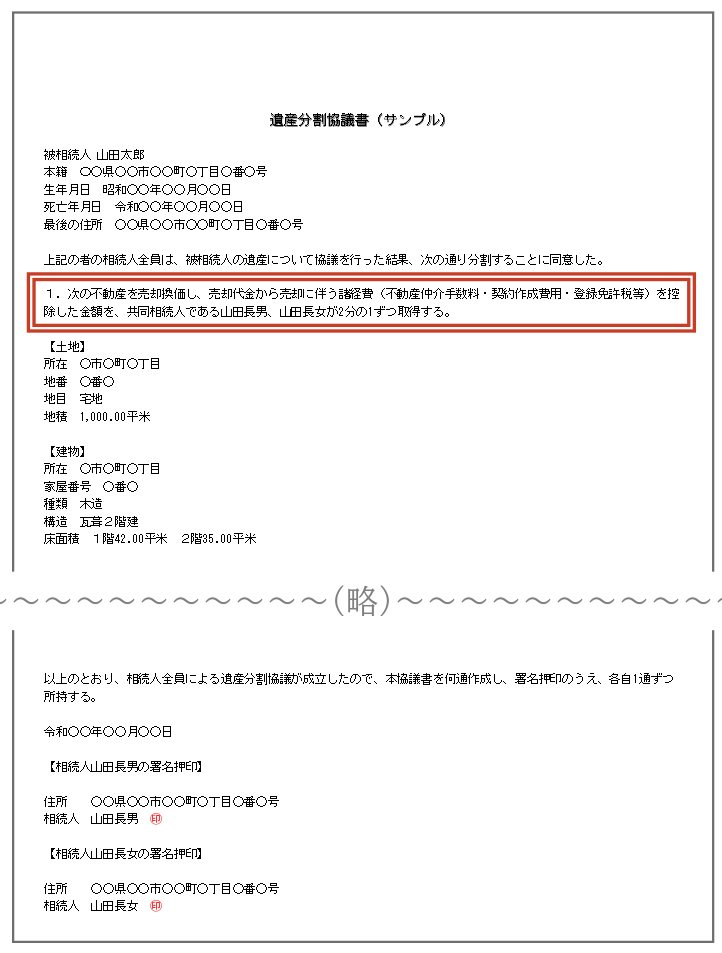

遺産分割協議において法定相続人全員が合意できたら、以下のような遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書の書き方について、詳しくは「【ひな型付】遺産分割協議書の書き方とは?基礎から応用まで詳しく解説」でも解説しております。

上記イラストで使用している、税理士法人チェスターの遺産分割協議書のひな形は、以下からダウンロードが可能です。

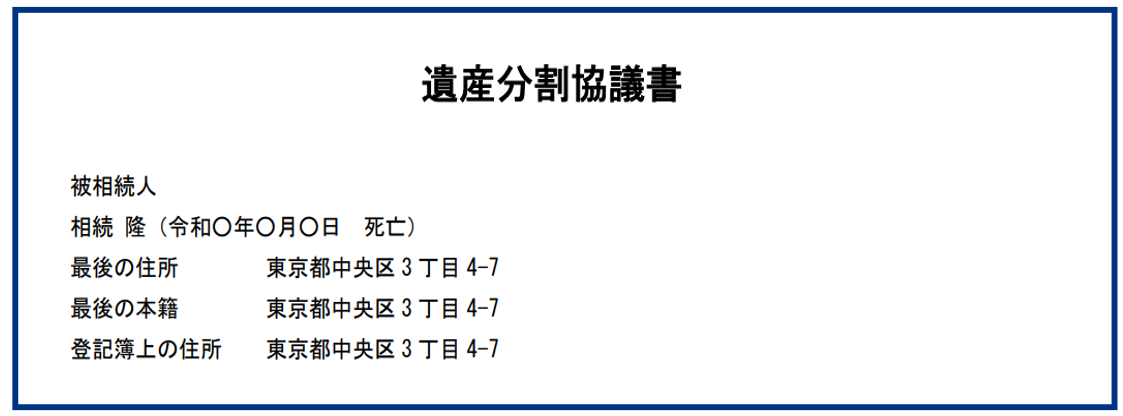

3-1.被相続人の情報を記載する

遺産分割協議書の題名の下には、被相続人の氏名・生年月日・最後の住所・最後の本籍・登記簿上の住所などを記載します。

この項目は、被相続人の戸籍謄本・住民票の除票・登記簿謄本などを参考にします。

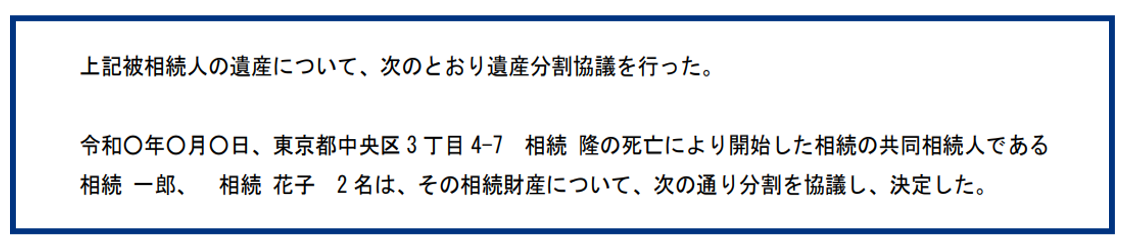

3-2.遺産分割協議を行った事実を記載する

遺産分割協議書の前文(前置きの文章)で、遺産分割協議を行った事実について記載します。

被相続人の相続開始日や、遺産分割協議に参加した法定相続人の氏名や被相続人との続柄を記載します。

3-3.相続財産の種類や分割方法について具体的に記載する

続いて、相続財産の種類や内容、誰がどれだけ取得して、どのような分割方法を選択するのかを記載します。

第三者から見て、明確かつ具体的に記載することが重要です。

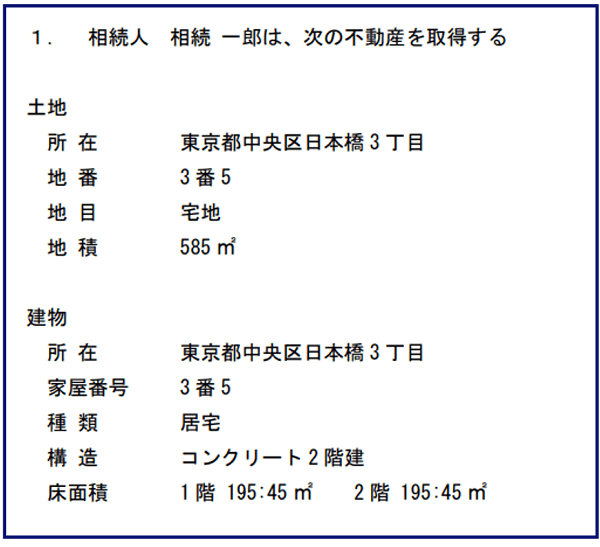

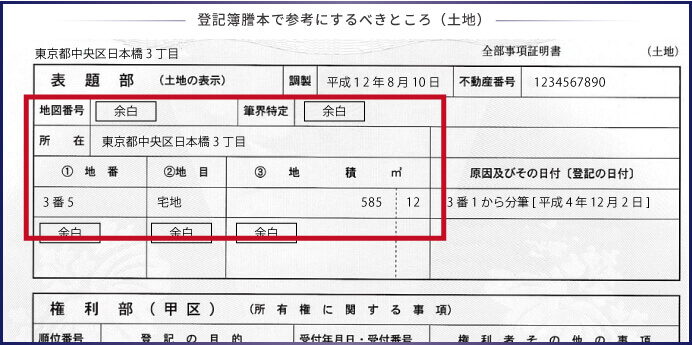

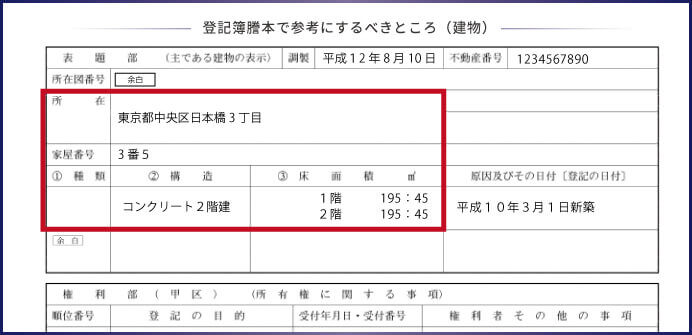

3-3-1.不動産(一戸建て)

相続財産に一戸建て不動産が含まれる場合は、「土地」と「建物」に分けて詳細を記載します。

所在地を管轄する法務局(または「登記・供託オンライン申請システム」)で登記簿謄本を取得し、以下の赤字部分の情報を転記しましょう。

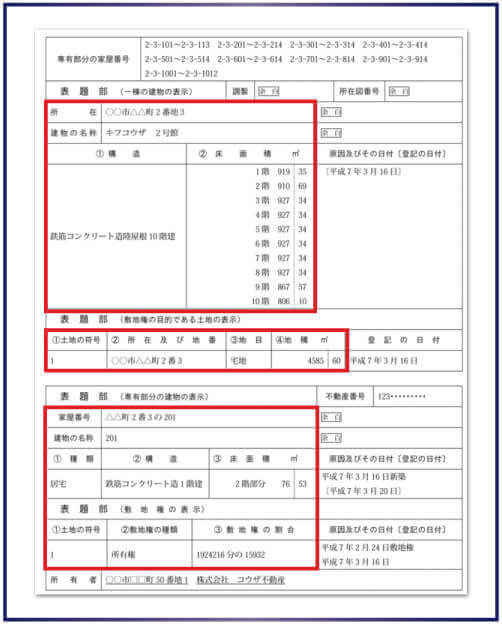

3-3-2.不動産(マンション・アパート)

相続財産にマンションやアパートが含まれる場合は、「一棟の建物」「専有部分」「敷地権」に分けて詳細を記載します。

これらの情報は、以下の登記簿謄本の赤字部分の情報を転記します。

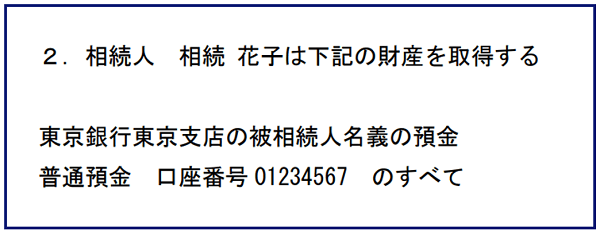

3-3-3.銀行口座の預貯金

相続財産に銀行口座の預貯金が含まれる場合は、「金融機関名」「支店名」「口座の種類」「口座番号」「口座名義」などの詳細を記載します。

なお、銀行の預金口座の残高については、記載しなくても構いません。

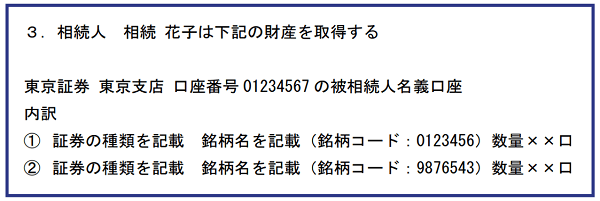

3-3-4.有価証券

相続財産に株式や投資信託などの有価証券が含まれる場合は、「証券会社の名前」「支店名」「口座番号」「口座名義」「内訳(証券の種類・銘柄・数量)」「評価額」などの詳細を記載します。

証券会社から取り寄せた、取引報告書や残高証明書の情報を転記します。

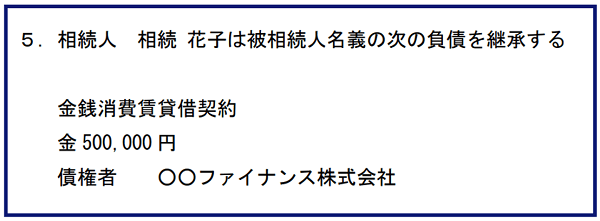

3-3-5.借金・債務

相続財産に負債・借金が含まれる場合は、「契約内容」「債務の残高」「債権者(会社名)」などの詳細を記載します。

3-4.後日判明した財産の取扱いについて記載する

後のトラブルを防ぐために、遺産分割協議書を作成した後に見つかった遺産の取り扱いも明記しておきましょう。

上記は再度遺産分割協議を行うとされていますが、予め相続する人を決めておいたり、法定相続分で分割すると記載しておいたりすることも可能です。

3-5.遺産分割協議が何枚存在するのかを示す

後文として、遺産分割協議書を何通作成して、誰が保管するのかを明記します。

実務においては、法定相続人の人数分の遺産分割協議書を作成し、各自保管するケースが一般的です。

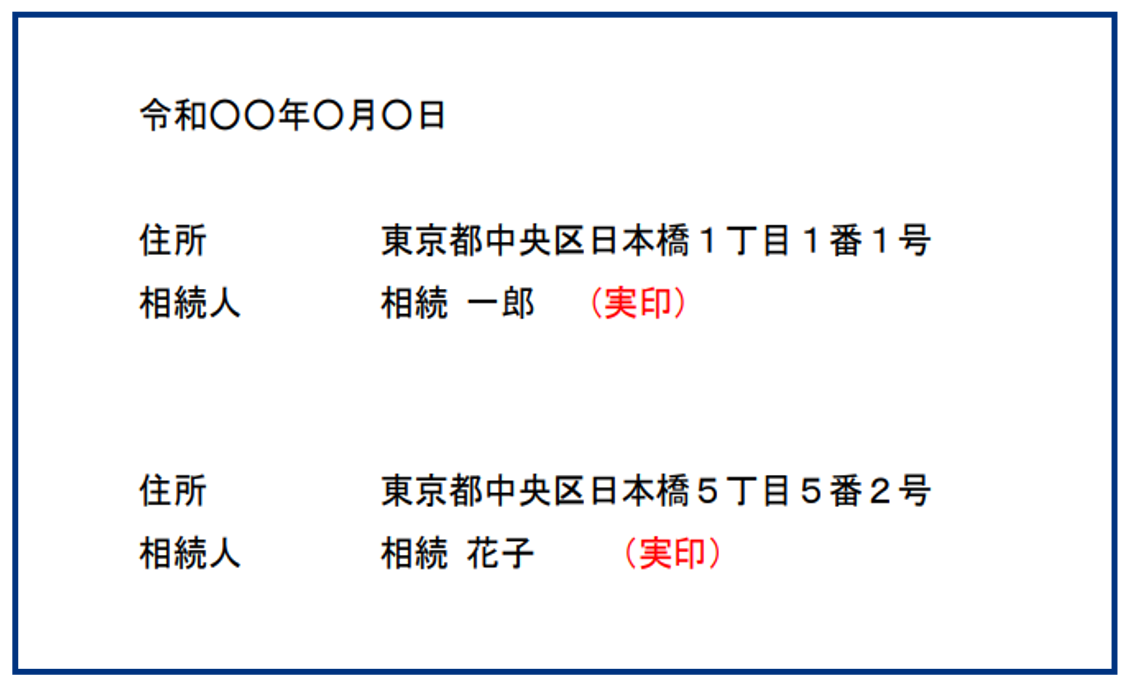

3-6.作成日と法定相続人全員の署名押印

遺産分割協議書の最後には、作成日と法定相続人の住所を記入し、自筆で署名と実印で押印します。

遺産分割協議書には、相続人全員の印鑑証明書の添付が必要となりますので、必ず実印を用いましょう。

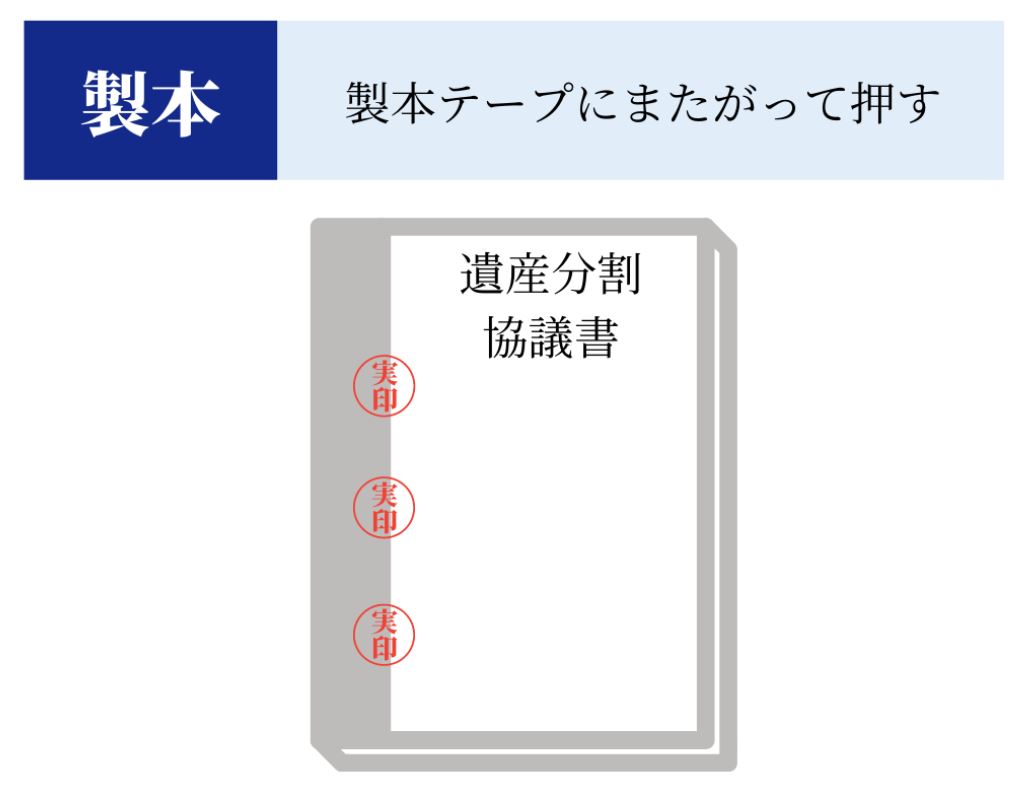

3-7.遺産分割協議書が2枚以上になる時は製本と契印を

遺産分割協議書が2枚以上になる場合は、ホッチキスで止めて製本テープで包みます。

表紙もしくは裏表紙のどちらかに、製本テープと本紙にまたがるように相続人全員が実印を割印で押します。

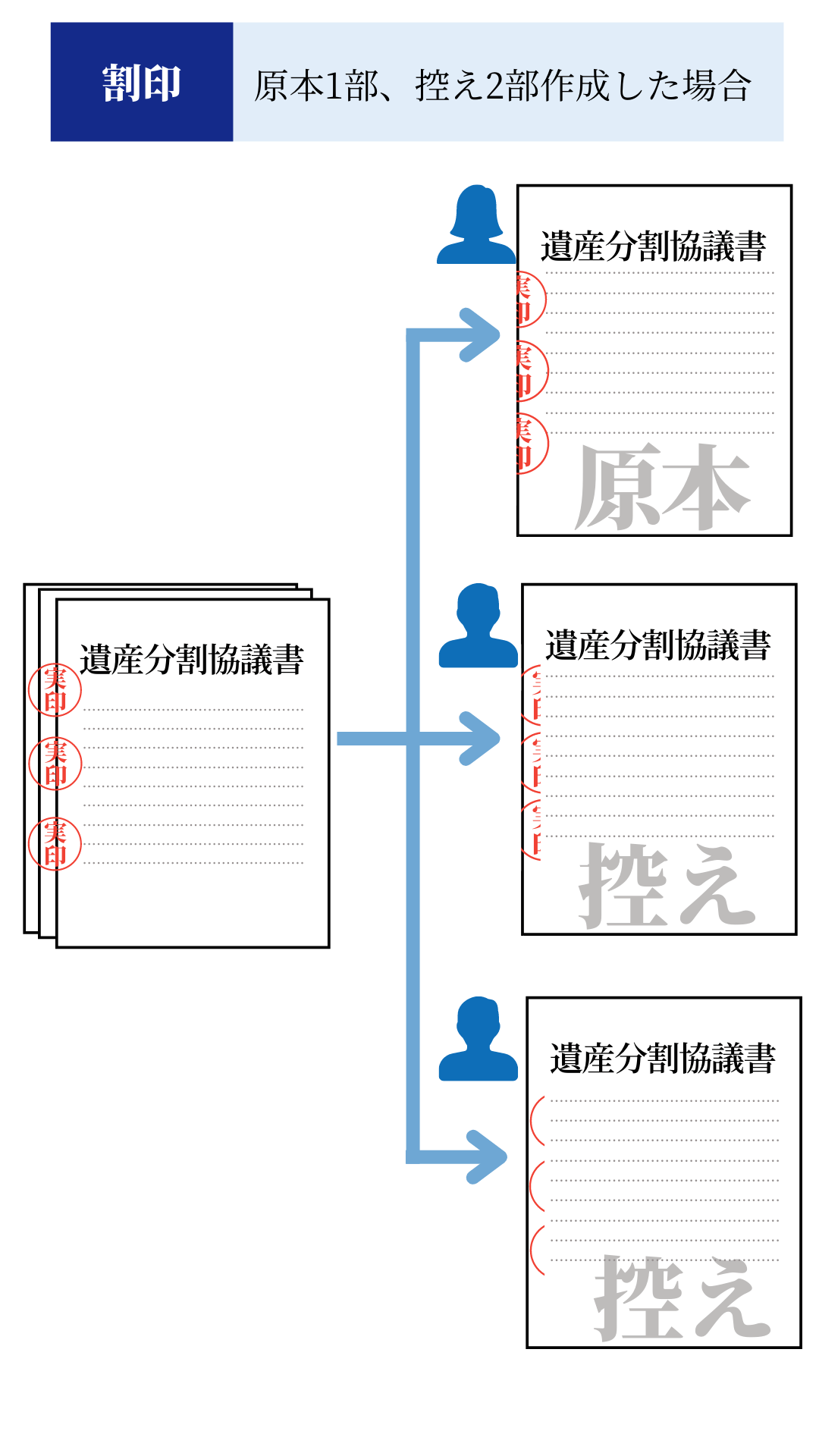

3-8.遺産分割協議書を複数作成した場合は割印を

遺産分割協議書を複数部作成した場合は、以下のように実印で割印をします。

割印をすることで、その遺産分割協議書が本物であるかを見分けることができます。

4.遺産分割協議書を自分で作成する際の注意点

遺産分割協議書を自分で作成する際には、いくつか注意点がありますので確認しておきましょう。

4-1.後見人がいる場合は「特別代理人」として記載する

未成年者・判断能力が乏しい方がいる際には、家庭裁判所が選任した「特別代理人(成年後見人)」が代わりに遺産分割協議に参加します。

特別代理人が遺産分割協議に参加した場合、遺産分割協議書の冒頭と最後の署名・押印欄で法定相続人の氏名の後に、「特別代理人でいること」を明記した上で、特別代理人が署名押印を行います。

特別代理人がいる場合の遺産分割協議書のひな形は、以下からダウンロードできます。

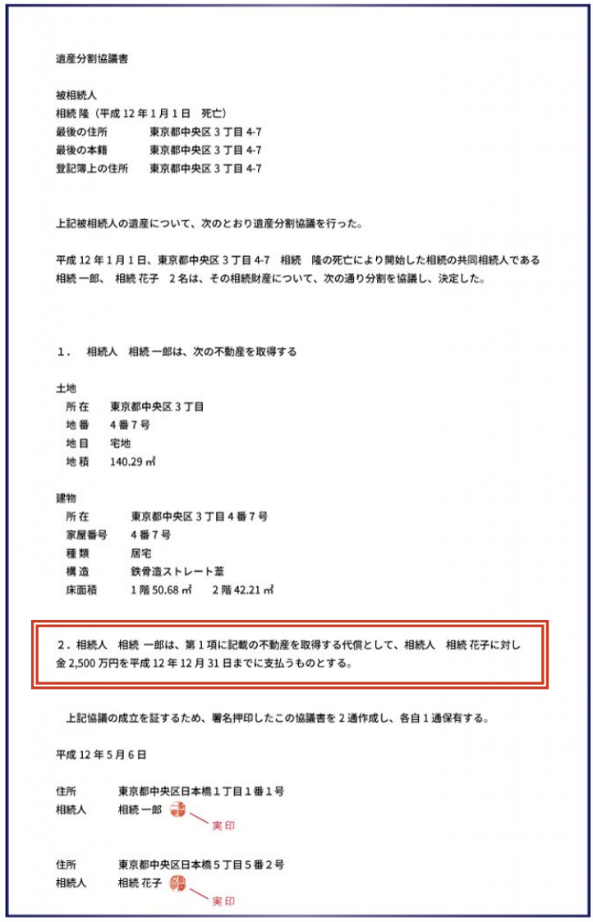

4-2.不動産を「代償分割」する場合はその旨を記載

不動産を代償分割する場合、遺産分割協議書には「誰が誰に代償金をいつまでに支払うのか」を記載しなくてはなりません。

文例については、以下の赤枠部分を参考にしてください。

代償分割における遺産分割協議書の書き方について、詳しくは「【遺産分割協議書】ひな形・テンプレートからの書き方と注意点」をご覧ください。

4-3.不動産を「換価分割」する場合はその旨を記載

不動産を「換価分割」する場合、遺産分割協議書には「換価目的であること」と「売却代金の分割割合」を記載しなくてはなりません。

文例については、以下の赤枠部分を参考にしてください。

換価分割における遺産分割協議書の書き方について、詳しくは「換価分割とは?遺産分割協議書の書き方や譲渡所得税等の税務」をご覧ください。

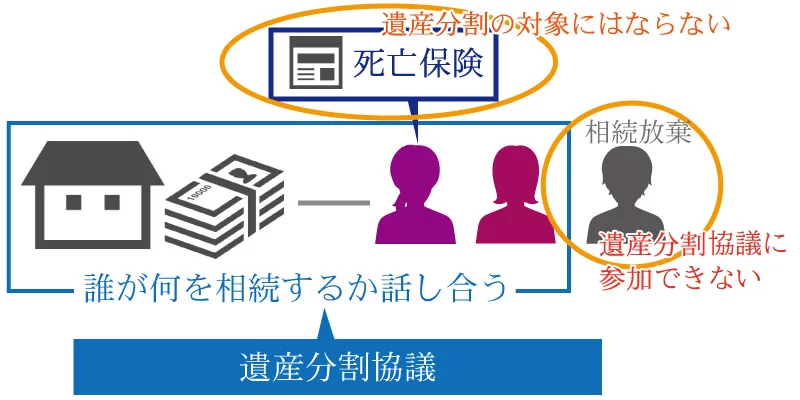

4-4.「生命保険金」や「死亡退職金」は記載不要

契約者=被保険者≠受取人の契約形態の生命保険金や、企業から支給される死亡退職金は、受取人固有の財産として取扱います。

そのため、遺産分割協議の対象にはならず、遺産分割協議書への記載も不要です。

ただし、生命保険契約に関する権利は、契約内容によって「通常の相続財産」と「みなし相続財産」の2種類に分けられ、「通常の相続財産」になる場合には、遺産分割協議の対象となり、遺産分割協議書への記載が必要となります。

詳しくは「生命保険契約に関する権利とは?相続後の取扱いは?税金の対象になる?」で解説しておりますので、あわせてご覧ください。

4-5.公正証書は証拠力が高く「強制執行認諾文言」が入れられる

遺産分割協議書は、公証役場で公正証書として作成することも可能です。

公正証書は公的文書ですので、いざという時の証拠力が高いというメリットがあります。

また借金を相続するケースなどでは、「強制執行認諾文言」を入れることができます。

「強制執行認諾文言」を入れることによって、公正証書に金銭の支払いを合意している・債務者が金銭の支払いをしない場面で強制執行に服する旨が記載されている際には、裁判所の手続きを経ることなく、強制執行の手続きが可能です。

詳しくは、日本公証人連合会「Q1.公正証書とは、どのようなものですか?」をご覧ください。

5.遺産分割協議書の提出先

遺産分割協議書は、相続開始後に行う様々な相続手続きで提出を求められます。

この章では、遺産分割協議書の提出先と、具体的な相続手続きの内容についてご紹介します。

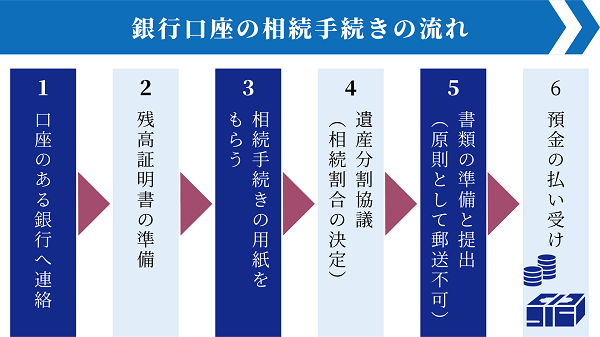

5-1.預貯金の払い戻し等(銀行)

預貯金を相続したら、銀行で預金の払い戻し手続きをします。

この際に、遺産分割協議書(もしくは遺言書)や被相続人の戸籍謄本、法定相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書などの提出を求められます。

銀行によって必要書類が異なりますので、事前に必ず詳細を確認しましょう。

預貯金の相続について、詳しくは「預貯金相続に必要な手続きと書類は?期限やリスクまで徹底解説!」をご覧ください。

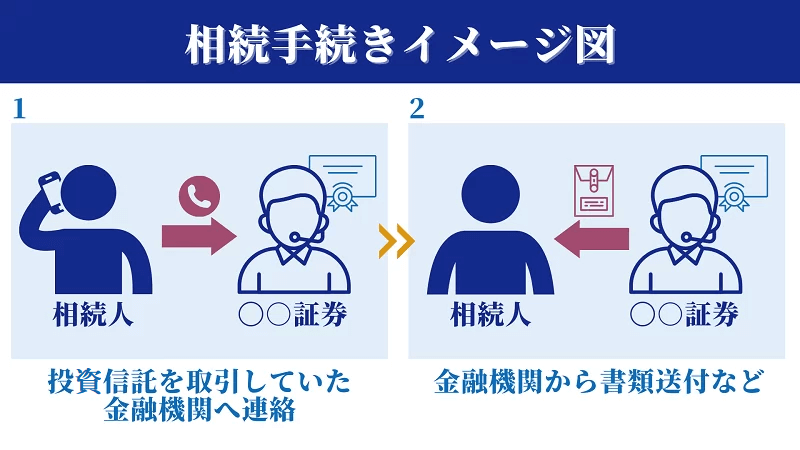

5-2.有価証券の口座移管(証券会社など)

上場株式や投資信託などの有価証券を相続したら、証券会社で被相続人の証券口座から法定相続人の証券口座に移管手続きをします(非上場株式の場合は発行会社)。

この際に、証券会社所定の書類や遺産分割協議書、被相続人や法定相続人の戸籍謄本の提出を求められます。

なお、法定相続人の中の誰か1人が相続するのか、もしくは複数の法定相続人が相続するのかによって、対応が異なります。

有価証券の相続について、詳しくは「株式を相続する場合のポイントや相続税評価の方法を税理士が解説」をご覧ください。

5-3.不動産の相続登記(法務局)

不動産(土地や建物)を相続したら、法務局で相続登記(相続による所有権移転登記)をします。

令和6年4月1日から相続登記が義務化され、申請期限が設けられました。

具体的には、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の取得の事実を知った時から3年以内に、相続登記の申請をしないと、罰則が課せられることとなります。

なお、令和6年4月1日以前に発生した相続も、相続登記の義務化の対象となるため、令和9年3月31日までに相続登記をしなくてはなりません。

相続登記の申請手続きは複雑ですので、相続登記を専門とする司法書士への依頼を検討しましょう。

詳しくは「不動産の相続に必要な「相続登記」についての基本知識を徹底解説」をご覧ください。

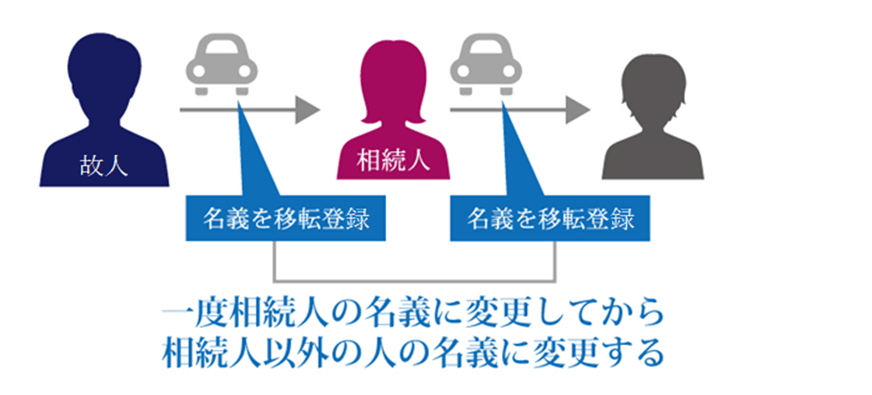

5-4.自動車の名義変更(運輸支局など)

自動車を相続したら、運輸支局などで名義変更(移転登録の申請)をします。

なお、取得した法定相続人が自動車を使用する場合はもちろん、売却する場合や廃車にする場合も、名義変更をしなくてはなりません。

自動車の名義変更は、その自動車の種類に応じて、手続きを行う場所が変わります。

例えば、普通車であれば運輸支局または自動車検査登録事務所、軽自動車であれば軽自動車検査協会の事務所・支所・分室です。

詳しくは「自動車を相続したら名義変更が必要?手続き方法や注意点とは?」をご覧ください。

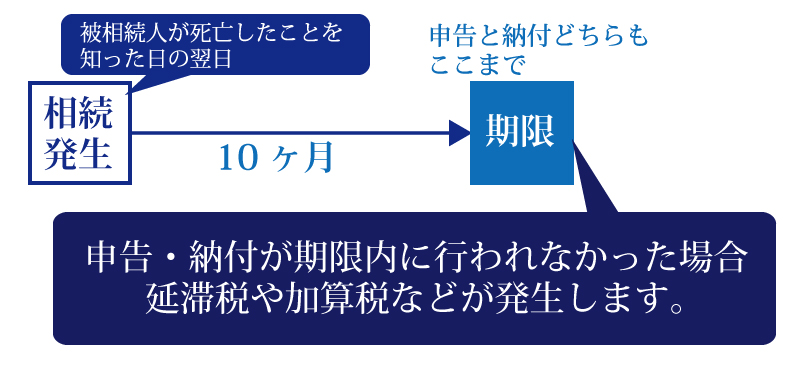

5-5.相続税申告(税務署)

被相続人の遺産総額から、債務や葬式費用等を差し引いた金額が、相続税の基礎控除を超える場合は、相続税の申告・納付義務が生じます。

具体的には、相続発生の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署で、相続税の申告と納付の両方を済ませる必要があります。

相続税の申告書には、遺産分割協議書を添付する必要があり、これを元に各法定相続人の納税額を計算することとなります。

相続税申告について、詳しくは「相続税申告は自分でできる?不要なケース・流れ・必要書類を解説」をご覧ください。

6.遺産分割協議書を自分で作成する際によくある質問

遺産分割協議書を自分で作成する際の、よくある質問をまとめました。

6-1.遺産分割協議書はいつまでに作成すべき?

遺産分割協議書の作成に、期限は設けられていません。

しかし、「相続開始の翌日から10ヶ月以内」と期限が定められている、相続税申告で遺産分割協議書の添付が必要となります。

そのため、相続税の申告書の作成に間に合うよう、相続開始から8ヶ月以内には、遺産分割協議書を作成しておきましょう。

遺産分割協議を作成しなくては、他の相続手続きも進みませんので、なるべく早く作成するように心がけましょう。

6-2.遺産分割協議書はどこで手に入る?

遺産分割協議書はどこかで入手するのではなく、自分で作成するか、専門家に作成を依頼する書類です。

この記事で紹介した、税理士法人チェスターのひな形以外にも、法務局や国税庁でもひな形が公開されていますので参考にしてください。

>>法務局「登記申請手続のご案内(相続登記①/遺産分割協議編)」

>>国税庁「相続税の申告書の記載例」

6-3.遺産分割協議書に名前がなければ相続放棄になる?

遺産分割協議書に名前が記載されないからといって、相続放棄が成立するわけではありません。

法的に相続放棄を成立させるためには、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述を行わなくてはなりません。

相続放棄について、詳しくは「相続放棄とは?メリット・デメリットから手続き方法・期限など基礎知識を解説」をご覧ください。

6-4.遺産分割協議がまとまらない場合は?

相続人全員で遺産分割協議を行い、全員が合意した際には、遺産分割協議書を作成します。

なお、遺産分割協議において法定相続人全員が合意できない場合は、遺産分割調停や審判へ移行します。

遺産分割調停について、詳しくは「遺産分割調停をする方法。必要書類や費用、期間、流れを解説」をご覧ください。

7.遺産分割協議書を自分で作成するデメリット

ここまで、遺産分割協議書を自分で作成するための、流れやポイントについて解説しました。

しかし、一般の方が自分で遺産分割協議書を作成すると、いくつかデメリットもあります。気になる方は専門家に作成の依頼をしましょう。

7-1.専門的な知識が必要

遺産分割協議は自分で作成できますが、一定のルールを守らなければなりません。

例えば、作成日・被相続人の情報・法定相続人の情報・遺産の内容や分割方法は必ず記載を求められますし、法定相続人全員が署名押印する必要があります。

一定のルールを守った上で、第三者が見ても分かるように遺産分割協議書にまとめるためには、専門的な知識が必要となります。

7-2.不備があると手間も時間もかかる

遺産分割協議書を自分で作成しても、不備があると提出先から差し戻されることもあります。

不備があった遺産分割協議書の訂正をするためには、法定相続人全員の訂正印が必要となります。

また、不備が多い場合は遺産分割協議書を作り直すこととなり、二度手間になってしまいます。

結果として相続手続きがスムーズに進まず、期限が定められている相続手続きに間に合わないことも考えられます。

7-3.債務の取扱いに誤りがあることも

被相続人に債務(借金・未払金など)があっても、基本的に遺産分割協議の対象にはならず、原則として、法定相続人の法定相続分に応じて相続することとなります。

そのため、「債務は○○が相続する」と遺産分割協議書に記載をしても、その通りには分割されません。

特定の法定相続人が債務を相続する場合は、法定相続人全員のみならず、金融機関などの債権者の承諾も必要となります。

8.遺産分割協議書の作成は専門家に依頼を

遺産分割協議を自分で作成できますが、デメリットもありますので、専門家への依頼を検討されることをおすすめします。

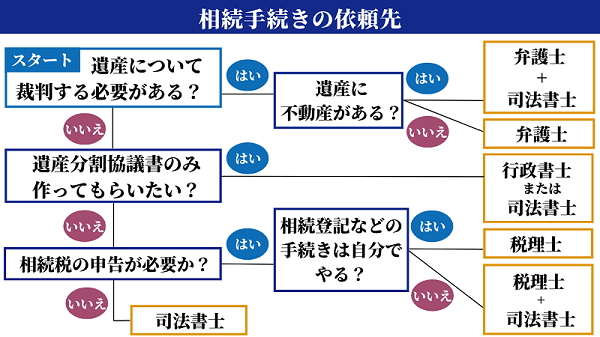

遺産分割協議書の作成を依頼できる専門家は、弁護士・司法書士・税理士等の士業です。

以下は相続手続きの依頼先チャートのですので、どの専門家に依頼すべきか検討する際の参考にしてください。

遺産分割協議書の作成を専門家に依頼した場合、気になるのは費用かと思います。

詳しくは「遺産分割協議書作成の費用は?誰に依頼すべきか・誰が払うかまで解説」で解説しておりますので、あわせてご覧ください。

8-1.税理士法人チェスターにご相談を

このサイトを運営している税理士法人チェスターは、年間3,000件以上の相続税申告実績を誇る、相続税専門の税理士事務所です。

税理士法人チェスターでは、基本サービス内で、節税を考慮した遺産分割案の提案や、遺産分割協議書の作成を承っております。

また、グループに所属している司法書士や弁護士と共に、あらゆる相続ニーズにワンストップで対応が可能です。

すでに相続が発生されているお客様でしたら、初回相談が無料となりますので、まずはお気軽にお問合せください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!

相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。

例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、遺産分割は弁護士、不動産売却は不動産業へ…。

慣れない手続きの中で、これら多くの窓口を一つひとつご自身で探し、調整するのは精神的にも時間的にも大きな負担となります。

そんな複雑な相続の手続きに関することなら、まずはチェスターへご相談ください。

税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。

相続手続き周りでお困りの方はまずは下記よりお気軽にお問い合わせください。

※CST法律事務所は、弁護士法上、独立した法律事務所であり、グループ法人とは相互に連携しながらサービスを提供しますが、法律事務に関する委任契約の締結及び業務の遂行はグループ法人から独立して行っています。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

相続手続き編