相続開始から相続税申告後まで。相続が発生したらしなければならない7つのこと

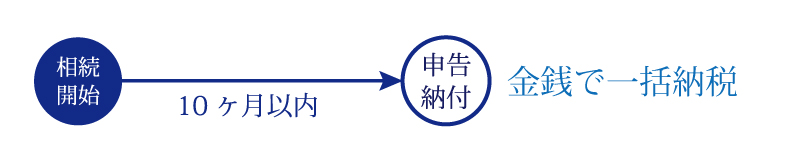

相続税の申告と納付は、被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。

被相続人が亡くなると、様々な手続きや法要の実施などがあります。実際に相続税の申告に関わることに着手するのは相続発生から2ヶ月前後経過しているというケースが多いです。

実質8ヶ月で相続税の申告と納付を行う必要がありますので、何をすべきかしっかりと確認してスムーズに進めていきましょう。

この記事の目次 [表示]

- 1 1.被相続人の葬儀や届出関係を終わらせる

- 2 2.相続に関することを確認する

- 3 3.遺産を相続する方法の確定と遺産分割協議を行う

- 4 4.相続税申告の準備をする

- 5 5.相続税の申告書の作成

- 6 6.相続税の申告と納税

- 7 7.相続税申告後

- 8 まとめ

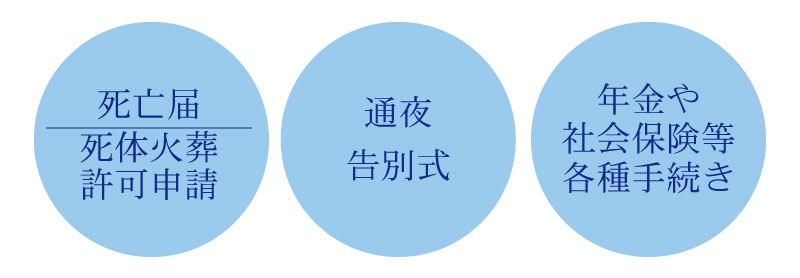

1.被相続人の葬儀や届出関係を終わらせる

相続の前に、葬儀や届出などを行う必要があります。被相続人に関する手続きには期限が決められているものもあります。

特に、死亡届や死体火葬許可申請書は亡くなった日から7日以内に手続きを行う必要があります。死体火葬許可申請が済んでいない状態では火葬することが出来ません。

死亡届や死体火葬許可申請に関しては、葬儀会社が代行してくれる場合もあります。

必要な手続きはたくさんあります!相続が開始したら必要な相続手続きまとめ

2.相続に関することを確認する

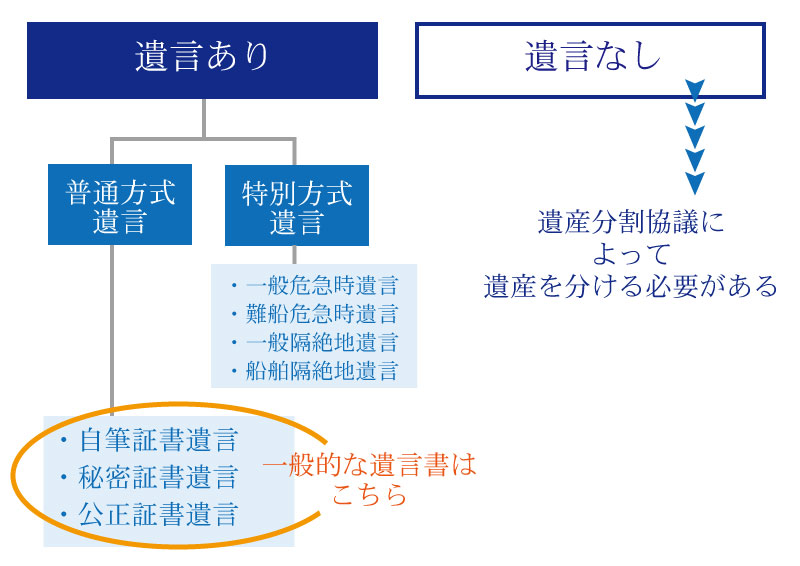

(1)遺言書の有無を確認する

まずは、被相続人が遺した遺言の有無を確認する必要があります。遺言がある場合には遺言に従って遺産分割を行いますが、遺言が無い場合には、遺産分割協議という相続人同士の話合いによって遺産の分割を行う必要があります。

遺言書には種類があり、「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」の場合には、家庭裁判所の検認後に開封するという決まりがあります。(法務局で保管していた「自筆証書遺言」は検認不要です。)

もし、ご自宅で遺言を発見した場合には、勝手に開封しないように注意してください。

遺言書にはどんな効力がある?効力を持たせるための注意点も解説

遺言書を勝手に見たら相続できないって本当?遺言書の真実を公開します

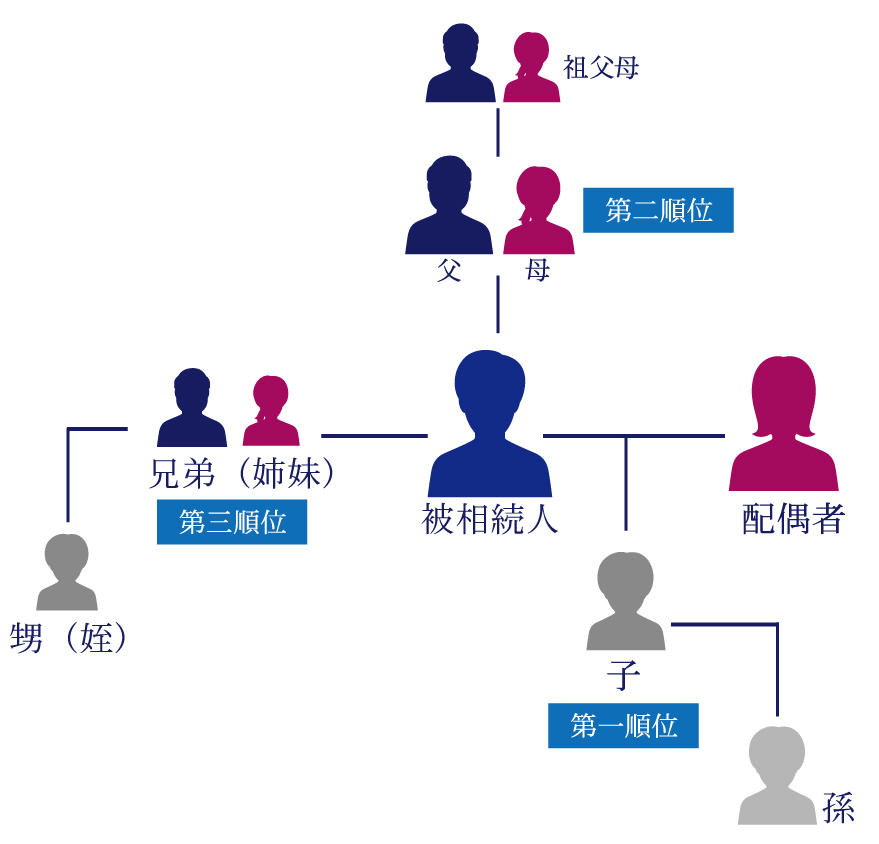

(2)相続人は誰なのかを把握する

遺言の有無の確認と同時に、相続人が誰なのかを把握する必要があります。遺言が無く、遺産分割協議を行う場合には相続人全員が参加する必要がありますので、必ず相続人を把握しましょう。

相続人には順位があり、被相続人の配偶者は必ず相続人となります。配偶者以外は第1順位(子)、第2順位(父母/祖父母)、第3順位(兄弟姉妹)と先順位から相続人となります。

もし、被相続人に離婚歴があり、前妻との間に子がいる場合などはその子も第1順位の相続人となりますので注意してください。

相続人は誰?相続人の優先順位と相続分をケース別に詳しく解説!

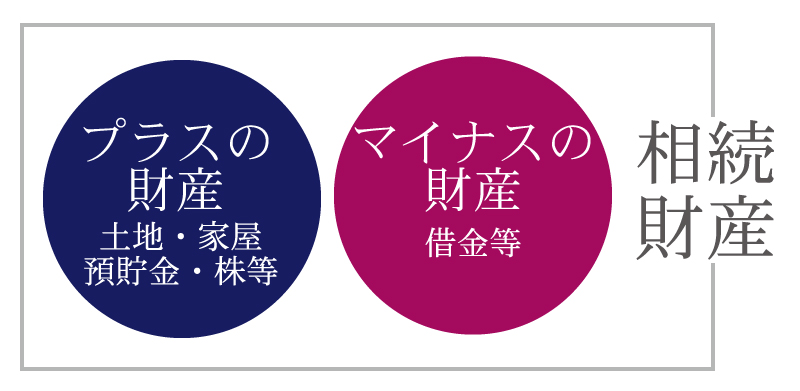

(3)遺産の調査を行う

被相続人の現預貯金や不動産などのプラスの財産の他に、負債などのマイナスの財産も遺産に含まれます。漏れの無いように資産台帳などを作成し、しっかりと遺産の洗い出しを行いましょう。

3.遺産を相続する方法の確定と遺産分割協議を行う

(1)相続方法を確定する

遺産の調査が終了したら、相続の方法を決める必要があります。遺産を相続する方法は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つがあります。

① 単純承認

単純承認は、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することを言います。一般的な相続の方法なので、特に手続き等は必要ありません。

② 限定承認

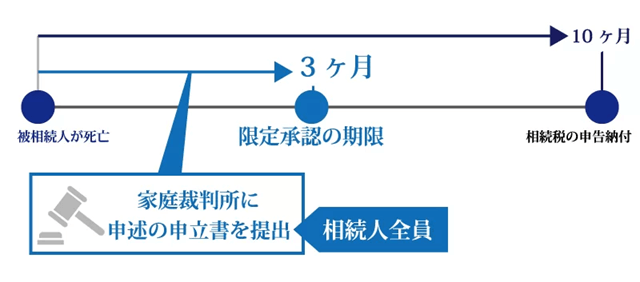

限定承認は、プラスの財産で返済できる分だけマイナスの財産を相続するという方法です。相続人全員で家庭裁判所に申立を行う必要があります。

また、限定承認の申立には相続開始から3ヶ月以内という期限が決められています。

限定承認は相続したい財産がある時に便利!限定承認の6つのポイント

③ 相続放棄

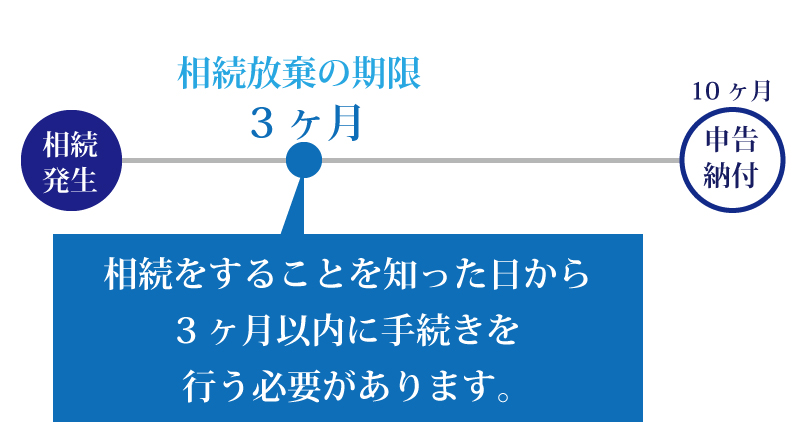

相続放棄は、相続する権利を放棄することを言いますので、プラスの財産もマイナスの財産も相続しないこととなります。相続放棄をした人は相続とは関係ない人となるため、遺産分割協議に参加する必要もありません。相続放棄も限定承認同様に家庭裁判所での手続きが必要です。相続放棄の期限も相続開始から3ヶ月となりますので早めに判断をする必要があります。

相続放棄とは?メリット・デメリットから手続き方法・期限など基礎知識を解説

ちなみに、遺贈によって財産を取得することになっていた場合には、相続放棄ではなく遺贈の放棄となります。相続放棄と遺贈の放棄は全く別物となりますので注意してください。

遺贈を放棄する方法とは?相続放棄との違いや注意点・相続放棄した人が遺贈を受けた場合について解説

限定承認や相続放棄の手続きを期限内に行わないと、単純承認と判断されてしまいます。財産の調査等を早めに行い、相続の方法を確定してください。

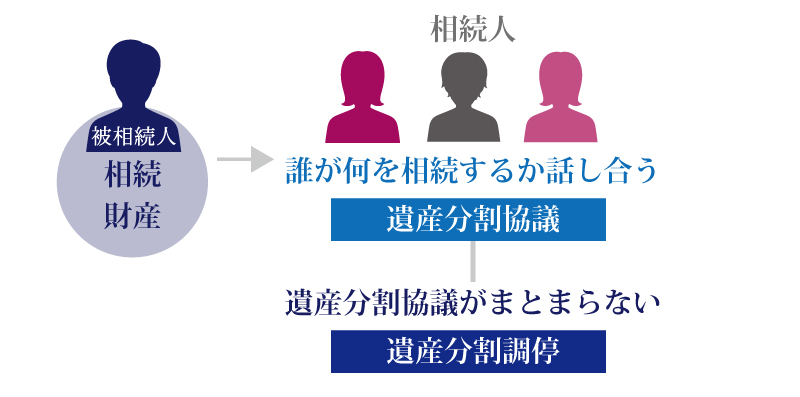

(2)遺産分割協議を行う

遺産分割協議とは、誰がどの財産を相続するかを決めるために相続人同士が話し合うことを言います。遺産分割協議が終了したら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議がまとまらない場合には、遺産分割調停を行うことになります。

もし、相続税の申告期限までに遺産分割が終了しなかった場合は、相続税を減額する特例の適用を受けられなくなってしまいます。特例の適用を受けたい場合は、法定相続分で遺産分割をした仮の税額で相続税の申告書を提出し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付します。後日遺産分割が終了したときに改めて申告して、税額を調整します。

遺言書がある場合には、遺言書に従って遺産分割を行うため、遺産分割協議は必要ありません。

もし、相続人の中に未成年者がいる場合は、代理人を立てる必要があります。

未成年者の代理人は通常、親権者である両親が行うことが一般的ですが、相続の場合にはどちらも相続人となる可能性があり、利益相反となることが考えられます。そのため、相続の場合には特別代理人を選任する必要があります。

4.相続税申告の準備をする

相続税の申告が必要ということになった場合には、相続税申告の準備を始める必要があります。相続税の申告は取得する財産が何かによって必要な申告書等が異なります。

申告書の説明を行う前に、申告に必要な書類や相続した財産の評価方法などをご紹介します。

なお、チェスターでは相続税の必要書類のチェックシートも公開していますので、併せてご参照ください。

(1)相続税を支払う必要があるかどうか確認する

相続税には基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)があります。相続財産が基礎控除内であれば相続税の申告・納付は原則、必要ありません。

まずは、相続税を支払う必要があるかどうかを確認しましょう。

また、相続税には様々な控除があります。控除の適用を受けて相続税が0となった場合でも、相続税の申告が必要になる場合がありますので注意してください。

相続税申告が不要なケースとは?基礎控除額の計算方法・非課税の特例・注意点

知らないと損! 6つの相続税の税額控除とその他の3つの控除

(2)相続税の申告に必要な書類を集める

相続税の申告を行う際に必要になる書類は、被相続人や相続人の身分にまつわる書類から相続する財産に関する書類まで、実にたくさんあります。

まとめて取得できるものは一緒にもらってくるなど効率よく書類集めを行ってください。

徹底解説!相続税を申告するときに必要な添付書類【まとめ一覧】

(3)相続した財産の相続税評価額を理解する

土地や建物などの不動産、非上場株式などを相続した場合には、時価ではなく相続税評価額という評価額で相続税の計算を行います。評価額の算出を正しく行わないと、相続税を払いすぎてしまったり、少なくなってしまったりという可能性があります。少し難しいところではありますので、ご自身で行うことが厳しい状況であれば専門家に依頼することも検討してください。

① 相続財産に土地がある場合

相続財産が不動産というのは現金と同じくらい多いケースです。そして、評価が複雑な相続財産といえるでしょう。土地の場合には、その土地の利用状況や面積などによって評価が異なります。土地の種類などに応じて、詳細を記載してある記事をまとめておきますので参考にしてください。

【被相続人の居住用や事業用の土地を相続した場合】

居住用の宅地や事業用の土地の場合、小規模宅地等の特例という制度の利用が可能となります。

小規模宅地等の特例について

小規模宅地等の特例とは~概要・要件・よくあるQ&Aなどすべて解説~

こんな場合は適用される?

一軒家と二世帯だと違いはあるの?小規模宅地等の特例を状況別で確認しましょう!

事業用の宅地は小規模宅地等の特例は適用できる?自宅の宅地と併用可能??

貸付事業用宅地等とは?小規模宅地等の特例を適用するための生前対策について解説

親が老人ホームに入居していた!同居できない状況でも小規模宅地等の特例は適用される?

【借りている土地を相続した場合】

被相続人が借りた土地に居住用の住宅を建築していた場合、借りた土地には借地権というものが発生します。相続は被相続人の財産や権利を引き継ぐことを言いますので、この借地権も相続する必要があります。

借地権を相続すると相続税はいくら?注意点と相続税評価額も解説

【上記以外に考えられるケース】

広い土地を相続した、地目が雑種地となる土地を相続したというケースの場合にはそれぞれ評価方法が異なります。

広い土地とは、500㎡~1,000㎡以上あるような土地をさします。このような土地が一定の要件を満たしている場合には「地積規模の大きな宅地の評価」という評価方法が適用されます。

「地積規模の大きな宅地の評価」の適用要件・評価方法・計算例・注意点を解説

地目が雑種地となる土地とは、宅地、田、畑、山林、原野、牧場、池沼、鉱泉地のいずれにも該当しない土地をさします。雑種地の評価は、その雑種地がある区域が市街化区域か市街化調整区域かによって異なります。

雑種地ってなに?相続した土地が雑種地の場合の評価方法について

② 相続した株式が非上場株式だった場合

上場されている株式の場合には、被相続人が亡くなった日の最終価格など一定の価格を評価額として相続税の計算を行いますが、非上場株式の場合には、取引価格が定められていません。

非上場株式の価格については、「被相続人がどれくらい株式を保有していたか」、「株式を発行している会社の規模はどれくらいか」に応じて、以下の3つの評価方法が定められています。

- 類似業種比準方式

- 純資産価額方式

- 配当還元方式

(4)債務控除を理解する

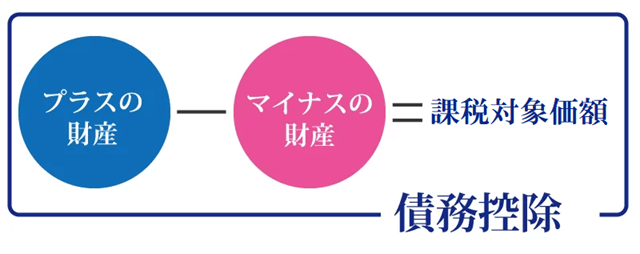

相続税を計算する際には、被相続人のプラスの財産からマイナスの財産をマイナスします。

これを債務控除と言います。この債務控除の対象となる財産は、被相続人の負債の他に葬式費用などが含まれます。債務控除を行った後に算出された金額が相続税の課税対象価額となります。

債務控除を行わないと相続税が高くなる!債務控除とは何か?

葬式費用の中には、相続税を安くできる費用とできない費用がある?

債務控除は相続人または包括受遺者のみが適用できます。相続人ではない人や受遺者でも特定受遺者の場合には債務控除はできません。また、被相続人の医療費や債務、葬式費用でも債務控除の対象とならないものがありますので、注意してください。

債務控除ができない場合もある!債務控除が適用されないケースとは

連帯保証債務や医療費は相続税から債務控除できる?ケース別に解説

5.相続税の申告書の作成

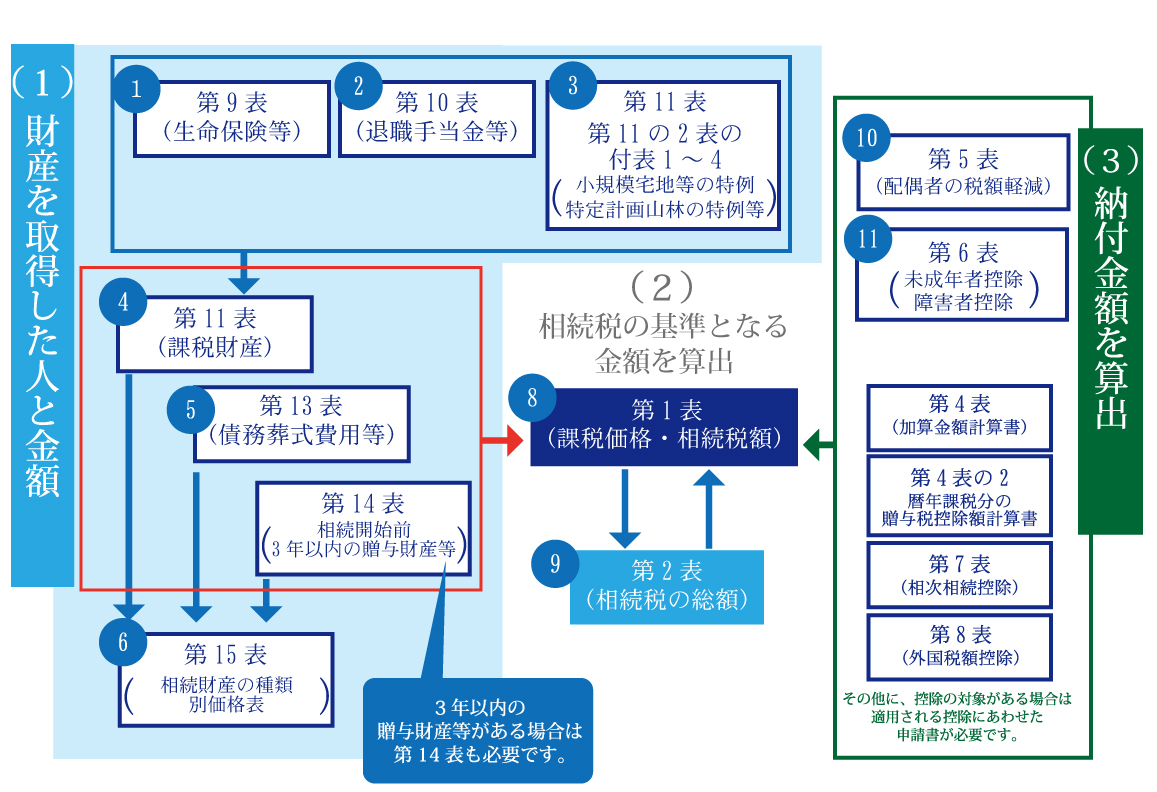

集めた資料などを基に相続税の申告書を作成します。相続税の申告書は相続する財産や適用される控除の内容によって、必要な書類が異なります。

状況別に必要な申告書をまとめてご紹介します。

下記のそれぞれの様式は、国税庁ホームページに掲載されています。

(令和4年分申告用となりますので、その他の年の分については、国税庁ホームページの「相続税の申告手続」で確認してください)。

(1)相続税の申告を行う際に必ず必要な申告書

- 第1表、第1表(続) 相続税の申告書

- 第2表 相続税の総額の計算書

- 第4表 相続税額の加算金額の計算書

- 第11表 相続税がかかる財産の明細書

- 第13表 債務及び葬式費用の明細書

- 第15表、第15表(続) 相続財産の種類別価額表

(2)相続人に農業を行っている人がいる場合に提出する申告書

- 第3表 財産を取得した人のうちに農業相続人がいる場合の各人の算出税額の計算書

(3)相続人に配偶者がいる場合に提出する申告書

- 第5表 配偶者の税額軽減額の計算書

【相続税の配偶者控除について】

相続税の配偶者控除とは?1億6,000万円相続しても無税になる? 適用条件・注意点・デメリットを税理士が解説

(4)相続人に未成年者や障害者がいる場合に提出する申告書

- 第6表 未成年者控除額・障害者控除額の計算書

【相続税の未成年者控除/障害者控除について】

相続で未成年者がいる場合に必要な特別代理人とは?相続税の未成年者控除についても解説

相続税の障害者控除とは?利用する要件や控除額計算方法をご紹介

(5)相続が続いた場合に提出する申告書

- 第7表 相次相続控除額の計算書

【相次相続について】

相続が立て続けに2回起きてしまった場合。相続税は控除してもらえる?

(6)海外にある財産を相続した場合や農地等の納税猶予を受ける場合に提出する申告書

- 第8表 外国税額控除額・農地等納税猶予税額の計算書

【海外にある財産を相続した場合について】

外国税額控除を知らないと相続税が二重に!?海外と日本に財産がある場合の相続税について解説

【農地の納税猶予を受ける場合について】

(7)生命保険や死亡退職金を受け取る場合に提出する申告書

- 第9表 生命保険金などの明細書

- 第10表 退職手当金などの明細書

【生命保険や死亡退職金などみなし相続財産について】

みなし相続財産とは?死亡保険金と死亡退職金に相続税がかかるって本当?

(8)小規模宅地等の特例の適用を受ける場合に提出する申告書

- 第11・11の2表の付表1、付表1(続)、付表1(別表1)、付表1(別表1の2) 小規模宅地等についての課税価格の計算明細書

- 第11・11の2表の付表2 小規模宅地等の特例、特定計画山林の特例又は個人の事業用資産の納税猶予の適用にあたっての同意及び特定計画山林についての課税価格の計算明細書

【小規模宅地等の特例について】

小規模宅地等の特例とは~概要・要件・よくあるQ&Aなどすべて解説~

小規模宅地の特例を適用するなら相続税の申告は必須!申告書類と添付書類をご説明します。

(9)贈与を受けた人が提出する申告書

- 第4表の2 暦年課税分の贈与税額控除額の計算書

- 第11の2表 相続時精算課税適用財産の明細書・相続時精算課税分の贈与税額控除額の計算書

- 第14表 純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額及び特定贈与財産価額・出資持分の定めのない法人などに遺贈した財産・特定の公益法人などに寄附した相続財産・特定公益信託のために支出した相続財産の明細書

【生前贈与加算について】

相続開始前3年~7年以内の贈与は相続税の対象になる!? 相続時加算される贈与とは?

上記の他にも状況によっては提出が必要となる申告書があります。全ての申告書を確認したい場合には、国税庁ホームページをご覧ください。

6.相続税の申告と納税

必要な書類を集めて申告書を作成したら、申告書を提出し相続税を納めます。相続税の申告と納税には期限があります。

期限内に申告を行い、原則現金一括で納付する必要があります。

(1)相続税の申告と納税を行う場所

相続税の申告と納税を行う場所は、被相続人の住所地を管轄する税務署です。国税庁ホームページより税務署を調べることが出来ます。

(2)相続税を一括で納付出来ない場合は?

相続税の納付は現金一括が原則です。もし現金一括が厳しいという場合には、延納や物納という方法があります。

相続税を払えない場合は延納?物納?メリット・デメリット・対処法を解説

延納や物納は相続税の申告期限と同様に10ヶ月以内に手続きを行う必要があります。また、要件などを満たしている必要があるため、簡単に延納や物納にすることができるという訳ではありません。

相続税の納税のために納税資金をしっかりと準備しておくようにしましょう。

(3)申告期限を過ぎてしまった場合

相続税の申告期限を過ぎてしまうと、追徴課税が行われます。申告をしていない場合のほか、申告をしたものの税額が少なかった場合にも行われます。

追徴課税では本来の相続税に加えて加算税が課され、プラスで税金を納めることになるので、期限内に申告・納税を行うようにしましょう。

7.相続税申告後

相続税の申告・納付が終了したら終わりという訳ではありません。提出した申告書は税務署内でしっかりと調査が行われます。もし、申告書に間違いがあり納税額が足りないということになれば、先にもご説明したような追徴課税が行われます。

また、税務調査(実地調査)の対象になるというケースも考えられます。もし、対象になった場合にはしっかりと応じてください。

まとめ

ここまで、相続発生から相続税申告後までをご紹介しました。読んでいるうちにこれは大変だと思われた方も多いと思います。

相続税の申告で最も大変な部分は、相続する財産を評価するということと、書類を集めて申告書を作成するという部分になるでしょう。相続人が複数いる場合には、集める書類も莫大な枚数となります。

相続する財産が現金のみ、相続人も配偶者と子だけという場合にはご自身で申告・納税まで進めることも、さほど難しいことでは無いと思います。

しかし、状況によっては専門家に依頼するという方法も選択肢として持っていても良いかと思います。専門家に依頼する場合には、相続に詳しい税理士を選ぶようにしましょう。

【相続税申告】税理士を使うべき3つの理由と税理士の選び方のコツ

ネットに騙されないで!本物の相続専門の税理士を選ぶための3つのポイント

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続税申告は相続専門の実績あるチェスターで安心。

税理士法人チェスターは相続に関する業務のみに特化している専門事務所であり、創業からこれまで培ってきた知見やノウハウがずっと引き継がれているため、難解な案件や評価が難しい税務論点にもしっかり対応致します。

初回面談から申告完了まで担当スタッフがお客様専任として対応しているので、やり取りもスムーズ。申告書の質の高さを常に追求しているからこそ実現できる税務調査率が1%であることも強みの一つです。

相続税申告実績は年間3,000件超、税理士の数は84名とトップクラスの実績を誇るチェスターの相続税申告を実感してください。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

相続税編