【遺産相続いつもらえる?】最短2週間~長いと数年以上も!?

「父が亡くなったけれど、遺産はいつになったら受け取れるのだろう?」

「早く遺産を受け取りたいけど、何かいい方法はないかな?」

このように、大切な方を亡くされた悲しみの中、いつになったら遺産を受け取れるのかという見通しが立たないことは、更なる不安につながるでしょう。

遺産を受け取れるまでの期間は、最短2週間程度から、長いと数年以上先になるなど、相続の状況により大きく異なります。

この記事では、遺産相続の基本的な流れから、遺産を実際に受け取れる時期の目安、そして手続きが滞ってしまった場合の解決策までを徹底的に解説いたします。

この記事を読むことで、遺産の受取時期について安心していただき、今後何を優先して進めていくべきか、正しい判断をするための一助となれば幸いです。

この記事の目次 [表示]

1.相続財産がもらえるまでの期間【早わかり表】

遺産をいつ受け取れるかの目安は、遺言書の有無、相続人の人数、遺産の種類などによって大きく異なります。

代表的な4つのパターンの遺産を受け取れるまでの期間の目安は次のとおりです。

| 相続の状況 | 遺産を受け取れる期間の目安 |

|---|---|

| パターン① 遺言あり・検認不要(公正証書) | 2週間~数ヶ月 |

| パターン② 遺言あり・検認必要(自筆証書) | 数ヶ月~半年以上 |

| パターン③ 遺言なし・相続人1人 | 数週間~数ヶ月 |

| パターン④ 遺言なし・相続人複数 | 数ヶ月~半年以上 |

※上記はあくまで目安であり、個々の状況によって大きく変動する可能性があります。

2.遺産相続の基本的な流れ

相続が発生した場合、すぐに遺産を受け取ることができると考えている人も多いですが、様々な手続きを経ないと遺産を受け取ることはできません。

そのため、まずは遺産相続がどのように進んでいくのか、全体像を把握しましょう。

一般的には、以下のようなスケジュールで手続きが進んでいくことが多いです。

ただし、財産内容が複雑だったり、遺産分割協議に時間がかかったりすると、想定以上に遺産の受け取りが遅くなってしまいますので注意しましょう。

遺産を受け取るまでの具体的な目安について、パターン別にこのあと詳しく説明します。

3.パターン別 遺産を受け取るまでの期間

3-1.パターン① 遺言あり・検認不要(公正証書)

公正証書遺言がある場合、遺産がもらえる目安は2週間~数ヶ月です。

公正証書遺言がある場合には検認が不要となるため、相続人は基本的に遺言書の内容に基づき、遺産分割をするだけなので、他のパターンに比べて早く遺産を受け取ることができます。

| 遺産を受け取れる期間の目安 | 2週間~数ヶ月 |

|---|---|

| 手続きの流れ |

|

役所での戸籍謄本等の収集や、金融機関側での手続きの期間も考慮する必要があるため、平均的に数週間から数ヶ月程度かかることが多いです。

ただし、次の場合には、公正証書遺言があっても、受け取りが遅くなることがあるため注意してください。

3-1-1.遺言書に書いていない財産があった場合

遺言書に書いていない財産は、その財産を誰が相続するか相続人全員で話し合う必要があるため、受け取りが遅くなる場合があります。

3-1-2.遺言執行者が指定されている場合

遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者が遺産の受け取り・名義変更をするため、その人の手続きのペースに左右されます。

(参考)遺言執行者とは?権限や報酬・選任が必要なケースを解説

3-2.パターン② 遺言あり・検認必要(自筆証書)

検認が必要な遺言(自筆証書遺言)がある場合、遺産がもらえる目安は数ヶ月~半年以上です。

自筆証書遺言がある場合、家庭裁判所で検認を受けなければ、相続手続きに進めません。そのため、公正証書遺言に比べて時間がかかることが多いです。

| 遺産を受け取れる期間の目安 | 数ヶ月~半年以上 |

|---|---|

| 手続きの流れ |

|

3-2-1.家庭裁判所での検認の手続き

自筆証書遺言など、検認が必要な遺言書がある場合は、家庭裁判所に「家事審判申立書」を提出して遺言書の検認手続きをする必要があります。

家庭裁判所に検認の申し立てから手続きが完了するまで、通常1ヶ月程度かかりますが、裁判所の混雑状況により2ヶ月以上かかる場合もあります。

仮に検認を受けずに開封した場合や、家庭裁判所に提出せず遺言を執行した場合は、5万円以下の過料が処せられますのでご注意ください。

(参考)遺言書の検認とは│必要なケースや手続き方法・費用を解説

3-3.パターン③ 遺言なし・相続人1人

遺言書がなく、相続人が1人の場合、遺産をもらえる目安は数週間~数ヶ月です。

この場合は、その相続人が全ての財産を受け取ることになります。そのため、遺産分割協議を行う必要がなく、比較的スムーズに手続きが進みます。

| 遺産を受け取れる期間の目安 | 数週間~数ヶ月 |

|---|---|

| 手続きの流れ |

|

3-3-1.相続人1人でも時間がかかってしまう場合

相続人が1人だとしても、それを客観的に証明するために、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得する必要があります。

可能性は低いですが、万が一、戸籍を調査した結果、亡くなった人が前妻との間に子供がいたなど、予期せぬ相続人が判明した場合には、その相続人と分割協議が必要となるため、さらに時間がかかってしまいます。

また、唯一の相続人が、亡くなった人と生前に親交が少ない場合には、取引銀行などを把握していないことも多く、相続財産の調査に時間がかかることがあります。

3-4.パターン④ 遺言なし・相続人複数

遺言がなく、相続人が複数いる場合、遺産がもらえる目安は数ヶ月~半年以上です。

この場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの遺産を相続するのかを決定する必要があります。他のパターンに比べて、作業工程が多いため、遺産を受け取るまでの期間が長期化する傾向にあります。

相続人全員での分割協議がまとまればスムーズですが、相続人同士が不仲などで協議が難航すると、遺産を受け取るまで何年もかかるということもあります。

| 遺産を受け取れる期間の目安 | 数ヶ月~半年以上 |

|---|---|

| 手続きの流れ |

|

作業手順は次のとおりです。

3-4-1.相続人と相続財産の調査(数週間~数ヶ月)

相続人が複数いる場合には、遺産を受け取るまでの手続きが多いため、相続人の調査と相続財産の調査を並行して進めていくとよいでしょう。

また、役所での戸籍収集や、金融機関の手続きは平日の日中に手続きすることが多いため、比較的平日に時間が取れる人が中心に進めていくとよいでしょう。

3-4-2.相続人全員での遺産分割協議(即日~数年)

相続人と相続財産の調査が終わったら、相続人全員で遺産分割協議を進めていきます。

ただし、相続税申告が必要な場合には、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に、遺産分割協議書を添付して申告しなければいけないため、事前に税理士等の専門家に相談することをおすすめします。

(参考)相続税申告は自分でできる!手順や必要書類を税理士が解説

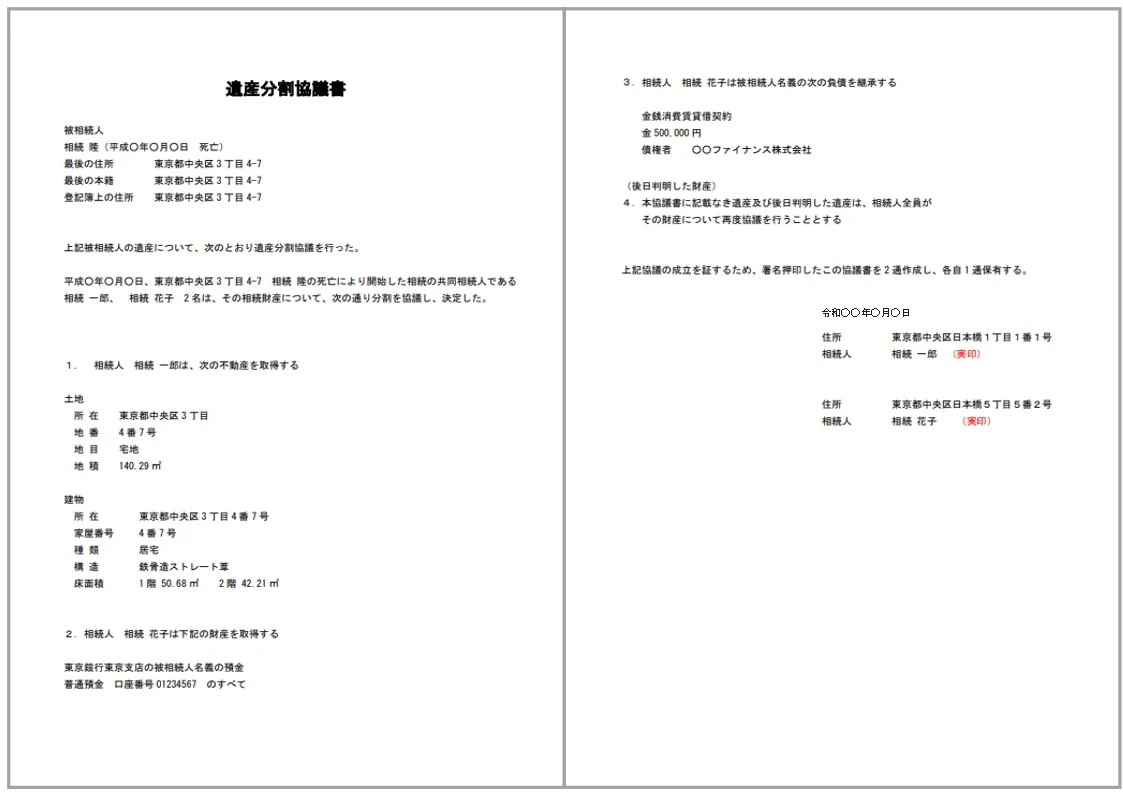

3-4-3.遺産分割協議書の作成(数日~数週間)

相続人の間で遺産分割について、話がまとまったら遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、後日相続人間での争いを防止する目的があるほか、不動産の相続登記、銀行等での預貯金の解約、税務申告などにも必要となるため、必ず作成しましょう。

また、遺産分割協議書は相続人の人数分作成し、相続人全員が署名捺印をします。特に相続人が海外在住など遠方にいる場合は、郵送でのやりとりで数週間かかってしまうこともありますので時間に余裕をもって進めていきましょう。

(参考)【ひな型付】遺産分割協議書の書き方とは?基礎から応用まで詳しく解説

4.分割が決まった後に、実際に遺産を受け取るまでの期間

遺産分割協議がまとまり、誰がどの遺産を相続するかが決定した後も、実際に遺産を受け取るまでにはいくつかの手続きと期間を要します。

ここでは、代表的な遺産の種類別に、手続き方法と目安の期間を解説します。

| 財産 | 目安の期間 |

|---|---|

| 預貯金 | 1~2週間 |

| 有価証券 | 2週間~1ヶ月 |

| 不動産 | 2週間~1ヶ月 |

| 自動車 | 1~2週間 |

4-1.預貯金の払い出し(申請から約1~2週間)

銀行の預貯金の払い出し(名義変更)は、相続手続きの中でも比較的スムーズに進むことが多く、申請から約1~2週間程度で受け取れます。

| 預貯金の払い出しの期間 | 申請から約1~2週間 |

|---|---|

| 手続きの流れ |

|

4-1-1.預貯金の払い出しの必要書類

金融機関によって必要書類や手続きが異なる場合がありますので、事前に確認することが重要ですが、一般的には以下の書類を金融機関に提出し、払い出しの手続きを行います。

- 被相続人の戸籍謄本(死亡の記載があるもの)

- 相続人全員の戸籍謄本

- 相続人全員の印鑑証明書

- 遺産分割協議書(または遺言書)

- 相続人の本人確認書類

- 被相続人の預金通帳、キャッシュカード

相続の状況に応じて、別途追加書類の提出が必要となる場合があります。

(参考)銀行口座の凍結解除にかかる費用や手続|ケースごとの必要書類もチェック

4-2.有価証券の移管(申請から2週間~1ヶ月程度)

証券会社にある上場株式や投資信託などの有価証券は、亡くなった人の口座から相続する人の口座に移す名義変更の手続きが必要です。

そのため、2週間~1ヶ月程度が目安になります。

有価証券を売却したくても、名義変更が完了するまでは売却することができません。

| 有価証券の移管 | 申請から2週間~1ヶ月程度 |

|---|---|

| 手続きの流れ |

|

一般的には、預貯金の払い出しと同様の書類を提出することになりますが、証券会社によって手続きや必要書類が異なるため、事前に確認が必要です。

また、相続人が被相続人の有価証券を保管している証券会社に口座を持っていない場合には、相続人はその証券会社に新たに口座開設する必要があるため、時間がかかります。有価証券の売却代金で相続税の支払い等を検討している人は、余裕をもって準備しましょう。

4-3.不動産の名義変更(申請から約2週間~1ヶ月)

土地や建物などの不動産は、法務局で相続による所有権移転登記を行う必要があります。

相続登記の手続きは、専門的な知識が必要なため、司法書士に依頼することが一般的です。

登記申請から完了までの期間は、法務局の混雑状況によって変動しますが、一般的に2週間から1ヶ月以上かかることがあります。登記が完了すると、相続人が不動産の新たな所有者として登記簿に記載されます。

なお、令和6年4月1日以降、相続登記の申請が義務化されました。

これにより、不動産を相続した相続人は、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記の申請をする必要があり、正式な理由なくその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となります。

(参考)法務省:相続登記の申請義務化について

(参考)相続した不動産の名義変更(相続登記)の費用・方法

4-4.自動車の名義変更(申請から約1~2週間)

自動車の名義変更は、管轄の運輸支局または自動車検査登録事務所で行います。

手続き完了までの期間は通常1~2週間程度で、名義変更が完了すると、新たな車検証が交付されます。

また、普通自動車と軽自動車で手続きが異なりますのでご注意ください。

(参考)自動車を相続したら名義変更が必要?手続き方法や注意点とは?

5.なかなか遺産がもらえない場合の解決方法

様々な理由により、相続手続きがスムーズに進まず、なかなか遺産がもらえない場合があります。ここでは、よくあるケースとその解決方法について解説します。

5-1.連絡の取れない相続人がいる

相続人の中に行方不明や音信不通の人がいる場合、遺産分割協議を進めることができず、遺産を受け取るのに時間がかかってしまいます。

このような場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てを行い、選任された管理人が不在者に代わって遺産分割協議に参加することも一案です。ただし、この手続きには時間も費用も要することになります。相続人の中に不在者がいて困っている方は、家庭問題に詳しい弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

(参考)不在者財産管理人とは?必要なケース・選任申立ての流れ・費用について

5-2.相続財産が複雑で一体いくらの財産があるか分からない

被相続人の財産の種類が多く、銀行預金の口座が複数あったり、不動産の管理状況が不明だったりする場合、財産全体の把握に時間がかかることがあります。

相続財産調査が終わらないと、誰がどの財産を相続するかを決めることができず、遺産の受け取りに時間がかかってしまいます。

このような場合は、専門家(弁護士や司法書士など)に依頼して、財産調査を代行してもらうことも有効な手段です。

5-3.分割協議がなかなかまとまらない

相続人のみで話し合っていると、遺産の分け方について意見が対立し、遺産分割協議が長期化することがあります。このような場合には、次の方法を検討することも一案です。

- 家庭裁判所で、遺産分割調停を申し立てる

- 弁護士を代理人として遺産分割協議を行う

また、不動産には複数の評価方法があり、評価方法により評価額が異なります。どの評価方法を使って分割協議するかは相続人の自由ですが、不動産の評価については、税理士や不動産鑑定士等の専門家に相談することをおすすめします。

5-4.すぐにお金を受け取る方法

相続手続きには時間がかかるため、当面の生活費などに困る場合もあるかもしれません。そのような場合に、利用できる制度や方法を説明します。

5-4-1.預貯金の仮払い制度

2019年7月1日に施行された改正民法により、預貯金の仮払い制度が作られました。

本来であれば、凍結された被相続人の預貯金口座は、相続人全員の同意や遺産分割協議を経るまでは、入出金することができなくなります。

しかし、葬式費用等の支払いで多額の現金が必要となるなどの不都合があったため、遺産分割協議が成立する前でも、一定の範囲内で被相続人の銀行預金などの払い戻しを受けることができるようになりました。

ただし、次の①②のうちいずれか低い金額が上限となりますのでご注意ください。

- 150万円

- 相続開始時の預金金額×法定相続分×1/3

5-4-2.生命保険金

被相続人が生命保険に加入していた場合、受取人に指定された人は、請求後1週間程度で保険金を受け取ることができます。これは分割協議の対象となる相続財産とは別に扱われるため、速やかに資金を確保できることになります。

5-4-3.家族信託

すぐに遺産を受け取る方法として、家族信託を活用する方法も考えられます。

生前に家族信託を設定することで、遺産分割協議を行う必要がなく、指定された人が特定の財産を取得することもできるようになります。そのため、遺言がなくても、特定の人にスムーズに財産を承継させることができるほか、遺言では実現できなかった自由な設計も可能になるなど、近年注目されています。

(参考)家族信託は必要?問題点はある?活用事例・仕組みも解説

6.遺産の受け取りについて、よくある質問

6-1.相続財産の手元にある現金をすぐに使ったり、貴金属などの動産をすぐに換金してもいいの?

相続が開始されると、遺産は相続人全員の共有となるため、原則として、遺産分割協議が完了するまでは、相続財産である現金をすぐに使ったり、貴金属などの動産をすぐに換金したりすることは避けるべきです。

一方で、葬式費用や未払いの医療費・税金などを、手元にある現金から支払うケースも多くあります。それ自体が違法というわけではありませんが、後々相続人間でトラブルにならないよう、必ず事前に相続人から了承を得たうえで、請求書・領収書などとあわせて記録も残しておきましょう。

6-2. 預金が引き出せる状態だけど、引き出しても良いの?

相続が発生しても、口座凍結されるまでは、相続人がキャッシュカードを使い、預金を引き出すことができてしまいます。引き出す行為自体が違法ではありませんが、先に述べたとおり、分割が確定するまでは、遺産は相続人全員の共有財産となります。

そのため、後々相続人間でトラブルにならないよう、預金を引き出す際は、必ず事前に相続人から了承を得たうえで、記録を残しておきましょう。

(参考)故人の口座から預金を引き出す方法│トラブル対策も解説

7.まとめ

相続財産を受け取れる時期は、遺言書の有無や相続人の状況によって大きく異なり、手続き完了までの期間は一概には言えません。しかし、この記事で解説した基本的な流れやパターン別の目安を知っておくことで、ある程度の見通しを持つことができるでしょう。

大切なのは、まずは相続手続き全体の流れを理解し、ご自身の状況に合わせて何をすべきかを把握することです。もし手続きに不安がある場合や、スムーズに進まないと感じた場合は、遠慮なく弁護士や司法書士、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

この記事が、相続人の皆様の不安を少しでも解消し、円滑な相続手続きを進めるための一助となれば幸いです。

税理士法人チェスターは、年間3,000件超の相続税申告実績を誇る、相続税専門の税理士法人です。

相続業務に特化した各種専門家と連携しており、遺産分割のサポートや各種名義変更、相続税申告などもワンストップで対応いたします。

すでに相続が発生したお客様でしたら、初回面談が無料となりますので、まずはお気軽にご相談ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。

様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ

各種サービスをチェック!

\ご相談をされたい方はこちら!/

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

- 相続対策編

- 所得税編

- 相続登記編

- 対策一般編

- 相続税Q&A

- その他

- 税務調査編

- 農地編

- 身分関係編

- 住宅取得資金編

- その他

- 遺産分割編

- 退職金編

- 計算方法編

- 葬儀関係編

- 保険編

- 相続手続き編

- 事業承継税制編

- 国際税務(贈与税)編

- 遺言編

- 非上場株式編

- 相続法務編

- 遺産分割編

- 預貯金編

- 名義変更編

- 各種控除編

- 相続税編

- 精算課税編

- 成年後見編

- 一般動産編

- 贈与税法一般編

- 相続税Q&A

- 民法一般編

- 国際相続編

- 国際税務(相続税)編

- 申請手続編

- 小規模宅地等の特例編

- 保険編

- 特別受益編

- 税務一般編

- その他

- 借地権編

- 財産評価編

- 相続放棄編

- 手続き編

- その他

- 債務編

- その他

- 贈与税編

- 物納・延納編

- 国外財産編

- 申告手続き編

- その他

- 相続税法一般編

- 土地一般編

- 山林・原野編

- 広大地編

- 建物編

- 有価証券編

- 葬式費用編

- その他